《李鸣真教授:投身医学,同窗恋人(1)》

文/若敏

【缘起:跨越时空的医者记忆】

2025年春天,印第安纳州一位华人记者的采访视频,

(庆祝95岁生日)

1980年,我怀揣着青春梦想踏入同济医科大学(

(胡培怡学姐给母亲李鸣真教授庆祝95岁生日,亲手制作了蛋糕)

岁月如梭,我在美国定居多年后,在校友会上与胡培怡学姐相识。

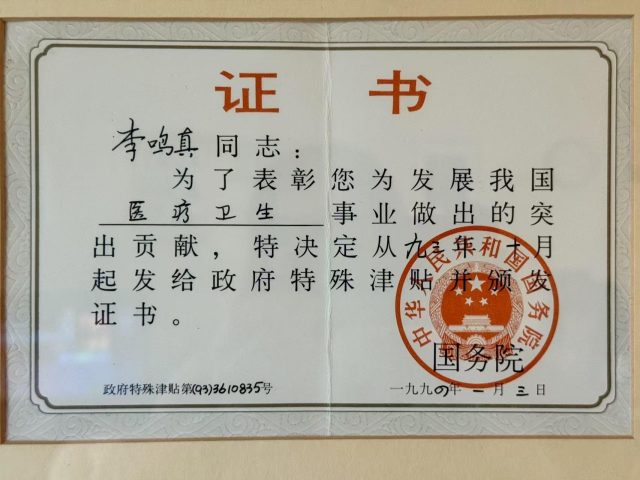

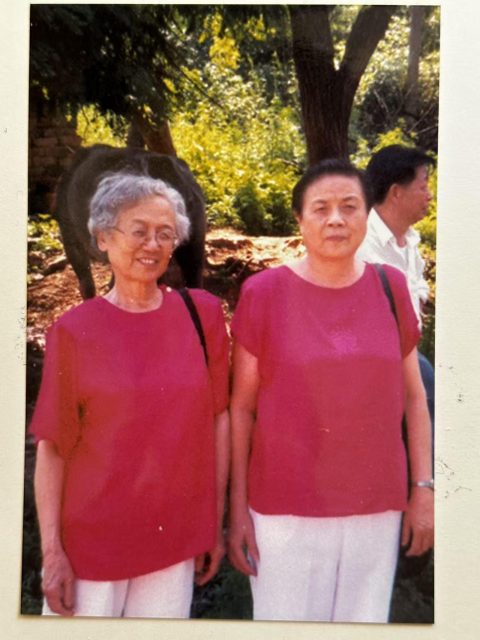

(李鸣真教授与女儿胡培怡医生)

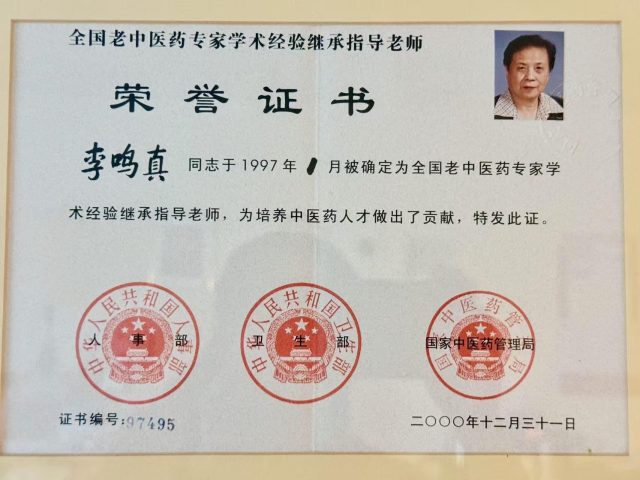

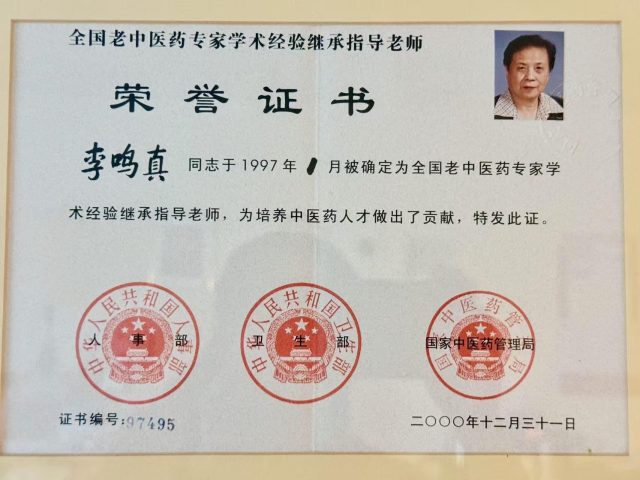

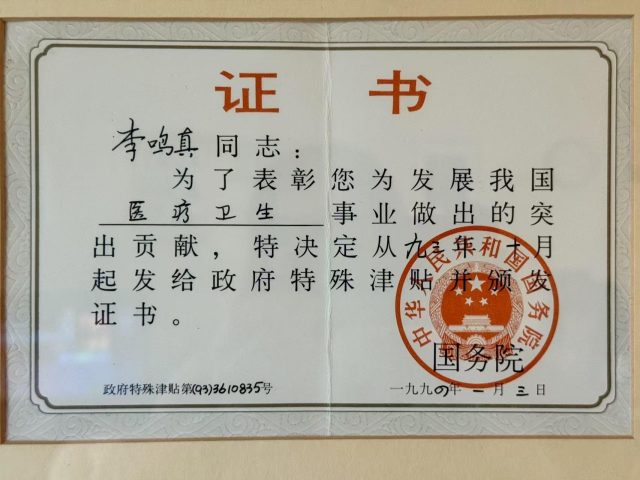

翻开李鸣真教授的履历:70余篇学术论文,7项科研课题,

【家世渊源:从汉阳师爷到汉口布商】

李鸣真(原名李明珍)

父亲李邦型(字少侯)是家中幼子,家境一度衰落。少年时,

在《武汉市工商业志》中,李邦型被记载为“诚实商人”,

家道中落后,母亲虽不识字,却坚信“让女儿读书上大学,

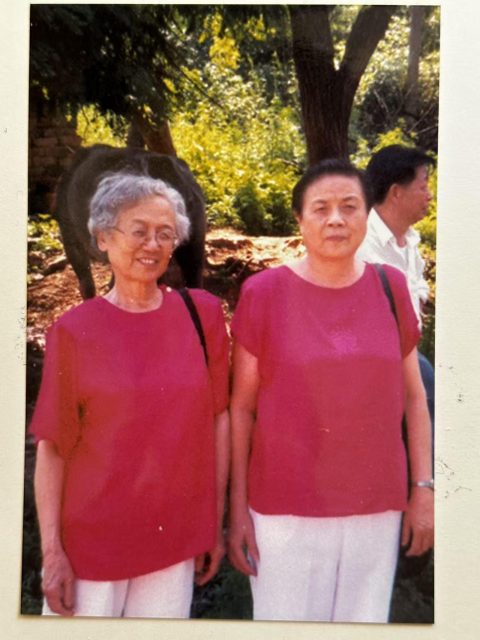

(姐妹合影,左:李鸣真(明珍),右:李席珍)

(左:李席珍(83),右:李鸣真(82))

在那个年代,女孩能读到高中已属不易。李鸣真自幼聪慧好学,

1948年高中毕业时,家中已无力支撑更多的选择。面对就业、

尽管她总自嘲“粗枝大叶,不像个细心的医生”,但为了家人,

(就读中南同济医学院时照片)

在医学院的高考中,她数学拿了满分,

姐姐李席珍也考入武汉大学生物系。

【上海实习:严师出高徒】

1954年,李鸣真被选派到上海同济医院妇产科实习。初到上海,

在同济医院,她遇到了两位影响她一生的恩师——

一次,她漏记了病历中关键的抢救细节,被黄教授严厉斥责:“

一次,她把“100/60 mmHg”的血压报成了“60/100”,险些误导了手术方案;

还有一次,她值班时没注意到新生儿臀部红肿,被厉声质问:“

这三件“小事”,成了她职业生涯最深刻的教训,也让她明白了“

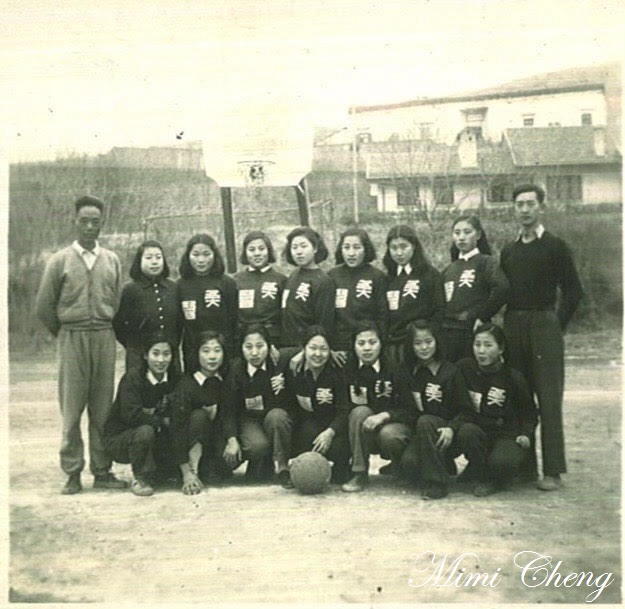

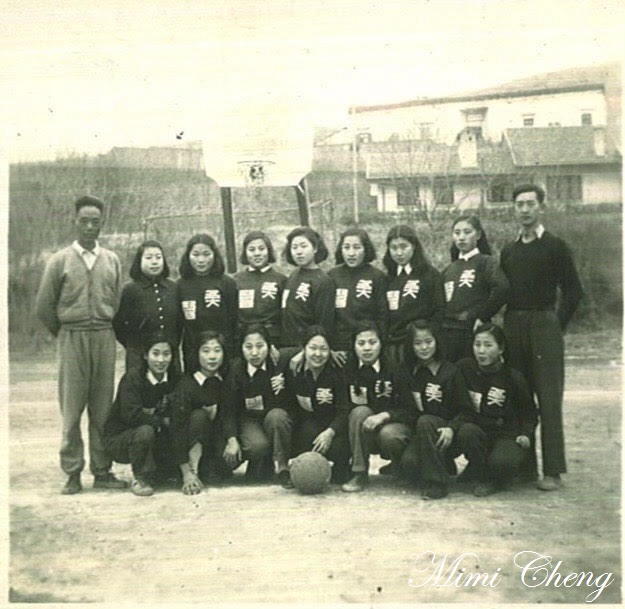

实习再苦,她也没丢下热爱的运动。工作之余,

此外,她还是院篮球队的主力队员,征战上海市级比赛。

【青春里的那束光:医学院的同窗恋】

李鸣真常说,自己这辈子最大的幸运,

两人同是中南同济医学院的高材生,成绩出众。李鸣真是出了名的“

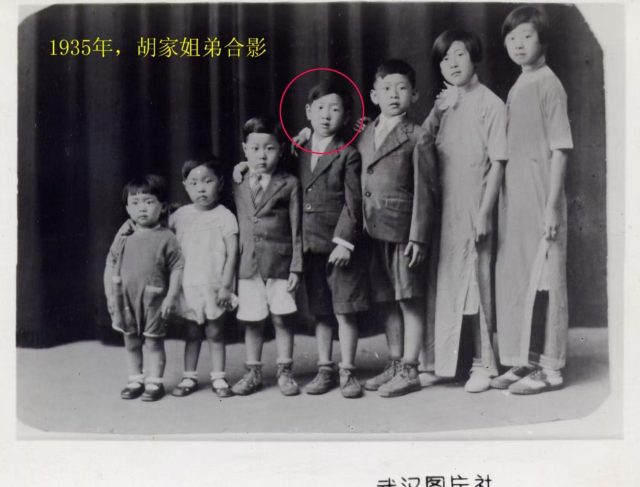

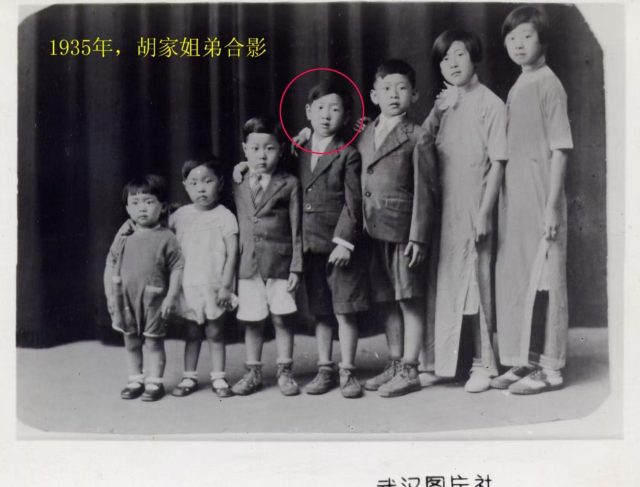

(胡佑华姊妹兄弟7人合影,红圈为胡佑华)

胡佑华出身武汉名门,祖父胡兰亭是辛亥革命先驱,

(武汉大学医学院篮球队,李鸣真前排右三,胡佑华后排右一,女子篮球队的教练)

(武汉大学医学院排球队,李鸣真前排右一,胡佑华后排右二)

1954年,两人一同被派往上海同济医院实习。

实习津贴微薄,每月26.5元,要交14元伙食费,

两人的爱情,就藏在一顿顿简单却温暖的饭菜里。最奢侈的约会,

那段实习虽短,却成了此后一生最难忘的青春片段:

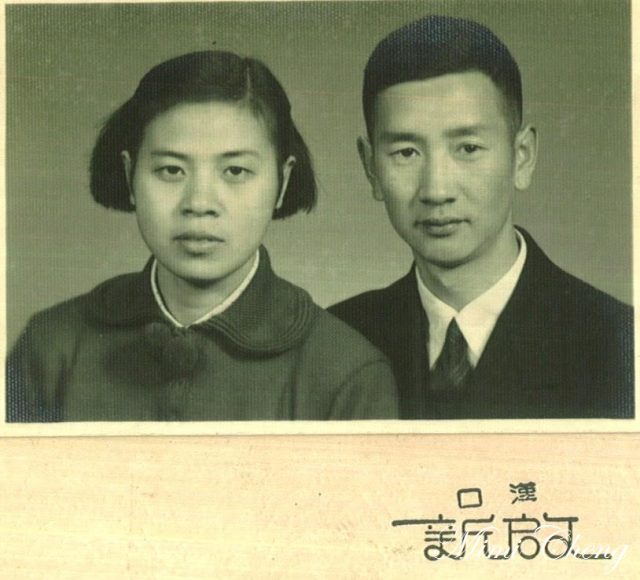

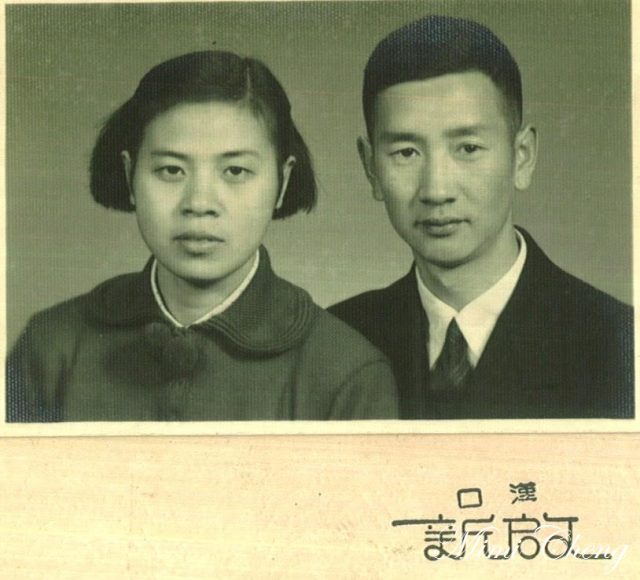

(李鸣真教授和胡佑华教授的结婚照)

1956年,两人回到武汉,携手步入婚姻。在随后的几十年里,

(感谢李鸣真教授和胡培怡医生提供资料和照片,感谢印州华报的视频采访和文章)

(完稿于2025年7月16日,美国亚特兰大)

李鸣真教授:投身医学,同窗恋人

若敏 (2025-07-17 07:46:05) 评论 (2)《李鸣真教授:投身医学,同窗恋人(1)》

文/若敏

【缘起:跨越时空的医者记忆】

2025年春天,印第安纳州一位华人记者的采访视频,

(庆祝95岁生日)

1980年,我怀揣着青春梦想踏入同济医科大学(

(胡培怡学姐给母亲李鸣真教授庆祝95岁生日,亲手制作了蛋糕)

岁月如梭,我在美国定居多年后,在校友会上与胡培怡学姐相识。

(李鸣真教授与女儿胡培怡医生)

翻开李鸣真教授的履历:70余篇学术论文,7项科研课题,

【家世渊源:从汉阳师爷到汉口布商】

李鸣真(原名李明珍)

父亲李邦型(字少侯)是家中幼子,家境一度衰落。少年时,

在《武汉市工商业志》中,李邦型被记载为“诚实商人”,

家道中落后,母亲虽不识字,却坚信“让女儿读书上大学,

(姐妹合影,左:李鸣真(明珍),右:李席珍)

(左:李席珍(83),右:李鸣真(82))

在那个年代,女孩能读到高中已属不易。李鸣真自幼聪慧好学,

1948年高中毕业时,家中已无力支撑更多的选择。面对就业、

尽管她总自嘲“粗枝大叶,不像个细心的医生”,但为了家人,

(就读中南同济医学院时照片)

在医学院的高考中,她数学拿了满分,

姐姐李席珍也考入武汉大学生物系。

【上海实习:严师出高徒】

1954年,李鸣真被选派到上海同济医院妇产科实习。初到上海,

在同济医院,她遇到了两位影响她一生的恩师——

一次,她漏记了病历中关键的抢救细节,被黄教授严厉斥责:“

一次,她把“100/60 mmHg”的血压报成了“60/100”,险些误导了手术方案;

还有一次,她值班时没注意到新生儿臀部红肿,被厉声质问:“

这三件“小事”,成了她职业生涯最深刻的教训,也让她明白了“

实习再苦,她也没丢下热爱的运动。工作之余,

此外,她还是院篮球队的主力队员,征战上海市级比赛。

【青春里的那束光:医学院的同窗恋】

李鸣真常说,自己这辈子最大的幸运,

两人同是中南同济医学院的高材生,成绩出众。李鸣真是出了名的“

(胡佑华姊妹兄弟7人合影,红圈为胡佑华)

胡佑华出身武汉名门,祖父胡兰亭是辛亥革命先驱,

(武汉大学医学院篮球队,李鸣真前排右三,胡佑华后排右一,女子篮球队的教练)

(武汉大学医学院排球队,李鸣真前排右一,胡佑华后排右二)

1954年,两人一同被派往上海同济医院实习。

实习津贴微薄,每月26.5元,要交14元伙食费,

两人的爱情,就藏在一顿顿简单却温暖的饭菜里。最奢侈的约会,

那段实习虽短,却成了此后一生最难忘的青春片段:

(李鸣真教授和胡佑华教授的结婚照)

1956年,两人回到武汉,携手步入婚姻。在随后的几十年里,

(感谢李鸣真教授和胡培怡医生提供资料和照片,感谢印州华报的视频采访和文章)

(完稿于2025年7月16日,美国亚特兰大)