印度:受伤的文明 India: A Wounded Civilization

印度:一个受伤的文明

作者:V. S. 奈保尔(作者)2003年4月8日

1975年,正值英迪拉·甘地“紧急状态”运动的高潮,V. S. 奈保尔回到了印度,这个他祖先一百年前离开的国家。在这段旅程中,他创作了这部简洁的新闻报道和文化分析杰作,生动地描绘了一个饱受外国入侵之苦、被禁锢在神话般历史视野中的社会。本书的素材取材于小说、新闻报道和政治回忆录,但更重要的是,它基于他与普通印度人的对话,从王子到工程师,再到封建乡村独裁者。

印度:一个受伤的文明

作者:V. S. 奈保尔(作者)2003年4月8日

1975年,正值英迪拉·甘地“紧急状态”运动的高潮,V. S. 奈保尔回到了印度,这个他祖先一百年前离开的国家。在这段旅程中,他创作了这部简洁的新闻报道和文化分析杰作,生动地描绘了一个饱受外国入侵之苦、被禁锢在神话般历史视野中的社会。本书的素材取材于小说、新闻报道和政治回忆录,但更重要的是,它基于他与普通印度人的对话,从王子到工程师,再到封建乡村独裁者。

(本書為奈波爾「印度三部曲」之一。

吳宣萱 / 清華大學人社院學士班

維迪亞德哈爾?蘇拉易普拉薩德?奈波爾,一位傑出的印度裔英國作家,出生於英國千里達,於 1950 年進入英國牛津大學工讀英國文學。紐約時報曾評價奈波爾,稱其為世界作家、語言大師、眼光獨到的小說奇才,他的作品多為小說和遊記體裁,旅遊文學「印度三部曲」—《幽黯國度》、《印度:受傷的文明》及《印度:百萬叛亂的今天》是他在遊記方面的最著名作品。奈波爾在 2001 年獲頒諾貝爾文學獎。

閱讀印度三部曲中的第二部《印度:受傷的文明》,體認到奈波爾用一種極為敏銳、理性和感性並存的視角來記錄他走訪過的印度,他的文字婉轉卻又一針見血,直指印度社會的核心問題。回訪印度第二次的經驗對他來說理智尚士回歸祖國,然於心理層面,讀者得以清晰感覺到那道梗於奈波爾與印度間的文化厚牆。在英國出生成長,受到英國完整國民教育及牛津大學高等教育的奈波爾,面對印度祖國時似乎帶著西方民主古國的有色眼鏡,許多新穎的現代觀念與文化古國的傳統思想格格不入,或許正因如此,其感受之文化衝擊更加劇烈。

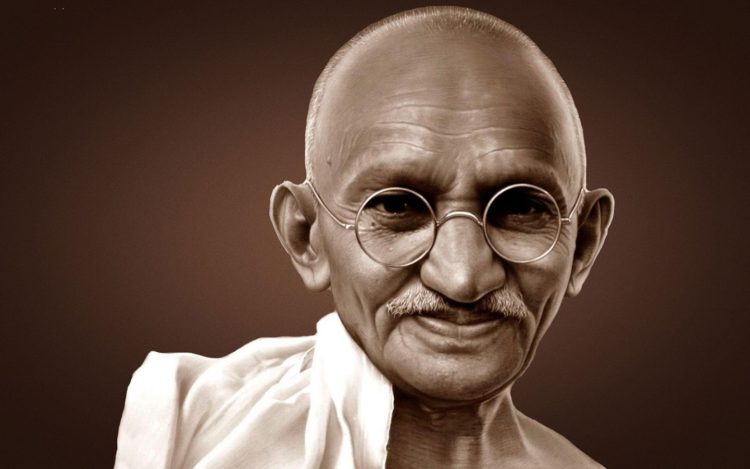

首先,當我讀到「甘地主義」這名詞,我有些驚豔,我知道聖雄甘地的故事,他曾經是我床邊的睡前故事,是我帶著對世界美好想像入睡的英雄人物,但真要問我何謂甘地主義,我想我僅支吾出「非暴力不合作」一詞吧。所以,到底什麼是甘地主義?

(印度聖雄甘地所提出的甘地主義。圖片來源)

甘地的主張稱為甘地主義,關於甘地主義的主要內容實際上是很覆雜的。一般來說,人們把甘地主義概括為四個基本內容:(1)宗教泛愛觀和資產階級人道主義真理觀相結合的政治哲學;(2)爭取印度自治、獨立,進而建立以村社為基礎的分治聯合體的政治思想;(3)以經濟正義和經濟平等為支柱的農村經濟思想,以及奠基於「不占有」和「財產委托制」的經濟自主思想;(4)發揚民族文化、重視民族教育、致力於印度教徒和穆斯林團結、反對歧視「不可接觸者」,以及和愛國主義結合在一起的小生產勞動者互助互愛的平等社會思想。

印度中文網〈印度歷史:「甘地主義」是什麼?〉解釋,甘地提倡「非暴力」、「人道」、「和平」和「平等」等概念,並且呼籲印度教和伊斯蘭教群眾和諧相處。然而,更深層的從歷史、從政治共同體的角度審視,甘地主義在爭取印度民族獨立與社會進步的同時,似乎也強化印度教的古典制度—種姓分級的觀念,形塑印度民族主義:

但是,實際上,甘地主義的核心內容是爭取印度民族獨立和社會進步,他以印度教傳統與非暴力抵抗手段相結合,充分發動群眾,特別是農民群眾,從而使印度的民族運動真正奠基於群眾運動之上,改變了原先那種脫離群眾的上層資產階級政治改良活動。

不論甘地如此的主張,有意或是無意讓印度教主義興起,惟在我看來,這些主張潛藏的危機是:印度教的所有古制度,並不會隨著時代、科技變遷而有所改變,相反地,種姓制度像是印度這頭覺醒大獅背上插著的芒刺,似乎不會造成太大的損害,但卻也令人不痛快。

種姓制度源自於西元前 1500 年的印度教經典《梨俱吠陀》,末卷出現了婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅四個種姓分類。印度教的經典對於印度人民來說就像是生活的依歸、國家的律法,宗教與生活、文化有著緊密連結,即便於印度 1947 年獨立建國時,法律明文禁止高種姓歧視其低種姓之人,但事實上,印度高種姓者欺凌低種姓人的報導仍層出不窮。就連我近日與校內的印度留學生談天,討論到種姓制度時,他說年輕一輩都不相信也不遵守種姓制度了。可是當我追問更多細節,如種姓制度的瓦解是否有顯現在他的求學環境裡,他卻以一種近乎崩潰的方式閃躲著要我別再問相關問題。我當下被他激烈的反應嚇愣,有正因他太過於誇張的反應,我很質疑—「種姓制度漸漸式微了」嗎?

奈波爾用印度小說家納拉揚的兩本書回答我的疑問:印度教傳統的的確確還存在呢!《賣糖果的小販》和《桑帕斯先生》同樣在描寫兩個虔誠的男性印度教徒面對現代文明衝擊印度教世界的回應:冒險進入有為世界,最後以退守終結。對於外在的衝擊,這些秉持著甘地精神和印度教傳統的男性,抗拒進入他生命故事裡的種種現代文明,將其視為禁忌,並在親情與宗教的抉擇上,掙扎或毫不猶豫地選擇了宗教,他們寧願退守回自己的印度教世界。

在孟買這個大城,一個急速發展的大都市,看似繁華、吸引大量錢潮,卻也在摩天大廈間並存著全印度最大的貧民窟。我不知道貧民是有分階級的。透過奈波爾的筆,我發現除去在路上灑掃的不可接觸者,還有偌大一群人是賤民中的賤民。城市裡每個角落都有更低階級的人,但因著時間遷移演變,歷史記憶在口與口之間成為傳說,印度教體系崩解,低種姓者建立了自己的新宗教 — 濕婆軍。

濕婆軍源自對於 17 世紀反抗蒙兀爾帝國的游擊隊領袖濕婆吉,濕婆吉如今被封神列聖,從抽象的信仰情感轉化成孟買無處棲身者心中的「歸屬感」。濕婆軍排外建立屬於自己的地域(馬哈拉施特拉邦),擁有自己的委員會來處理「居民」的事務。濕婆軍所管理的這一大塊區域,人們遵守經再製過的印度宗教,享受著「便捷的地理位置」和「先進的公共設施」。最低階級的掃地者沒上工的日子,居民處之泰然地走在排泄物堆積的街道;居住在貧民窟裡的所有人,如呼吸般自然地奉行階級制度。走訪貧民窟一趟後,奈波爾觀察並寫下:「濕婆軍已經都是需求加以儀式化」。都市化、現代化的衝擊或許打了印度人一巴掌,讓他暫時忘了自己是誰,但是身體會記得習慣、身體的反射不會消失。當他面對新的環境,他八成還是會以一樣的習慣、態度過生活,但是給這個生活方式和以前不一樣的名字。

奈波爾走入鄉村,距離新蒲那約莫一兩小時車程的地方,當地人從事農耕以維持生計,和想像中農人清貧的形象不同,因為新的耕種技術引進,當地經濟能力提升不少。一切拜大地主帕特爾所賜,他是村裡最大的地主,雇用村里無地的勞工,這些勞工作為他的僕人,他承擔部分義務,例如借錢給僕人們讓他們的女兒出嫁時能夠有適當的儀式,饑荒時帕特爾家裡有一份他們的存糧,帕特爾就是法律,高高在上的管理著這個村莊。在印度,幾乎每一個農村都有著這麼幾個「帕特爾」。

因為尊崇、因為兢兢業業地繼承這一份甘地精神,雖然印度隨著時代潮流有些許改變,但所有暗示新觀點的新態度,往往變成圖託空言。在全球化潮流的衝擊下,人們也試圖要尋找自我,然而往往陷入迷惘。奈波爾在與中產階級家庭的談話過程中,他深刻體會到沒有所謂的思想交流和討論,僅有那家人個人私利受損的後的滿腹牢騷,這些不實抱怨,誘導人沈溺於國家悲劇中。印度的貧富差距同樣讓這個國家的發展面臨很大的挑戰,新德里的人們想著希望無窮的美好前程,然而多少個貧民窟裡,賤民望著夜和著垃圾的氣息無助入睡。

印度從來沒有從舊制度裡跳脫過,印度沒有歷史觀,他們的歷史以詩歌寫下傳唱,如羅馬史詩,然是真是假撲朔迷離;由於沒有歷史觀,印度人將認同奠基於印度教信仰普世主義;沒有種族觀念,只有印度教信仰,所以奈波爾認為印度人也沒有國家觀念。在我這個外人看來,我並不完全認同奈波爾批判印度人無國家觀。印度人在電影院放映電影前,會先高聲唱國歌,聽到國歌立刻立正,哪怕是法規所規範,口號畫作行動。相較我這一代的學生,國歌的旋律或許還能哼唱,然歌詞裡的精神卻無法體認了,印度的愛國情操和國家觀念尚能從生活細節感受到。

若說我希望印度未來能如何如何美好,總看起來太過於自傲自大,普遍的台灣人和我一樣,認為印度是個落後的發展中國家。然而,同樣是批判,我的思維方式顯得平面且膚淺,奈波爾提供給我一個更深入的視角看印度,看見精神層面的印度,看見宗教信仰對印度發展的重大影響。時間如水逝去,印度還僵固在那裡,受傷的文明,治療中但未能痊癒。

【參考資料】

[1]:擷取自印度中文網,〈印度歷史:「甘地主義」是什麼?〉

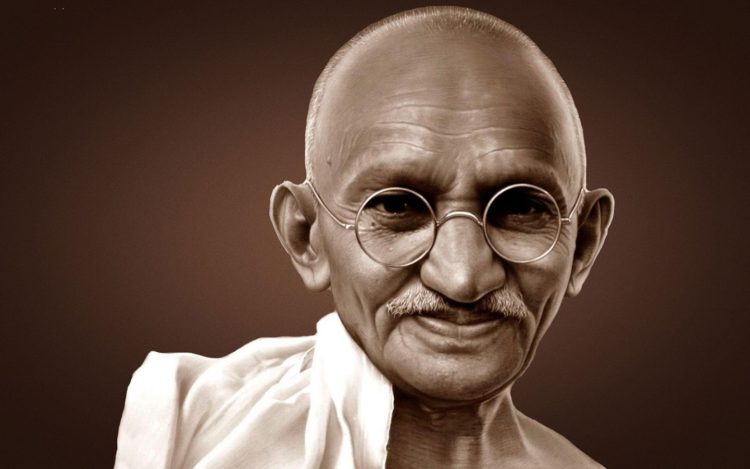

莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地(古吉拉特语:??????? ?????? ?????;印地语:??????? ?????? ?????;英语:Mohandas Karamchand Gandhi ,1869年10月2日—1948年1月30日)[a],尊称圣雄甘地(印地语:??????? ?????),印度国父、印度民族主义运动和国大党领袖,他带领印度独立,脱离英国殖民地统治。他的“非暴力”哲学思想影响了全世界的民族主义者和那些争取和平变革的国际运动。

成功的印度独立运动亦激发起其他殖民地人民为国家独立而奋斗,最终大英帝国分崩离析,取而代之的是英联邦[b]。甘地的主要信念是“真理永恒”,此鼓舞了其他民主运动人士,例如马丁·路德·金、昂山素季和曼德拉等人。他经常说他的价值观很简单,那就是“谛”(意为“真理”)和非暴力。

甘地和他的妻子卡斯图尔巴·甘地(1902年,英属印度)

在1888年9月4日,19岁的他留学英国,在伦敦大学学院学习法律。在伦敦期间,他恪守着离开印度时母亲对他的教诲,不吃荤和不酗酒。尽管他试图英国化,例如上舞蹈课程,但他却不吃房东太太给他的羊肉与卷心菜。她给他介绍一家伦敦的素食餐馆,在那里,甘地了解并且成为素食主义者。他参加素食社团,并且当选执行委员会委员,他还成立了一个地方分会。据他说,这给了他组织与运行社团的宝贵经验。他遇到的素食主义者,有些是神智学社团的成员。神智学社团由海伦娜·布拉瓦茨基于1875年成立,作为大学兄弟会的一个延伸,他们致力于研习印度印度教与佛教的经典。他们鼓励甘地阅读《薄伽梵歌》。此时,甘地还没有皈依宗教,但是开始阅读印度教、基督教与其它宗教的著作。

回国后,他取得大英帝国的律师资格。他试图在孟买做律师。但当地的法律与英国本土的法律不太相同,因此工作有点辛苦。

甘地在南非(1895年)

《薄伽梵歌》阿周那与黑天

1913年11月6日,甘地被捕,当时他正领导一群印度矿工在南非游行。1914年,政府允诺减少在南非对印度人的歧视。

在南非的这些年里,甘地从《薄伽梵歌》和列夫·托尔斯泰的作品中汲取灵感。托尔斯泰在十九世纪八十年代转变成一个个人形式的基督教无政府主义者。甘地翻译托尔斯泰的《给一个印度人的信》[3]。这封信是托尔斯泰在1908年写给一个激进的印度民族主义者的。他们一直通信到1910年托尔斯泰去世为止。托尔斯泰的信引用《吠陀经》的印度哲学和印度教大神毗湿奴的名言来表达他对逐渐高涨的印度民族主义的看法。除此之外,甘地还受到美国作家亨利·戴维·梭罗作品《论公民的不服从》的启发。总之,在南非的岁月是甘地作为一个社会政治活动家的形成时期。此时公民不服从以及非暴力的抵抗的概念和技术开始形成。

他1915年回印度,并很快地成为正在从事独立运动的国民大会(国大党)的领袖。通过联合抵制英货,甘地促进印度农村工业的发展,同时,通过宣传非暴力抵抗,来抑制恐怖活动的暴虐,虽然他不能阻止这些恐怖活动。

虽然他经常攻击英国政府,但是他一直声明他尊重英国人。因此大多英国人也佩服他,虽然他们并不明白甘地行为的内部因素。

甘地开始穿一道缠腰布在印度乡下四处演讲,鼓励使用手纺车来解除印度对兰开夏纺织厂的依赖。他发动运动,号召印度人参加英印陆军积极投身第一次世界大战。他认为这样表现对英国的忠诚就会使英国同意印度作为大英帝国的一个自治政体而达到印度自治。但是,战后英国拒绝放弃对印度的殖民统治,甘地号召的印度人参加一战做出重大人员牺牲的政策没成功。

一战后,他参与国大党的独立运动。他以他的公民不服从、不合作,和绝食抗议等的政治主张,获得世界范围的关注。他被英国当局多次逮捕。

甘地(1918年)

1919年的阿姆利则惨案后,他支持独立的立场更加坚决。当时英国政府和廓尔喀雇佣兵向和平政治集会的人群开枪,数以百计的锡克教徒,印度教徒,还有穆斯林被杀。除了抵制英国产品外,甘地还极力鼓励人们抵制英国学校,法律机构,辞退政府工作,拒绝缴税,抛弃英国给的称号和荣誉。

1920年4月,他当选印度自治同盟的主席。1921年12月,他又被授予国大党在同盟内的执行代表。在他的领导下,国大党重组,制定新的章程。新党章规定他的目标是争取独立。任何人只要交纳一定的象征性费用就可以入党。用来规矩和管理混乱无序的运动的委员会的层次结构也被建立。国大党由一个精英组织转变成一个大众化政党。

1922年,在北方邦的Chauri Chaura爆发暴力事件后,甘地第一次宣布停止“非暴力不合作运动”。他转向社会活动。在艾哈迈达巴德建立Sabarmati Ashram(高僧修行所),还有报纸“年轻的印度”(Young India)。他为历史上被践踏的种姓争取平等的权利,尤其是为被冠“贱民”者(他称之为“神的孩子”)争取权利。

1922年3月18日,他被英印当局判刑6年,但是只服了2年刑。

1929年,甘地复出,再次开始非暴力不合作运动。甘地再次参加独立运动是在1931年。国大党当时拜访他,希望他领导另一场大规模的公民不服从运动。他于是在1930年3月21日到4月6日领导他一生中最著名的一次运动─为抗议殖民政府的食盐公卖制,甘地从德里到艾哈迈达巴德游行达400公里,被称之为德里游行(或称“盐队”)。数以千计的人们徒步到海边自己取盐而不是给政府交税。在全国性的抗议进行时,甘地与英国驻印总督举行圆桌会议谈判,英印当局同时重手出击把抗议运动镇压下去,第二次非暴力不合作运动告终。甘地也于1930年第二次被逮捕入狱。

尼赫鲁与甘地(1937年)

甘地选择在国大党内的继任者是尼赫鲁,就是后来的总理。尼赫鲁和他的政治对手Sardar Patel对于独立的印度该走哪条路公开承认有不同意见。但是甘地更相信尼赫鲁能建立保障印度人民自由的政府。1934年10月,尼赫鲁主张该猛击敌人时,不可拘泥于道德,违反甘地的纯消极抵抗,甘地退出国大党。[4]

1939年3月3日他又在孟买绝食抗议印度的独裁统治。

他曾先后在1922年、1930年、1933年和1942年四次入狱,在狱中通过绝食展开他的文明不服从运动。1931年赴伦敦参加有关印度将来的一次圆桌会议,但并没有结果。

甘地发表演讲

英国政府的反应是完全负面的,他们还试图在印度的印度教徒和伊斯兰教穆斯林之间制造分裂。

1941年12月7日,日本偷袭珍珠港,太平洋战争爆发,日军发动南方作战入侵东南亚。1942年2月,日军全面侵占了英属马来亚和英属缅甸,重挫南亚的英军,日本在缅甸仰光成立傀儡政权印度独立临时政府,即自由印度临时政府。甘地相信这时独立是印度唯一可能的出路,他起草了一个让英国从印度退出的草案。即第四次的(英国殖民者)“退出印度”运动,1942年8月8日草案刚刚宣布开始,8月9日国大党领导层和甘地在孟买就全部被英印当局逮捕入狱,一直持续到1944年。这个草案立刻引发印度有史以来的最大的一次独立运动。这个运动导致很多人的被捕和史无前例的暴力。这一时期印度各地展开大量暴力反英争取独立的罢工和暴动,仅1942年就有250个火车站被破坏,500个邮局受到袭击,150个警察局被攻击。甘地和他的支持者们清楚地说,如果印度不能独立,就不支持战争。这时他甚至暗示他曾经想结束他对非暴力的支持。他说,他身边的这个“有序的混乱状态比真正的混乱状态还坏”。

1944年3月,日军入侵英属印度,英帕尔战役开始,为了应付日本,英国殖民当局认识到国大党对稳定印度局势的正面作用。以生病名义释放甘地。甘地出狱后宣布(英国殖民者)“退出印度”的决议作废。

甘地遇刺的土地,新德里

1946年印度皇家海军和英属印度陆军发生全面兵变。1947年到任的印度总督蒙巴顿勋爵说:“犹如坐在一艘着了大火,并且装满火药的大船中,一旦火药爆炸,就有船毁人亡的危险。”

二战之后,甘地希望印度能够独立并成为一个完整的国家,但为了印度独立,甘地还是与英国驻印度最后两任总督(阿奇博尔德·珀西瓦尔·韦维尔和路易斯·蒙巴顿)合作制定印度独立和分治方案。

1947年8月15日公布,印度正式独立。此时,甘地的许多追随者开始尊称他为“圣雄”。在政权交接的那天,甘地没有庆祝印度的独立,而是独自在加尔各答为分治而忧伤。甘地的接班人——尼赫鲁成为独立后的首位印度总理。

一些人不满他接受印巴分治法案,也拒绝他的非暴力哲学。当印度教徒和穆斯林又开始暴乱冲突,甘地开始他的第15次绝食,告示大家直到停战之后他才会进食。他成功使局势一度稳定。但是在1948年1月30日,刚结束绝食的甘地在新德里前往一个祈祷会途中,遭到一名印度教狂热分子南度蓝姆·高德西枪击死亡。中弹的瞬间,甘地还以手势表示宽容凶手并说着:“啊…神啊…为他祝福。”在后来的审判中,高德西自称:“在我开枪前,我真心祝福他(甘地)并当面恭敬地向他鞠躬。”随后印度总理尼赫鲁透过电台广播向全国发表谈话时说道:“光芒已经走出我们的生命,现在遍地一片漆黑。”[5]

用纺车纺纱的甘地

甘地的哲学和非暴力不合作的思想深受《薄伽梵歌》为主的印度教信仰以及耆那教的影响。非暴力的概念在印度的宗教中长久以来就有,像印度教、佛教、耆那教对此都有所着墨。甘地在他的自传“我的对于真理的实践经历”揭示他的哲学和生活方式。

纺织工人与甘地(1931年)

甘地的胸像《新贝尔格莱德》

36岁时,他决定禁欲,变成一个彻底的禁欲主义者,禁欲是受到印度教的影响。但是他没有离婚,据说他的这个决定没有同他的妻子讨论,而是直接向她宣布的。

甘地每周守默一天,他相信沉默带给他内心的平静,这来自于印度教中的力量“沉默”和“平静”。他在沉默时靠在纸上写字来交流。从他37岁开始的3年半里,甘地拒绝读报纸,他认为尘世的喧嚣比他内心的不安更加不堪。

在从南非成功的法律工作回到印度后,他放弃代表富有和成功的西方式衣服。他的意思是要穿的能够被印度最贫穷的人接受,他宣扬使用家庭纺织的土布,甘地和他的跟从者使用纺车自己纺的布做衣服。这对英国的权力集团是一个威胁,因为印度人在没有工作而空闲时,他们会从英国那里买衣服;如果印度人自己做衣服,英国的工业就空闲了。因此国大党早年的党旗中就有纺车的图案。

甘地崇尚各个宗教彼此尊重,因而没有宣称自己有特定的信仰,这种超越宗教的情操,源于他所着眼的并非个别宗教的名声,而是重新著重以人为中心的向度,而非以宗教为中心的工具化思维;他不歧视、不排斥任何与自己民族不同的信仰。因此,甘地曾宣称:“我是伊斯兰,是印度教徒,是基督徒,也是犹太人。”[6]这表明他的个人信念实在超越世俗的文化框架,并能实践此精神于行动之中。然而在甘地一生的大部分时间里,他反对不同种姓之间通婚,亦在一定程度上支持维持印度教中贱民阶层的传统,被后世认为是在其思想中较为争议的部分。

此外,甘地在19世纪后期对于南非方面的政治生涯中,曾多次用极具种族主义色彩蔑称非洲的黑人。甘地也曾在代表雅利安人的行动主义试图证明雅利安人作为一个种族应该得到更好的待遇,而不是代表印度的所有黑人,使他在后世被部分人士批评他是种族主义者[7]。

他的头衔圣雄(Mahatma)来源于梵语的敬语mahātman,原意“伟大的灵魂”,却常被误以为是他的名字。这在他授予泰戈尔“Gurudeva”的称号,意即“伟大的导师”后,1915年印度诗人罗宾德拉纳特·泰戈尔赠予他的尊称,意为合圣人与英雄集于一身。

这个头衔的使用在印度以外也被广泛地接受,可能部分的反映出在他的时代印度和英国的复杂关系。无论如何,这个头衔的广泛使用是同世界上对甘地这样一个对于非暴力和自己的信念的极其执著的人的广泛接受相一致的。

甘地以实践非暴力的和平方式,使印度获得独立,同时鼓舞世界许多国家人民勇于挺身争取自身的公民权利,这股自由运动浪潮影响深远。世界和平奖评审委员会于2003年,追授甘地“人类文化资产国际奖”[8]。

吳宣萱 / 清華大學人社院學士班

維迪亞德哈爾?蘇拉易普拉薩德?奈波爾,一位傑出的印度裔英國作家,出生於英國千里達,於 1950 年進入英國牛津大學工讀英國文學。紐約時報曾評價奈波爾,稱其為世界作家、語言大師、眼光獨到的小說奇才,他的作品多為小說和遊記體裁,旅遊文學「印度三部曲」—《幽黯國度》、《印度:受傷的文明》及《印度:百萬叛亂的今天》是他在遊記方面的最著名作品。奈波爾在 2001 年獲頒諾貝爾文學獎。

閱讀印度三部曲中的第二部《印度:受傷的文明》,體認到奈波爾用一種極為敏銳、理性和感性並存的視角來記錄他走訪過的印度,他的文字婉轉卻又一針見血,直指印度社會的核心問題。回訪印度第二次的經驗對他來說理智尚士回歸祖國,然於心理層面,讀者得以清晰感覺到那道梗於奈波爾與印度間的文化厚牆。在英國出生成長,受到英國完整國民教育及牛津大學高等教育的奈波爾,面對印度祖國時似乎帶著西方民主古國的有色眼鏡,許多新穎的現代觀念與文化古國的傳統思想格格不入,或許正因如此,其感受之文化衝擊更加劇烈。

- 受傷的文明:甘地主義誤國?

首先,當我讀到「甘地主義」這名詞,我有些驚豔,我知道聖雄甘地的故事,他曾經是我床邊的睡前故事,是我帶著對世界美好想像入睡的英雄人物,但真要問我何謂甘地主義,我想我僅支吾出「非暴力不合作」一詞吧。所以,到底什麼是甘地主義?

(印度聖雄甘地所提出的甘地主義。圖片來源)

甘地的主張稱為甘地主義,關於甘地主義的主要內容實際上是很覆雜的。一般來說,人們把甘地主義概括為四個基本內容:(1)宗教泛愛觀和資產階級人道主義真理觀相結合的政治哲學;(2)爭取印度自治、獨立,進而建立以村社為基礎的分治聯合體的政治思想;(3)以經濟正義和經濟平等為支柱的農村經濟思想,以及奠基於「不占有」和「財產委托制」的經濟自主思想;(4)發揚民族文化、重視民族教育、致力於印度教徒和穆斯林團結、反對歧視「不可接觸者」,以及和愛國主義結合在一起的小生產勞動者互助互愛的平等社會思想。

印度中文網〈印度歷史:「甘地主義」是什麼?〉解釋,甘地提倡「非暴力」、「人道」、「和平」和「平等」等概念,並且呼籲印度教和伊斯蘭教群眾和諧相處。然而,更深層的從歷史、從政治共同體的角度審視,甘地主義在爭取印度民族獨立與社會進步的同時,似乎也強化印度教的古典制度—種姓分級的觀念,形塑印度民族主義:

但是,實際上,甘地主義的核心內容是爭取印度民族獨立和社會進步,他以印度教傳統與非暴力抵抗手段相結合,充分發動群眾,特別是農民群眾,從而使印度的民族運動真正奠基於群眾運動之上,改變了原先那種脫離群眾的上層資產階級政治改良活動。

不論甘地如此的主張,有意或是無意讓印度教主義興起,惟在我看來,這些主張潛藏的危機是:印度教的所有古制度,並不會隨著時代、科技變遷而有所改變,相反地,種姓制度像是印度這頭覺醒大獅背上插著的芒刺,似乎不會造成太大的損害,但卻也令人不痛快。

種姓制度源自於西元前 1500 年的印度教經典《梨俱吠陀》,末卷出現了婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅四個種姓分類。印度教的經典對於印度人民來說就像是生活的依歸、國家的律法,宗教與生活、文化有著緊密連結,即便於印度 1947 年獨立建國時,法律明文禁止高種姓歧視其低種姓之人,但事實上,印度高種姓者欺凌低種姓人的報導仍層出不窮。就連我近日與校內的印度留學生談天,討論到種姓制度時,他說年輕一輩都不相信也不遵守種姓制度了。可是當我追問更多細節,如種姓制度的瓦解是否有顯現在他的求學環境裡,他卻以一種近乎崩潰的方式閃躲著要我別再問相關問題。我當下被他激烈的反應嚇愣,有正因他太過於誇張的反應,我很質疑—「種姓制度漸漸式微了」嗎?

奈波爾用印度小說家納拉揚的兩本書回答我的疑問:印度教傳統的的確確還存在呢!《賣糖果的小販》和《桑帕斯先生》同樣在描寫兩個虔誠的男性印度教徒面對現代文明衝擊印度教世界的回應:冒險進入有為世界,最後以退守終結。對於外在的衝擊,這些秉持著甘地精神和印度教傳統的男性,抗拒進入他生命故事裡的種種現代文明,將其視為禁忌,並在親情與宗教的抉擇上,掙扎或毫不猶豫地選擇了宗教,他們寧願退守回自己的印度教世界。

- 土地新主張:換湯不換藥?

在孟買這個大城,一個急速發展的大都市,看似繁華、吸引大量錢潮,卻也在摩天大廈間並存著全印度最大的貧民窟。我不知道貧民是有分階級的。透過奈波爾的筆,我發現除去在路上灑掃的不可接觸者,還有偌大一群人是賤民中的賤民。城市裡每個角落都有更低階級的人,但因著時間遷移演變,歷史記憶在口與口之間成為傳說,印度教體系崩解,低種姓者建立了自己的新宗教 — 濕婆軍。

濕婆軍源自對於 17 世紀反抗蒙兀爾帝國的游擊隊領袖濕婆吉,濕婆吉如今被封神列聖,從抽象的信仰情感轉化成孟買無處棲身者心中的「歸屬感」。濕婆軍排外建立屬於自己的地域(馬哈拉施特拉邦),擁有自己的委員會來處理「居民」的事務。濕婆軍所管理的這一大塊區域,人們遵守經再製過的印度宗教,享受著「便捷的地理位置」和「先進的公共設施」。最低階級的掃地者沒上工的日子,居民處之泰然地走在排泄物堆積的街道;居住在貧民窟裡的所有人,如呼吸般自然地奉行階級制度。走訪貧民窟一趟後,奈波爾觀察並寫下:「濕婆軍已經都是需求加以儀式化」。都市化、現代化的衝擊或許打了印度人一巴掌,讓他暫時忘了自己是誰,但是身體會記得習慣、身體的反射不會消失。當他面對新的環境,他八成還是會以一樣的習慣、態度過生活,但是給這個生活方式和以前不一樣的名字。

奈波爾走入鄉村,距離新蒲那約莫一兩小時車程的地方,當地人從事農耕以維持生計,和想像中農人清貧的形象不同,因為新的耕種技術引進,當地經濟能力提升不少。一切拜大地主帕特爾所賜,他是村裡最大的地主,雇用村里無地的勞工,這些勞工作為他的僕人,他承擔部分義務,例如借錢給僕人們讓他們的女兒出嫁時能夠有適當的儀式,饑荒時帕特爾家裡有一份他們的存糧,帕特爾就是法律,高高在上的管理著這個村莊。在印度,幾乎每一個農村都有著這麼幾個「帕特爾」。

- 不是觀念,是執迷:執迷有悟

因為尊崇、因為兢兢業業地繼承這一份甘地精神,雖然印度隨著時代潮流有些許改變,但所有暗示新觀點的新態度,往往變成圖託空言。在全球化潮流的衝擊下,人們也試圖要尋找自我,然而往往陷入迷惘。奈波爾在與中產階級家庭的談話過程中,他深刻體會到沒有所謂的思想交流和討論,僅有那家人個人私利受損的後的滿腹牢騷,這些不實抱怨,誘導人沈溺於國家悲劇中。印度的貧富差距同樣讓這個國家的發展面臨很大的挑戰,新德里的人們想著希望無窮的美好前程,然而多少個貧民窟裡,賤民望著夜和著垃圾的氣息無助入睡。

印度從來沒有從舊制度裡跳脫過,印度沒有歷史觀,他們的歷史以詩歌寫下傳唱,如羅馬史詩,然是真是假撲朔迷離;由於沒有歷史觀,印度人將認同奠基於印度教信仰普世主義;沒有種族觀念,只有印度教信仰,所以奈波爾認為印度人也沒有國家觀念。在我這個外人看來,我並不完全認同奈波爾批判印度人無國家觀。印度人在電影院放映電影前,會先高聲唱國歌,聽到國歌立刻立正,哪怕是法規所規範,口號畫作行動。相較我這一代的學生,國歌的旋律或許還能哼唱,然歌詞裡的精神卻無法體認了,印度的愛國情操和國家觀念尚能從生活細節感受到。

- 結語

若說我希望印度未來能如何如何美好,總看起來太過於自傲自大,普遍的台灣人和我一樣,認為印度是個落後的發展中國家。然而,同樣是批判,我的思維方式顯得平面且膚淺,奈波爾提供給我一個更深入的視角看印度,看見精神層面的印度,看見宗教信仰對印度發展的重大影響。時間如水逝去,印度還僵固在那裡,受傷的文明,治療中但未能痊癒。

【參考資料】

[1]:擷取自印度中文網,〈印度歷史:「甘地主義」是什麼?〉

圣雄甘地

维基百科,自由的百科全书

| 莫罕达斯·甘地 Mohandas Gandhi | |

|---|---|

| |

| 出生 | 莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地 Mohandas Karamchand Gandhi 1869年10月2日  英属印度博尔本德尔[1] 英属印度博尔本德尔[1] |

| 逝世 | 1948年1月30日(78岁) 印度自治领新德里 印度自治领新德里 |

| 死因 | 遇刺 |

| 国籍 |  英属印度 英属印度(1869年-1947年)  印度自治领 印度自治领(1947年-1948年) |

| 母校 | 拉杰果德阿尔弗雷德高中 巴夫那加尔萨马达斯学院 伦敦大学学院法律系 |

| 知名于 | 印度独立运动领袖 真理永恒、不害、非暴力哲学 和平主义思想 |

| 政党 |  印度国民大会党 印度国民大会党 |

| 信仰 | 印度教、耆那教影响 |

| 配偶 | 卡斯图尔巴·甘地(1883年结婚) |

| 儿女 | 4 |

| 签名 | |

| |

成功的印度独立运动亦激发起其他殖民地人民为国家独立而奋斗,最终大英帝国分崩离析,取而代之的是英联邦[b]。甘地的主要信念是“真理永恒”,此鼓舞了其他民主运动人士,例如马丁·路德·金、昂山素季和曼德拉等人。他经常说他的价值观很简单,那就是“谛”(意为“真理”)和非暴力。

生平

[编辑]早年

[编辑]

在1888年9月4日,19岁的他留学英国,在伦敦大学学院学习法律。在伦敦期间,他恪守着离开印度时母亲对他的教诲,不吃荤和不酗酒。尽管他试图英国化,例如上舞蹈课程,但他却不吃房东太太给他的羊肉与卷心菜。她给他介绍一家伦敦的素食餐馆,在那里,甘地了解并且成为素食主义者。他参加素食社团,并且当选执行委员会委员,他还成立了一个地方分会。据他说,这给了他组织与运行社团的宝贵经验。他遇到的素食主义者,有些是神智学社团的成员。神智学社团由海伦娜·布拉瓦茨基于1875年成立,作为大学兄弟会的一个延伸,他们致力于研习印度印度教与佛教的经典。他们鼓励甘地阅读《薄伽梵歌》。此时,甘地还没有皈依宗教,但是开始阅读印度教、基督教与其它宗教的著作。

回国后,他取得大英帝国的律师资格。他试图在孟买做律师。但当地的法律与英国本土的法律不太相同,因此工作有点辛苦。

南非的公民权利运动

1913年11月6日,甘地被捕,当时他正领导一群印度矿工在南非游行。1914年,政府允诺减少在南非对印度人的歧视。

在南非的这些年里,甘地从《薄伽梵歌》和列夫·托尔斯泰的作品中汲取灵感。托尔斯泰在十九世纪八十年代转变成一个个人形式的基督教无政府主义者。甘地翻译托尔斯泰的《给一个印度人的信》[3]。这封信是托尔斯泰在1908年写给一个激进的印度民族主义者的。他们一直通信到1910年托尔斯泰去世为止。托尔斯泰的信引用《吠陀经》的印度哲学和印度教大神毗湿奴的名言来表达他对逐渐高涨的印度民族主义的看法。除此之外,甘地还受到美国作家亨利·戴维·梭罗作品《论公民的不服从》的启发。总之,在南非的岁月是甘地作为一个社会政治活动家的形成时期。此时公民不服从以及非暴力的抵抗的概念和技术开始形成。

他1915年回印度,并很快地成为正在从事独立运动的国民大会(国大党)的领袖。通过联合抵制英货,甘地促进印度农村工业的发展,同时,通过宣传非暴力抵抗,来抑制恐怖活动的暴虐,虽然他不能阻止这些恐怖活动。

虽然他经常攻击英国政府,但是他一直声明他尊重英国人。因此大多英国人也佩服他,虽然他们并不明白甘地行为的内部因素。

甘地开始穿一道缠腰布在印度乡下四处演讲,鼓励使用手纺车来解除印度对兰开夏纺织厂的依赖。他发动运动,号召印度人参加英印陆军积极投身第一次世界大战。他认为这样表现对英国的忠诚就会使英国同意印度作为大英帝国的一个自治政体而达到印度自治。但是,战后英国拒绝放弃对印度的殖民统治,甘地号召的印度人参加一战做出重大人员牺牲的政策没成功。

印度独立运动

1919年的阿姆利则惨案后,他支持独立的立场更加坚决。当时英国政府和廓尔喀雇佣兵向和平政治集会的人群开枪,数以百计的锡克教徒,印度教徒,还有穆斯林被杀。除了抵制英国产品外,甘地还极力鼓励人们抵制英国学校,法律机构,辞退政府工作,拒绝缴税,抛弃英国给的称号和荣誉。

1920年4月,他当选印度自治同盟的主席。1921年12月,他又被授予国大党在同盟内的执行代表。在他的领导下,国大党重组,制定新的章程。新党章规定他的目标是争取独立。任何人只要交纳一定的象征性费用就可以入党。用来规矩和管理混乱无序的运动的委员会的层次结构也被建立。国大党由一个精英组织转变成一个大众化政党。

1922年,在北方邦的Chauri Chaura爆发暴力事件后,甘地第一次宣布停止“非暴力不合作运动”。他转向社会活动。在艾哈迈达巴德建立Sabarmati Ashram(高僧修行所),还有报纸“年轻的印度”(Young India)。他为历史上被践踏的种姓争取平等的权利,尤其是为被冠“贱民”者(他称之为“神的孩子”)争取权利。

1922年3月18日,他被英印当局判刑6年,但是只服了2年刑。

1929年,甘地复出,再次开始非暴力不合作运动。甘地再次参加独立运动是在1931年。国大党当时拜访他,希望他领导另一场大规模的公民不服从运动。他于是在1930年3月21日到4月6日领导他一生中最著名的一次运动─为抗议殖民政府的食盐公卖制,甘地从德里到艾哈迈达巴德游行达400公里,被称之为德里游行(或称“盐队”)。数以千计的人们徒步到海边自己取盐而不是给政府交税。在全国性的抗议进行时,甘地与英国驻印总督举行圆桌会议谈判,英印当局同时重手出击把抗议运动镇压下去,第二次非暴力不合作运动告终。甘地也于1930年第二次被逮捕入狱。

甘地选择在国大党内的继任者是尼赫鲁,就是后来的总理。尼赫鲁和他的政治对手Sardar Patel对于独立的印度该走哪条路公开承认有不同意见。但是甘地更相信尼赫鲁能建立保障印度人民自由的政府。1934年10月,尼赫鲁主张该猛击敌人时,不可拘泥于道德,违反甘地的纯消极抵抗,甘地退出国大党。[4]

1939年3月3日他又在孟买绝食抗议印度的独裁统治。

他曾先后在1922年、1930年、1933年和1942年四次入狱,在狱中通过绝食展开他的文明不服从运动。1931年赴伦敦参加有关印度将来的一次圆桌会议,但并没有结果。

第二次世界大战时期

[编辑]英国政府的反应是完全负面的,他们还试图在印度的印度教徒和伊斯兰教穆斯林之间制造分裂。

1941年12月7日,日本偷袭珍珠港,太平洋战争爆发,日军发动南方作战入侵东南亚。1942年2月,日军全面侵占了英属马来亚和英属缅甸,重挫南亚的英军,日本在缅甸仰光成立傀儡政权印度独立临时政府,即自由印度临时政府。甘地相信这时独立是印度唯一可能的出路,他起草了一个让英国从印度退出的草案。即第四次的(英国殖民者)“退出印度”运动,1942年8月8日草案刚刚宣布开始,8月9日国大党领导层和甘地在孟买就全部被英印当局逮捕入狱,一直持续到1944年。这个草案立刻引发印度有史以来的最大的一次独立运动。这个运动导致很多人的被捕和史无前例的暴力。这一时期印度各地展开大量暴力反英争取独立的罢工和暴动,仅1942年就有250个火车站被破坏,500个邮局受到袭击,150个警察局被攻击。甘地和他的支持者们清楚地说,如果印度不能独立,就不支持战争。这时他甚至暗示他曾经想结束他对非暴力的支持。他说,他身边的这个“有序的混乱状态比真正的混乱状态还坏”。

1944年3月,日军入侵英属印度,英帕尔战役开始,为了应付日本,英国殖民当局认识到国大党对稳定印度局势的正面作用。以生病名义释放甘地。甘地出狱后宣布(英国殖民者)“退出印度”的决议作废。

印巴分治与遇刺

1946年印度皇家海军和英属印度陆军发生全面兵变。1947年到任的印度总督蒙巴顿勋爵说:“犹如坐在一艘着了大火,并且装满火药的大船中,一旦火药爆炸,就有船毁人亡的危险。”

二战之后,甘地希望印度能够独立并成为一个完整的国家,但为了印度独立,甘地还是与英国驻印度最后两任总督(阿奇博尔德·珀西瓦尔·韦维尔和路易斯·蒙巴顿)合作制定印度独立和分治方案。

1947年8月15日公布,印度正式独立。此时,甘地的许多追随者开始尊称他为“圣雄”。在政权交接的那天,甘地没有庆祝印度的独立,而是独自在加尔各答为分治而忧伤。甘地的接班人——尼赫鲁成为独立后的首位印度总理。

一些人不满他接受印巴分治法案,也拒绝他的非暴力哲学。当印度教徒和穆斯林又开始暴乱冲突,甘地开始他的第15次绝食,告示大家直到停战之后他才会进食。他成功使局势一度稳定。但是在1948年1月30日,刚结束绝食的甘地在新德里前往一个祈祷会途中,遭到一名印度教狂热分子南度蓝姆·高德西枪击死亡。中弹的瞬间,甘地还以手势表示宽容凶手并说着:“啊…神啊…为他祝福。”在后来的审判中,高德西自称:“在我开枪前,我真心祝福他(甘地)并当面恭敬地向他鞠躬。”随后印度总理尼赫鲁透过电台广播向全国发表谈话时说道:“光芒已经走出我们的生命,现在遍地一片漆黑。”[5]

人生信条

甘地的哲学和非暴力不合作的思想深受《薄伽梵歌》为主的印度教信仰以及耆那教的影响。非暴力的概念在印度的宗教中长久以来就有,像印度教、佛教、耆那教对此都有所着墨。甘地在他的自传“我的对于真理的实践经历”揭示他的哲学和生活方式。

36岁时,他决定禁欲,变成一个彻底的禁欲主义者,禁欲是受到印度教的影响。但是他没有离婚,据说他的这个决定没有同他的妻子讨论,而是直接向她宣布的。

甘地每周守默一天,他相信沉默带给他内心的平静,这来自于印度教中的力量“沉默”和“平静”。他在沉默时靠在纸上写字来交流。从他37岁开始的3年半里,甘地拒绝读报纸,他认为尘世的喧嚣比他内心的不安更加不堪。

在从南非成功的法律工作回到印度后,他放弃代表富有和成功的西方式衣服。他的意思是要穿的能够被印度最贫穷的人接受,他宣扬使用家庭纺织的土布,甘地和他的跟从者使用纺车自己纺的布做衣服。这对英国的权力集团是一个威胁,因为印度人在没有工作而空闲时,他们会从英国那里买衣服;如果印度人自己做衣服,英国的工业就空闲了。因此国大党早年的党旗中就有纺车的图案。

甘地崇尚各个宗教彼此尊重,因而没有宣称自己有特定的信仰,这种超越宗教的情操,源于他所着眼的并非个别宗教的名声,而是重新著重以人为中心的向度,而非以宗教为中心的工具化思维;他不歧视、不排斥任何与自己民族不同的信仰。因此,甘地曾宣称:“我是伊斯兰,是印度教徒,是基督徒,也是犹太人。”[6]这表明他的个人信念实在超越世俗的文化框架,并能实践此精神于行动之中。然而在甘地一生的大部分时间里,他反对不同种姓之间通婚,亦在一定程度上支持维持印度教中贱民阶层的传统,被后世认为是在其思想中较为争议的部分。

此外,甘地在19世纪后期对于南非方面的政治生涯中,曾多次用极具种族主义色彩蔑称非洲的黑人。甘地也曾在代表雅利安人的行动主义试图证明雅利安人作为一个种族应该得到更好的待遇,而不是代表印度的所有黑人,使他在后世被部分人士批评他是种族主义者[7]。

个人荣誉

这个头衔的使用在印度以外也被广泛地接受,可能部分的反映出在他的时代印度和英国的复杂关系。无论如何,这个头衔的广泛使用是同世界上对甘地这样一个对于非暴力和自己的信念的极其执著的人的广泛接受相一致的。

甘地以实践非暴力的和平方式,使印度获得独立,同时鼓舞世界许多国家人民勇于挺身争取自身的公民权利,这股自由运动浪潮影响深远。世界和平奖评审委员会于2003年,追授甘地“人类文化资产国际奖”[8]。

India: A Wounded Civilization: A Wounded Civilization

by V. S. Naipaul (Author) April 8 2003

In 1975, at the height of Indira Gandhi’s Emergency, V. S. Naipaul returned to India, the country his ancestors had left one hundred years before. Out of that journey he produced this concise masterpiece of journalism and cultural analysis, a vibrant, defiantly unsentimental portrait of a society traumatized by repeated foreign invasions and immured in a mythic vision of its past. Drawing on novels, news reports, and political memoirs -- but most of all on his conversations with ordinary Indians, from princes to engineers and feudal village autocrats

-- Naipaul captures India’s manifold complexities.