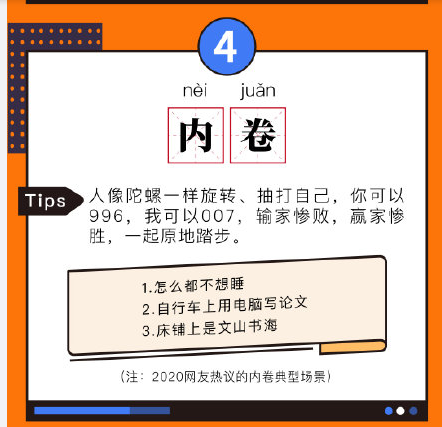

近年来,“内卷”这一原本形容学术或组织无意义竞争的术语,已广泛渗透到中国的制造业与服务业。从外卖骑手到新能源车,从服装加工到高端芯片,中国企业之间日趋激烈的价格战、效率战、资源战成为常态。表面看似市场选择、资本竞争,实则背后有一套更宏大的结构性逻辑:债务压力 + 产能过剩 + 消费疲弱 + 政策工具受限 = 制度化内卷。

让我们从总债务水平、产能状况、消费结构与政府政策逻辑四个层面,系统分析中国制造与服务业“必然内卷”的深层原因,并揭示政府如何有意引导这种结构性内卷,以实现宏观经济的稳定目标。

一、中国的总债务压力与财政空间紧缩

根据国际金融协会(IIF)与中国国家统计局的数据,截至2024年末,中国总债务/GDP比重已超过300%,其中:

政府债务(显性+隐性地方债)约占GDP的110%-120%

企业债务高达GDP的150%以上(全球最高)

居民债务接近GDP的70%(主要集中在房贷)

在此背景下,中央财政更趋保守,地方政府财政自顾不暇,基本民生支出(医保、养老金、教育)尚在收紧,对企业与市场的直接补贴能力有限。因此:

政府无法通过“大规模财政刺激”推动全面就业或普遍产业升级,只能依赖结构性引导与市场博弈机制。

二、制造业总产能与出口路径的悖论

中国是全球制造业产能最强国,具体表现为:

2023年,中国制造业总产值超过33万亿元人民币,全球占比超过30%;

电动车、光伏、家电、服装、钢铁、水泥等多个行业产能远超内需;

在新能源三大领域(光伏、电池、电动车)中,全球出口占比高达50%-80%。

如此庞大的产能,若依赖国内消费,必然出现滞销、库存高企和企业破产潮。但外需也面临障碍:

发达国家产业回流、反补贴调查(如美欧对中国电动车/光伏关税)

地缘政治风险与全球产业链“去中国化”趋势

发展中国家低价竞争者崛起(如印度、越南)

因此,在出口空间趋紧的情况下,政府选择推动企业内卷式竞争,通过不断压缩成本、提高效率,保持全球价格优势,即使是微利甚至亏损出口。

三、居民消费疲弱:拉不动的内需

尽管中国的GDP和人均收入持续增长,但真实消费能力却呈现以下趋势:

中位数收入停滞:大量城市居民收入增长缓慢甚至下降;

高储蓄率与低消费倾向:因对未来就业、养老、医疗的不确定,家庭倾向于储蓄;

房贷负担沉重:居民可支配收入大量流向房贷与教育支出;

消费结构分化严重:高端消费强劲(如奢侈品、旅游),但日常消费低迷(如餐饮、服装、教育培训)。

这导致政策主张的“以消费拉动内需”难以落地,政府转而希望通过**“就业优先”+“价格稳定”**维持基本经济循环。

然而,在需求侧疲软的情况下,要保障就业,只能让企业在有限订单下继续“卷”下去。

四、政府如何引导“制度化内卷”

政策特征一:对价格战与效率战“睁一只眼闭一只眼”

例如电动车领域,比亚迪、蔚来、小鹏大打价格战,政府虽多次“口头制止”,实则无明确干预;

平台经济(如外卖、短视频电商)中,服务人员报酬越来越低,劳动强度上升,也未出台实质性保障措施。

政策特征二:支持“高内卷、强出口”行业

对光伏、电池、电动车等高技术密集、劳动密集兼具的行业持续补贴信贷、税收、用地等政策;

鼓励“出海”与“一带一路”,让内卷产能转向海外。

政策特征三:通过产业政策压制输入性通胀

利用低成本制造压低全球价格,如2024年全球光伏组件价格暴跌,受益者是欧美消费者;

国内物价长期低迷,甚至出现结构性通缩(如CPI低于1%,PPI多月为负);

抑制通胀有助于压低社会保障支出、债务利息支出,是政策的隐性目标之一。

五、“内卷”成为稳定物价与压制通胀的工具

总结上述逻辑,政府在无法大规模财政扩张、货币政策空间有限、内需难以启动的背景下,选择性容忍甚至鼓励内卷现象,其背后的战略意图包括:

稳定就业:即使低效、微利,也要让更多人有工作;

维持出口优势:牺牲企业利润,换取全球市场份额;

压制通胀压力:避免输入性通胀,确保物价稳定;

节约财政空间:不靠补贴,而靠竞争性压强来达成宏观调控目标。

在某种意义上,“内卷”成为一种低成本的稳定工具。

六、风险与后果

这种结构性内卷,虽然在短期内稳定了出口与就业,但其负面后果日益凸显:

企业利润率不断下降,创新意愿和能力削弱;

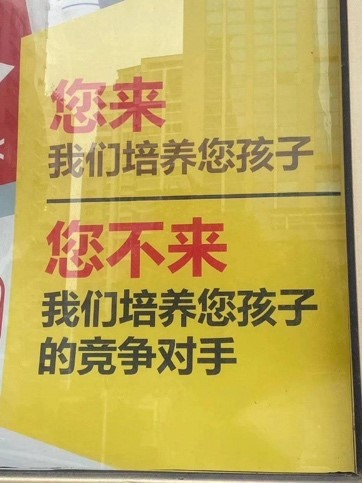

就业质量恶化,年轻人“上岸难”“考公热”“低欲望”持续;

资源错配,优质产能难以脱颖而出;

社会整体活力下降,形成“内需缺乏-产能过剩-持续内卷”的闭环。

中国制造业与服务业的内卷,并非偶然或无序竞争,而是在国家整体战略选择与宏观经济结构压力下的制度性结果。当财政资源有限、社会保障尚不充分、内需疲弱、出口为王的逻辑持续存在,内卷将不仅是常态,而且可能被政策默许甚至战略性鼓励。未来若无法重构财政体系与收入分配机制,这场“内卷之战”或将长期持续,甚至成为全球经济的“新常态”一环。

案例一:新能源车(电动车)——国家战略推动的价格战

背景:

政府明确将新能源车(尤其是电动车)作为制造业升级和出口新引擎;

通过补贴、免购置税、信贷优惠、土地优先等政策,短短五年内,数十家车企涌现;

产能迅速膨胀,2024年销量约950万辆,远超国内实际需求。

内卷特征:

价格战白热化:2023–2024年间,特斯拉、比亚迪、五菱、零跑等数次降价,部分车型甚至低于12万元;

利润极低甚至亏本销售:中小车企几乎全线亏损,仅靠规模或出口维持;

出口是维稳策略:2024年中国电动车出口约150万辆,但受到欧美“反倾销调查”打压风险升高;

创新遭抑制:车企更关注价格策略和渠道战,而非研发和核心技术突破。

政策背后逻辑:

政府意图打造“电动车版的华为+义乌小商品结合体”:既要高端品牌(如比亚迪海豹/蔚来),又要低价走量的全球市场战略(如五菱宏光EV)。

案例二:光伏与储能产业——全球价格屠夫的养成术

背景:

光伏组件、电池片和逆变器是中国“新三样”出口的支柱;

中国光伏产业链几乎实现完全自给,具备全球最大产能;

政府从上到下推动“光伏下乡”“整县推进”等项目。

内卷特征:

全链条产能严重过剩:2024年硅料和组件产能分别是全球需求的2–3倍;

价格暴跌:硅料价格从每吨30万元跌至不到8万元,组件价格从1.8元/W降至0.9元/W以下;

出口压价:面对欧洲和东南亚市场,中国厂商宁愿低毛利甚至亏损,也要维持出口量和市场份额;

企业大量退出或重组:2024年上半年已有20余家中小光伏企业倒闭或合并。

政策背后逻辑:

以“价格屠夫”角色压制全球绿色通胀;

借用出口拉动制造业就业,稳定地方产业园;

提高国际份额,未来谋求高端设备和标准话语权。

案例三:平台服务业(外卖/短视频电商)——算法下的劳动压强

背景:

2020后,由于实体服务业受疫情冲击,平台经济成为主要就业吸纳渠道;

美团、饿了么、抖音、拼多多等平台主导服务分发与流量控制;

无需门槛,灵活就业岗位(骑手、主播、客服)激增。

内卷特征:

“骑手越多,每单越少”:单价长期维持在5–7元,每公里单价低于1元;

平台抽成高企,分配极不透明:部分城市平台抽佣比例高达25–30%;

算法强制加速:延迟几分钟即扣分、罚款,致骑手高强度工作、交通事故频发;

主播卷ROI:带货主播卷选品、价格、平台佣金,一场直播净利不如上班。

政策背后逻辑:

不设最低工资线,政府默认其吸纳就业的正向作用;

对平台监管更偏向“劝导式”而非“约束式”,维持就业弹性;

平台数据被政府用于“经济活动活跃度指标”分析,是数字治理的一部分。

案例四:服装制造与快时尚——低价高频的全球循环赛

背景:

义乌、广州、泉州、青岛等地的服装产业具备强大小单快返能力;

TEMU、SHEIN等平台成为中国“数字出海”代表;

利润微薄,靠压缩原材料、设计和工人价格生存。

内卷特征:

爆款生命周期极短:3–7天内必须出货,否则被淘汰;

劳动力剥削严重:不少代工厂支付远低于最低工资的“计件薪酬”;

品牌内卷:打价格战而非价值战;

出海成本低,欧美市场被廉价中国产品主导,造成贸易摩擦频发。

政策背后逻辑:

鼓励出海赚外汇,提升小微企业就业与活力;

支持“平台 + 工厂 + 供应链”模式,强化“中国制造”全球网红属性;

低价商品有助于输入型通胀缓解,对发达国家同样有吸引力。

总结:内卷不是混乱,而是政策工具的有序表现

从以上案例可见,不同行业的“内卷”并非无序或失败的市场表现,而是一种结构性压强与政策引导下的理性应对。其本质逻辑为:

目标 手段

保就业 降本增效,压缩利润

保出口 低价高效,打入全球

稳通胀 利用产能过剩压抑价格

控补贴 靠市场竞争代替财政输血

从上面的分析来看,中国的全面内卷,包括制造业,服务业,员工工作,乃至于内卷外溢化的表现,其实都是中国政府推动,并且默许的,它有其政策必然性和维稳的必要性(对于中国政府来说),但是同时会在国内造成通缩,消费降级,在全世界形成中国制造的黑洞化,对于世界各个国家的自身产业发展都是毁灭性的打击,也会带来巨大的外交和贸易压力,引发各种矛盾。

中国政府“低福利”体制是如何助推内卷的结构性基础

一、总体判断:

中国是典型的“低税收—低转移—高储蓄”型国家

数据概览:

中国 vs 美国、德国、日本、印度、巴西 主要宏观社会指标对比表

| 指标 | 中国 | 美国 | 德国 | 日本 | 印度 | 巴西 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 税收收入 / GDP | 18 | 26.6 | 39.0 | 32.0 | 17.5 | 33.5 |

| 社会支出 / GDP | 12 | 18.7 | 25.0 | 23.0 | 8.6 | 20.0 |

| 公共医疗支出占比(总医疗) | 55 | 49 | 78 | 82 | 42 | 59 |

| 养老金支出 / GDP | 5.0 | 7.1 | 10.3 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |

| 居民储蓄率 | 35-38 | 4-6 | 10-12 | 5-7 | 20-22 | 13-15 |

中国在税收和社会支出方面形成了独特的结构:

| 特征 | 描述 |

|---|---|

| 低税收 | 中国的整体税收/GDP比重明显低于欧美发达国家,但略高于印度。 |

| 低转移 | 中国的社会保障支出(尤其是养老金、医保)占比低于欧美日,转移支付相对有限。 |

| 高储蓄 | 为弥补“低福利”,中国居民倾向于高储蓄,尤其是为教育、医疗和养老做准备。 |

| 低政府介入医疗 | 医疗中政府支付占比也低于欧洲,居民自付比例高,造成“看病贵”的问题。 |

中国是典型的**“低税收—低转移支付—高居民储蓄”**型国家。这种结构导致:

- 国家承担的社会保障责任较低;

- 居民为应对风险(医疗、养老)必须储蓄更多;

- 消费意愿和能力受抑制,影响内需;

- 长期看,在人口老龄化加速的背景下,这种模式面临转型压力,亟需提高社会支出效率并逐步调整财政结构,以提升消费和民生保障水平。

结论:中国政府在社会保障、公共医疗、教育转移支付等方面投入极低,并通过低税负保持经济表面活力。

二、“低福利”如何构成推动内卷的制度性条件?

1. 保障缺失 → 高储蓄 → 抑制消费 → 依赖出口 → 内卷加剧

居民普遍缺乏对未来的安全感,储蓄倾向极强;

消费占GDP比重长期在52–55%,远低于美国的70%、印度的60%;

国内市场不活跃,导致制造业不得不向海外出口倾斜;

出口企业为了维持订单,必须不断压缩成本并卷向效率极限。

形成循环:低福利 → 高储蓄 → 低消费 → 产能过剩 → 出口依赖 → 内卷竞争

2. 企业福利外包 → 劳动力“可抛弃化” → 强化灵活压榨机制

社保缴纳虽有规定,但大量中小企业与平台企业逃缴或少缴(特别是外卖、快递等平台行业);

劳动力非正规化现象严重(全国约40%的就业为灵活用工);

无失业保障、无职业培训、医疗和养老金靠自己,导致大量年轻人被迫“卷”求生。

例如:

送外卖骑手中,约80%未参加社会养老保险;

平台主播、服装打版师、短视频剪辑工,几乎全部自负盈亏。

3. 政府财政结构导致“激励地方拼出口、拼产业园”

地方政府财政高度依赖土地财政和产业链招商;

福利性支出(医保、教育、养老金)非优先事项;

地方层面与企业形成“你建厂、我修路、你出口、我升官”的政绩逻辑;

不愿增加社会保障投入,反而更倾向于“用就业换稳定”。

例如:

某地政府文件中明确提出:“推动本地制造企业持续扩产出口,作为替代保障型支出的手段,优先支持吸纳就业能力强的行业”。

三、对比国际经验:中国福利低不是发展阶段问题,而是制度路径问题

结论:中国的“低福利”并非暂时,而是系统结构选择,反过来促进了制造与服务行业的“低保障、高竞争”结构稳定化。

四、宏观策略总结:低福利=压通胀+稳财政+控风险的隐性工具

政策目标 低福利所扮演的角色

压制输入性通胀 保持商品出口低价优势,不通过社会支出推高内需物价

降低政府赤字与地方债 少发钱、少补贴,节省财政空间以维持中央债务稳定

控制人口老龄化负担风险 降低养老金压力与医保支出占比,缓解财政长期可持续性问题

降低劳动力成本 让企业无需承担高额员工保障,提升全球价格竞争力

换言之,政府以制度化低福利为“宏观调控稳定器”,将微观压力传导给家庭与企业,让“内卷”成为缓冲风险的一种替代性制度安排。

五、展望:可持续性与社会成本

尽管这种“低福利—高效率—压成本”模式短期有效,但长期面临以下风险:

消费恢复难、企业创新乏力、人口生育率崩塌;

中产阶层焦虑与教育/养老负担激增;

福利不足激化社会不平等与阶层固化;

国家治理转型压力与国际形象冲突。

结语:内卷并非孤立现象,而是“低福利发展战略”的自然延伸

在资源有限、债务高企、人口老龄化与全球去中国化背景下,中国选择了压福利保产业、压内需保出口、压个体保整体的发展策略。它稳定了宏观结构,却加剧了微观竞争;它减少了通胀风险,却放大了个人焦虑。

制造业与服务业的内卷,或许不仅是一种现象,而是未来十年“中国特色竞争模式”的一种常态机制。

总结:中国经济模式的核心——大政府、高投入、低福利

这一模式的核心逻辑是:

政府主导资源配置(大政府) → 重资产基建与制造业补贴(高投入) → 控制社会保障开支(低福利) → 保持宏观稳定、压低通胀、强化全球竞争力。

一、大政府:政府直接参与经济资源配置,控制面广、职能重

数据对比:

指标 中国(2023) 德国(2022) 美国(2022) 日本(2022)

政府总支出占GDP比例 ~34% ~51% ~38% ~39%

政府控制的国有资产 超过GDP的2倍 极低 极低 极低

国企就业占比(非农业) 近30% <5% <5% <5%

政府调控价格能力 极高 中 中等偏低 中

分析:

中国政府控制着土地出让、电网、石油、电信、铁路、金融体系大部分资源;

国企和政策性银行成为地方经济和出口补贴的支柱;

财政支出不仅用于基础建设,还用于维稳、低价信贷、产业扶持。

二、高投入:对制造业、出口链条、基建进行持续大规模财政与信贷倾斜

数据示例:

项目 数据

制造业补贴支出(2023) 超过1.3万亿元,涵盖电动车、芯片、光伏、储能等

政府直接用于出口退税的支出 超过1.5万亿元

基建总投资(2023) 超过24万亿元(含铁路、公路、水利、电力等)

地方专项债支持的制造业/基建项目 约40%专项债投向产业园、高端制造基地

政策性银行对制造业贷款余额 超过15万亿元

特征:

高投入不用于社保,而用于强化中国“世界工厂”的产能与出口通道;

支出结构偏重“可计量政绩”,如基建里程、出口增长等;

制造业成为政府主导型“系统工程”,劳动者被置于价格竞赛底层。

三、低福利:中国是主要经济体中最典型的“低转移支付”国家之一

关键数据:

项目 中国(2023) 德国(2022) 美国(2022) 日本(2022)

社会保障支出/GDP ~7.4% ~25% ~19% ~23%

公共医疗支出/GDP ~3.2% ~9.9% ~8.2% ~9.3%

教育财政支出/GDP ~4.0% ~6.5% ~5.8% ~5.3%

公共养老金支出/GDP ~4.2% ~11.2% ~6.9% ~10.6%

失业保险平均替代率 <30% >60% 约50% 约55%

居民自费医疗占比 >33% <10% 约12% <10%

特征:

中国政府鼓励“家庭自我负责型”保障结构;

医疗、养老、教育等福利结构性不足;

低福利压低了通胀,但提高了家庭储蓄、削弱了消费能力。

结语:大政府 + 高投入 + 低福利 = 内卷的制度温床

要素 描述

大政府 掌握关键资源、主导产业方向、操控要素价格

高投入 财政与信贷集中用于基建和制造业,不投向社保或消费激励

低福利 弱化社会保障体系,推动个人竞争承压,增强出口价格优势

制度后果 内需不足、出口依赖、制造业压价竞争、服务业“卷生卷死”

这种模式短期内有助于稳定财政与通胀,长期则面临消费不足、创新乏力与社会分层等严峻挑战。所以,我们说中国的产业和各种内卷,其实是中国政府有意为之,有其必然性(政策推动),也有其统治的必要性(内部维稳),但是它的负面效应越来越大,以后中国政府的政策转型也是必然的,但是核心是中国政府是否真正有意愿改变现在的“大政府,高投入,低福利”的发展模式,以我个人的观察来看,短期来说,还是非常困难有大规模全面的改革,因为那个不符合维稳和统治的利益,但是小范围,小幅度的改变是有可能的,也是被迫的(可以参见大摩的中国居民痛苦指数)。

(本文主要内容总结自网络)