您的位置:

文学城 » 博客

» 异性之间是否存在纯粹的友谊?

异性之间是否存在纯粹的友谊?

2021-01-09 05:38:34

你永远关闭了,不管多珍贵的记忆

曾经留在你栩栩生动的册页中,

也不管生活这支笔正在写下去,

还有多少思想和感情突然被冰冻。

呵,永远关闭了,叹息也不能打开它,

我的心灵投资的银行已经关闭,

留下贫穷的我,面对严厉的岁月,

独自回顾那已丧失的财富和自己。

这是一颗心灵向另一颗远逝的心灵发出的痛苦叹息,但它并不是失恋的人所写下的情诗。诗句间浸染的,是纯粹而浓烈的友谊。

这首诗的作者是著名翻译家查良铮,他的另一重身份是诗人穆旦;诗里的 “ 你 ” ,是出版社的编辑萧珊,她的另一个身份是巴金先生的妻子。

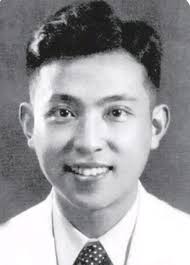

查 良 铮

查良铮生于 1918 年,祖籍浙江海宁。在我看来,无论基于品德、才华还是成就,查良铮先生都丝毫不逊于他那位蜚声中外的族弟 —— 武侠大师金庸。

1935 年,查良铮考入清华大学。之后的几年里,他以穆旦为笔名,在《大公报》等刊物上发表了大量诗作。他的诗歌既饱含情感又贴近现实,广受读者的好评。四十年代初,闻一多编纂《现代诗钞》时,录入徐志摩的诗 12 首,紧随其后的就是查良铮,共计 11 首。当时徐志摩已经离世,而查良铮正值青春年少。不难推测,假以时日,这个青年将会成为中国诗坛的领军人物。

查良铮于 1940 年毕业于西南联大并留校任教。两年后,在抗战最激烈的时候,他毅然投笔从戎,以翻译的身份加入了中国赴缅远征军。自古以来,文人们大多靠手中的笔抒发报国之志,真正能像高适、辛弃疾一样下马写诗、上马杀敌之人寥寥无几,但查良铮做到了。仅凭这一点,我们就应该铭记这个名字 —— 查良铮,除暴安良的 “ 良 ” ,铁骨铮铮的 “ 铮 ” 。

冒着暑热,忍着饥饿,查良铮在枪林弹雨中奔波了一年多,终于有幸作为尚存者的一员返回国内。

1949 年,查良铮赴美留学。三年后,他获得芝加哥大学文学硕士学位,随即回国任教于南开大学。 1958 年,查良铮被指为历史反革命,受到管制和批判。他被剥夺了创作的权利,但如何安放满腔的激情与愤慨呢?上天还给他留下了译诗这条唯一的路。从此,诗人穆旦消失了,人间尚且存留的唯有翻译家查良铮。

查良铮精通英、俄两种外语,在逆境中他翻译了大量的外国诗歌,那些或雄浑或优雅或悲凉或感伤的诗句来自普希金、布莱克、拜伦、雪莱和济慈。关于查先生译作在中国文坛的分量,我在此引用两位名人的评语:

“ 查良铮所译的《唐璜》是中国译诗走向成年的标志之一。 ” 这个评价来自于著名翻译家、文学评论家、诗人卞之琳。

“ 查先生有杰出的文学素质和自尊,他留下了黄钟大吕似的文字。他的作品是比鞭子还有力量的鞭策。 ” 这句赞美来自于向来骄傲自负的王小波。

时至今日,当我诵读查先生所译的普希金名作《青铜骑士》的时候,仍然震撼于其所呈现的浑厚流畅、大气深沉。

我爱你,彼得兴建的城,

我爱你严肃整齐的面容,

涅瓦河的水流多么庄严,

大理石铺在它的两岸;

我爱你铁栏杆的花纹,

你沉思的没有月光的夜晚,

那透明而又闪耀的幽暗。

1975 年,查良铮恢复了诗歌创作,他心中积压已久的热情如旭日般喷薄而出,连续写就近三十首诗。不幸的是,留给他的时间太少了。 1977 年 2 月 26 日,查先生因心脏病突发去世,得年 59 岁。

查先生的妻子是他在芝加哥大学的同学周与良。她在芝加哥大学获得植物病理学和哲学双博士学位,后来成为南开大学微生物学科的主要创建人。查先生夫妇一生和睦,育有二子二女。

萧 珊

萧珊原名陈蕴珍,生于 1917 年,在中学时热衷于戏剧表演。中学毕业后,她以优异的成绩考入西南联合大学外文系。萧珊曾先后担任《上海文学》、《收获》等杂志的编辑,并进行了一些文学翻译工作。她所译的屠格涅夫作品《初恋》被赞誉 “ 文笔清丽 ” 。

萧珊于 1936 年认识了巴金,两人在恋爱八年后结婚,琴瑟和鸣,感情甚笃。文革中,巴金被残酷迫害。作为巴金的妻子,萧珊也无法幸免。在各种批斗的折磨下,萧珊的身体健康严重受损。她于 1972 年被确诊患上直肠癌,很快就离开了人世,年仅 55 岁。

萧珊去世后,巴金极为痛苦,先后写了数篇纪念文章,并把萧珊的骨灰盒安放在床头,陪伴自己度过了余生的几十年岁月。

萧珊确实是一个令人敬重和怀念的人。对丈夫,她尽情;对子女,她尽责;对工作,她尽职;而对于查良铮这样的朋友,她尽了义。

友 谊

查良铮与萧珊何时初次见面、如何结下友谊,我都无法查到,但我相信他们结缘于西南联大。汪曾祺的散文中曾提及 “ 同学陈蕴珍 ” ,因此我推断萧珊也是于 1939 年入学。距离查良铮在 1942 年参军,他们有两年多的时间共同停留在西南联大这个坐标。在这所大学里,很可能有一些对诗歌和外语感兴趣的年轻人经常聚在一起谈诗论文,而查良铮和萧珊都是其中之一。

有据可查的是,查良铮在去美国之前,已经与萧珊、巴金关系甚密。晚年的查良铮这样回忆:回想起在上海李家的生活,我在一九四八年有一季是座中的常客。那时屋中很不讲究,可是由于有人们的青春,便觉得充满生命和快乐。

查良铮在 1952 年回国后,开始翻译一些文学作品。他把很多译作交给了巴金的平明出版社,于是和身为编辑的萧珊有了大量接触。无论是有关译文、插图还是进度计划,两个老朋友都不厌其烦地进行了详细的讨论。对于当时在生活中饱受怀疑和排挤的查良铮来说,这种敞开胸怀的交流殊为愉快、无比珍贵。他在给萧珊的信中这样写道: “ 我的好朋友,你知道不知道,现在唯一和我通信的人,在这世界上,只有你一个人。我觉得我们有一种共感、心的互通。有些过去的朋友,好像在这条线上切断了。 ”

这段话非常令人心酸,一个中年人的落寞、一个诗人的伤感、一个故交对友谊的珍视,全都跃然纸上。查良铮拥有过人的才华和细腻的情感,被孤立的现实令他内心无比苦闷。这个痛苦的时候,所幸还有萧珊依然毫无芥蒂地待他如初,如同细雨的歌吟安慰着他那颗干涩的心。查良铮虽然身陷精神孤岛,但他知道在遥远的地方,仍有一个认真地读他每封信并以同样的真诚回复他的朋友。

查良铮是一个心思单纯的人,不善俗务,他大概不会知道萧珊付出了怎样的努力去维护他们的友情。

在政治挂帅的年代,查良铮的人生经历注定了他将走向悲剧之路,而与他并肩同行的人也必受牵连,因此大多数人选择明哲保身,切断了与他的联系。由于萧珊和查良铮过从甚密且一再帮他出书,上海作协的副主席靳以嘱咐他们的朋友杨苡(《呼啸山庄》的译者)转告萧珊,以后要与查良铮保持距离。萧珊拒不接受规劝,反而和杨苡争执了起来,并坚称查良铮是一个 “ 绝顶聪明、勤奋用功、希望做点儿事的诗人 ” 。不仅如此,随后萧珊竟然直接去找靳以,指责他的多虑。所有的当事人都辞世之后,杨苡详细地记述了这件事的经过并发表于《文汇读书周报》。

这篇文章让我感慨万千。当老同学带着领导的授意来和自己约谈时,萧珊的做法非常出人意料。她并不需要出卖查良铮,比如交出他抱怨政治活动的信件或提供交流中的一些敏感言论,她只需悄悄地疏远他就可以换得自己的平安和领导的满意。但她没有这样做,而是坚定地选择了一条遍布暗礁的航线 —— 冒着风险去为他争取公道。

查良铮从前对萧珊并无恩情,将来也无法给她带来利益,我相信萧珊的所作所为单纯出于两个字 —— 友谊。这是怎样的一份沉甸甸的情谊!当几乎所有人都把查良铮视为特务、历史反革命的时候,在萧珊眼中,他仍然是 “ 绝顶聪明、勤奋用功的诗人 ” ,而且她奔走呼号,祈望能让更多人抛弃对他的歧见。只有真正知善恶、重感情的人才能逆着潮流做出这样的选择,虽千万人,吾往矣。

萧珊在文学上的造诣和成就远远无法与查良铮比肩,但她端方正直的品行对得起查良铮给予她的信任,配得上他们之间的友情。萧珊的心灵纯净美好,散发着清冽的芬芳,给身处困境的朋友带去了最宝贵的慰藉。遗憾的是,不久之后巴金夫妇也成为打击对象,萧珊和查良铮的联系被迫中断了。直到 1971 年,他们才得以恢复通信,双方都不胜唏嘘。萧珊在确诊患上肠癌后,还在尽力为查良铮搜寻参考书籍。而仅仅几个月后,她就离开了人世。

查良铮在给友人的信中这样写道: “ 蕴珍的去世给我留下不可弥补的损失。究竟每个人的终生好友是不多的,死一个,便少一个,终究使自己变成一个谜,没有人能了解你。我感到少了这样一个友人,便是死了自己的一部分。 ”

不是每个人都有这样的幸运,可以在漫漫长路上遇见灵魂知己,能够于茫茫人海中寻到精神彼岸。由于共同的经历或兴趣或气质,两人拥有相同的思想和感触。在这样的朋友面前,一个人可以尽情地谈论和诉说,而无论怎样细微的感受,对方都懂得。当一个这样的朋友走出了自己的世界,同时逝去的是生命的一角。

几年后,查良铮写下了本文开篇所摘抄的那首诗。当一个知心的朋友远去,她带走了温煦的阳光和会心的微笑,人生的一扇门就此永远地关闭。这首哀伤的诗有一个平凡又深刻的题目 —— 《友谊》。

异性之间是可以存在这样一种情感的,它与男欢女爱无关,更与权利金钱无涉,只是纯粹的一份理解、一份欣赏、一份信任、一份关怀。这种友谊明净醇厚,它与亲情、爱情以及同性之间的友情一道,静静地温润着原本苍凉的岁月。

蓬莱阁 发表评论于

2021-08-11 21:39:26

为这篇博文做一个增补。

蓬莱阁 发表评论于

2021-05-20 20:14:37

回复 '云霞姐姐' 的评论 : 谢谢云霞姐姐美言!你的网名好亲切。

云霞姐姐 发表评论于

2021-05-20 10:04:04

顺着西西的指引,来到阁阁家,非常认同:”异性之间可以存在这样一种情感”。我个人认为,异性之间,只有修养到一定程度,才会有。人与人之间的相吸与取舍:一种是物质上的;一种是精神上的。所以因人而异。

蓬莱阁 发表评论于

2021-02-10 06:12:21

回复 '鸟鸣嘤嘤' 的评论 : 基本同意你的观点,除了最后一句。举世混浊,仍有人清;众人皆醉,亦有人醒。

鸟鸣嘤嘤 发表评论于

2021-02-10 00:48:34

“异性之间是否存在纯粹的友谊?”,这是个很好的问题。我以为,在两位志趣相投,品行端正的男女之间,有可能存在。但如今世风日下,很难了......

迪儿 发表评论于

2021-01-22 18:42:33

阁阁,请查悄悄话。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-17 18:09:49

回复 '石牛' 的评论 : 看到一景和我的默契,你羡慕了不是?赶紧把保险箱里的存货取出来用用吧。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-17 18:08:43

回复 '一步一景' 的评论 : 很好,咱俩继续保持步调一致。

石牛 发表评论于

2021-01-17 11:33:56

回复 '一步一景' 的评论 : 哈哈哈怪不得格格有恃无恐,原来有两片同情心面包哈哈哈好,有心就好。

一步一景 发表评论于

2021-01-17 06:18:19

回复 '蓬莱阁' 的评论 :

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-16 06:43:03

回复 '石牛' 的评论 : 你这是怎么混的?不仅没有异性友谊,竟然连同性友谊也被锁进了保险箱。

石牛 发表评论于

2021-01-15 21:11:29

回复 '蓬莱阁' 的评论 : “只是纯粹的一份理解、一份欣赏、一份信任、一份关怀。这种友谊明净醇厚,”

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-15 16:53:53

回复 '一步一景' 的评论 : 亲爱滴小冒,周末同乐!

一步一景 发表评论于

2021-01-15 09:32:32

回复 '蓬莱阁' 的评论 :

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-13 18:34:56

回复 'mikecwu' 的评论 : 谢谢留言,但是这篇文章所提供的事实已经证明了你的观点过于狭隘。

mikecwu 发表评论于

2021-01-13 11:57:58

可以,下面两种可能:

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-13 06:43:33

回复 'spot321' 的评论 : 点点好!绝对因人而异,Jeff Bezos和Lauren Sanchez原本也只是异性朋友。^_^

spot321 发表评论于

2021-01-12 20:06:26

因人而异吧。不太好把握。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-12 19:08:13

回复 '舒啸' 的评论 : 我认同舒兄的判断。丁玲后来被下放甚至身陷囹圄之时,思及对故友的冷漠,或许会心生悔意。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-12 19:05:16

回复 '花似鹿葱' 的评论 : 鹿葱好!

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-12 19:04:14

回复 '迪儿' 的评论 : 迪儿谬赞了。你的文章文笔流畅、脉络清晰,也很是让我受益。

舒啸 发表评论于

2021-01-12 14:55:02

回复 '蓬莱阁' 的评论 : 蓬莱阁回复中所述丁-沈之事同样大有现实意义。当时丁玲或许还充溢了真理正义在手的凛然坚定。

花似鹿葱 发表评论于

2021-01-12 11:16:00

君子之爱,发乎情止于礼

迪儿 发表评论于

2021-01-12 11:13:45

阁阁是真正的文字爱好者,对我这种浅尝则止的人来说,能够读到你经过钻研,去粗取精的概括,太有收益了。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-12 10:34:14

回复 'xiaxi' 的评论 : 查先生几乎翻译了普希金的全部作品,而且很多读者也认为他是翻译普希金诗歌的最好译者。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-12 10:32:18

回复 '明海蓝天' 的评论 : 是的,文中的二人之间既有共同经历,又有共同兴趣,想必在思想和见解上也存在很多共同点。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-12 10:30:28

回复 '淡淡的日子' 的评论 : 你说的这种关系似乎和友谊无关啊。友谊只存在于朋友之间,而朋友则意味着志同道合。我们和绝大多数男同事、男邻居根本不是朋友,而只是同事或邻居而已。^_^

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-12 10:26:57

回复 'Denxilu' 的评论 : 谢谢留评。我认同你的看法。

xiaxi 发表评论于

2021-01-12 09:46:53

难得又可贵的友谊。

明海蓝天 发表评论于

2021-01-12 08:16:36

当然有了,觉得文章中的俩个人就是这样的。志向一致、兴趣相投、共同经历特别是磨难都能建立友谊。

淡淡的日子 发表评论于

2021-01-12 07:57:15

男女之间当然会有纯友谊,互相没有吸引力却必须交往的男女关系就是纯友谊。:-)说实话,我认为这样的纯友谊是一种很无趣的关系。那些需要压抑内心感受的男女关系都不是友谊,无论世人怎么评说。

Denxilu 发表评论于

2021-01-12 07:38:17

只要两人品德高尚,友谊必定存在,长久且坚定

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-12 06:43:58

回复 '暖冬cool夏' 的评论 : 暖冬好!比起我下面所提的沈从文和丁玲之间的恩怨纠葛,查先生有一个萧珊这样的真朋友殊为难得。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-12 06:41:17

回复 'freemanli01' 的评论 : 巴金写有多篇怀念萧珊的文章,其中之一的题目就是《一双美丽的眼睛》。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-12 06:34:59

回复 'sandstone2' 的评论 : 谢谢留言。文革中大多数知识分子的境遇都很悲惨。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-12 06:34:15

回复 '无法弄' 的评论 : 是的,非常可贵。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-12 06:33:15

回复 '南山松' 的评论 : 松松好!查良铮与萧珊之间的友情很令人动容。

暖冬cool夏 发表评论于

2021-01-11 21:29:27

阁阁写得真好啊,尤其后半部字字珠玑,让人感动你的感动。对于查良铮来说,有萧珊这样的红颜知己,懂他。欣赏他,为他不平,为他奔走,夫复何求啊。阁阁新周快乐!

freemanli01 发表评论于

2021-01-11 20:52:11

回复 '蓬莱阁' 的评论 :

sandstone2 发表评论于

2021-01-11 19:32:54

查良铮和萧珊的友谊令人感动,但他们的艰难遭遇更让所有有良知的人悲恸和愤怒,有无数像他们一样的知识分子被迫害致死。 支持博主的言论: ”我是浑不在意首页、点击率这些东西的。网络世界,每个人写自己喜欢写的,看自己喜欢看的,大家开心就好。“ 但现在还有人混淆是非,以冲上首页、点击率等等制造“热门”的假象,以达到带有任务的目的,可笑之至!

无法弄 发表评论于

2021-01-11 19:07:01

难能可贵!

南山松 发表评论于

2021-01-11 18:02:37

逆境时的支持与维护尤为可贵,此时的友情最为真挚,也最为珍贵。谢谢阁阁的好分享,问好!

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-11 17:37:35

回复 'freemanli01' 的评论 : 自由人好!

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-11 17:31:38

回复 '黑贝王妃' 的评论 : 王妃说得很对。爱情必然伴随着责任和义务,而友情要单纯得多,所以维系起来会更容易些。

freemanli01 发表评论于

2021-01-11 17:11:01

“查良铮所译的《唐璜》是中国译诗走向成年的标志之一。”

黑贝王妃 发表评论于

2021-01-11 16:36:28

相信可以有这样的友情,很多是挣扎过的,最后找到一个舒服的点保持友谊。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-11 15:33:00

回复 'GoBucks!' 的评论 : 谢谢鼓励。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-11 14:56:09

回复 'BeijingGirl1' 的评论 : 京妞好!

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-11 14:45:22

回复 'iced91030' 的评论 : 我不是鉴定师,无法回答你的问题。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-11 14:44:53

回复 '晓青' 的评论 : 晓青好!

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-11 14:40:32

回复 '我生活着' 的评论 : 欢迎生活!

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-11 14:39:00

回复 '觉晓' 的评论 : 小小好!

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-11 14:37:22

回复 'westshore' 的评论 : 谢谢你的分享,尤其还是“基于现实经历”的分享。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-11 14:33:07

回复 '菲儿天地' 的评论 : 谢谢菲儿!我感到非常意外。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-11 14:32:32

回复 'ARooibosTea' 的评论 : 谢谢茶儿鼓励!干一杯香槟吧!

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-11 14:31:52

进城一看,吓了一激灵,还以为我眼花了。

BeijingGirl1 发表评论于

2021-01-11 14:13:01

和阁阁的相识, 是从一年多以前我开始写博始, 你一直的留言。 觉得我们的思想, 甚至生活习惯都有很多相同的东西。 希望相识和相知不被什么狗屁网红的想法污染。 前些时你的关于“需要辛苦维持的关系,都是错的关系“, 我也很赞同。 哈哈, 多吃黑巧克力!

Redcheetah 发表评论于

2021-01-11 14:06:25

non

BeijingGirl1 发表评论于

2021-01-11 14:03:48

只有真正超越世俗的人, 心灵之间的理解和碰撞才能越过两性吧。 就像真正 只 是为了“文学”和“艺术”的人, 或者真是为了自己想记录的东西才会写博的人, 才不会在意和关注什么“首页、点击率”, 整天挂嘴上的人, 不过是在意。

GoBucks! 发表评论于

2021-01-11 12:34:36

写得不错。但是似乎也只是工作关系,萧是编辑,查是作者。聪明有创造性的人朋友自然少,但人家并不是想象中的孤独。一般人对这些人不能理解,产生不了共鸣。

iced91030 发表评论于

2021-01-11 11:58:21

gay男加直女,算吗?

晓青 发表评论于

2021-01-11 11:49:24

这种纯洁有人行,多数人估计不行,最好别试,否则倒霉的是自己:)

我生活着 发表评论于

2021-01-11 11:31:58

谢谢阁阁的分享!我相信异性之间纯洁的友谊,特别是那个时代的文人。异性之间的交往,有时思想可以共鸣,但性不一定相吸引,或者是道德约束的障碍。这种感情挺美好的,我体验过。

觉晓 发表评论于

2021-01-11 11:13:43

另外,中学生萧珊是给巴金写信。

觉晓 发表评论于

2021-01-11 11:07:45

阁阁。不得不冒出来赞你这篇。萧珊,是上海爱国女校毕业,浙江宁波人,这点,和穆旦是有共同浙江籍,比起四川人巴金。记得四年前,读《南渡北归》时,我还抄过书里穆旦写的诗,特别是他是走去西南联大的,当时有闻一多等师生从长沙出发,至昆明。

westshore 发表评论于

2021-01-11 08:55:45

基本不可能。

菲儿天地 发表评论于

2021-01-11 08:53:09

回复 'ARooibosTea' 的评论 : +1哈哈哈,恭喜阁阁,好文上首页了!

ARooibosTea 发表评论于

2021-01-11 07:34:54

回复 '蓬莱阁' 的评论 : “ 对于其它博文,我是浑不在意首页、点击率这些东西的。”

ARooibosTea 发表评论于

2021-01-11 07:27:01

好文!不仅文笔清澈,文章结构首尾呼应,铺设漂亮。茶儿学习了。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-10 18:55:26

回复 'cxyz' 的评论 : 对于其它博文,我是浑不在意首页、点击率这些东西的。网络世界,每个人写自己喜欢写的,看自己喜欢看的,大家开心就好。唯有这一篇,我倒真是希望它上首页的,因为我愿意让更多的人了解才华横溢、学贯中西、赤心报国、一生坎坷的查良铮先生。但转念一想,查先生生前尚且不计安危荣辱,又岂会在意身后名呢?

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-10 18:45:21

回复 '舒啸' 的评论 : 舒兄过誉了。

cxyz 发表评论于

2021-01-10 13:56:44

回复 '蓬莱阁' 的评论 : 是 这篇比较郑重其事 :)

舒啸 发表评论于

2021-01-10 11:18:52

又一篇读罢感叹不已的文章。既要感叹文中主人公们感人至深的风华风范,也感叹为文者的心气之正与才气之盛。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-09 16:23:53

回复 '芋头_2020' 的评论 : 同感。择友以人品、志趣为重,性别倒在其次。当然,异性朋友相处一定要设定一些禁区,不可能像同性密友一样无话不谈。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-09 16:15:06

回复 '一步一景' 的评论 : 小冒呀,你对我的评估过于乐观,对友谊的评估似乎又过于悲观。

一步一景 发表评论于

2021-01-09 15:35:29

布莱克侧重于操守,叶芝侧重于爱情,而查良铮则侧重于友情。下一个会是谁?

芋头_2020 发表评论于

2021-01-09 15:12:20

赞阁阁的又一篇力作!惺惺相惜,高山仰止的男女友情一定是存在的!

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-09 11:03:14

回复 'cxyz' 的评论 : 风格有变化?小c是认为这篇的基调比较严肃吧?^_^

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-09 10:10:02

回复 'qun0' 的评论 : 群兄好!

qun0 发表评论于

2021-01-09 09:08:57

欣赏了格格的这篇介绍两位诗人的博文。明白格格的这篇博文是讲述查良铮和萧珊两个异性才男才女之间的纯友谊。你这篇的题目”异性之间是否存在纯粹的友谊?“很抓眼球啊。纯友谊肯定是存在的,但现实中可能比较少吧。

cxyz 发表评论于

2021-01-09 09:00:57

回复 '蓬莱阁' 的评论 : 眼睛明亮澄澈,一看就是内心纯净之人。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-09 07:30:55

回复 '我胖我的' 的评论 : 哈哈,胖胖也对王小波那篇文章印象深刻。翻译的水准完全应了这句老话:不怕不识货,就怕货比货。原文是不变的,谁译得更准确、更优美、更传神,一比便知。

蓬莱阁 发表评论于

2021-01-09 07:25:49

回复 '菲儿天地' 的评论 : 菲儿好!我选取的某些题材不会有太多人感兴趣,但满足了我自己的抒发愿望,这就够了。

我胖我的 发表评论于

2021-01-09 06:55:48

何为“纯粹”是问题关键。我觉得存在异性彼此吸引的友谊也是纯粹的,总不能要求这样的朋友都把对方当成genderless。我还记得王小波那篇文章里和查先生的译文相对比的那个版本,王说那是二人转的调调儿,好像开篇一句就是(记不大清了)“我爱你大城的营造”,哈哈,笑死我了。大不敬地小声说一句,良铮先生面容清秀温婉,好像可以直接当琼瑶剧男主哈。

菲儿天地 发表评论于

2021-01-09 05:47:30

沙发,乍一看名字,以为是讲金庸,原来一个朋友就是金庸的哥,哈哈。