美国学者发现:印第安人或是殷商后裔

2016年02月27日 04:46:21 来源: 光明日报

一名来自美国伊利诺伊州的化学家、业余的铭文研究者鲁斯坎普,不久前在美国亚利桑那州、加州、新墨西哥州、俄克拉荷马州、犹他州和内华达州的岩壁上发现了84处殷商甲骨文或中国象形文字遗迹。在他的发现中,一段镌刻在亚利桑那州岩壁的古铭文传递了这样的信息:我们离开已经十年了;前往太阳之屋的旅程已经完成,该宣布回归了;我们一起完成了旅程。鲁斯坎普认为,这些美洲印第安人遗留的甲骨文可以追溯至公元前1300年,比哥伦布发现美洲大陆早了2800年。因此,他称美洲印第安人是中国殷商后裔。虽然不少业界人士批驳称,鲁斯坎普的发现缺乏考古依据作为支撑,但也有相当一部分学者认为,这一有趣的发现或将改写美洲印第安人的历史。

美国岩壁铭文的殷商痕迹

鲁斯坎普是在新墨西哥州阿尔布开克市的岩壁画国家纪念碑首次发现岩壁甲骨文遗迹的,这座国家历史遗迹国家纪念碑始建于1990年,它集中了大量上古时代普韦布洛印第安人的岩石雕刻遗迹,大约有24000幅大大小小的岩石雕刻,以人类、动物、标识符号等图案为主,也有一些更为复杂的图案。这些图案除了上古印第安人的手迹外,还有少部分是早期欧洲移民的遗留。

鲁斯坎普称在阿尔布开克市发现的岩壁画(下图)是中国商代末期使用的甲骨文,而这些甲骨文记载了进行宗教仪式的祭祀品,他推断这些祭祀品是献祭给殷商第三代王,音译为“大家”的。但是,据中国史料记载,商朝第三代王是商哀王外丙,姓子名胜,与“大家”相去甚远。鲁斯坎普还称,新墨西哥州部分岩壁画已经被证实是殷商甲骨文,不仅文字是甲骨文,其书写方式也效仿了中国古代从右向左的书写习惯。包括壁画上展现的祭祀品“狗”也是符合商周时期祭祀风格。

新墨西哥州的发现只是其一,鲁斯坎普还称,在亚利桑那州化石森林国家公园发现了公元前500年左右的中国象形文字“象”,这表明亚洲探险者在那时已经散布美国了。同时,他在内华达州的拉夫林峡谷也发现了公元前1300年左右的中国象形文字,此外,他还在加州一个小湖岸边发现了中国象形文字“五”和“船”。鲁斯坎普表示,他的多数发现已经被专家证实为中国上古时期的象形文字。他还强调说,这些被发现的中国象形文字不是赝品,因为从文字风格看与中国上古时代的手迹类似。这一发现证实了中国人早在2500年前就与当地印第安人展开了良性互动。

DNA揭秘美洲印第安人源起亚洲

当然,鲁斯坎普并不是“中国人发现美洲大陆”论点的第一人,美国前海军上尉盖文·孟席斯曾称,早在1421年,即比哥伦布发现美洲大陆早70年,中国船队已经驶抵北美洲。鲁斯坎普的理论被一些研究者所接纳并发展,比如美国史密森学会的丹尼斯·斯坦福博士就认为,在冰河世纪,一批亚洲人迁徙到北美。

2014年,美国“历史频道”网站曾报道,美洲克洛维斯文化时期的婴儿遗骸的DNA与亚洲古人种DNA更类似。报道说,1968年,美国考古学家们在西蒙大拿州发现了冰河时期克洛维斯文化的一具幼婴骨骸,经过DAN鉴别,证实了克洛维斯人是现今北美印第安人的直系祖先,也与中美洲和南美洲原住民有亲缘关系。

随后国际研究队伍把克洛维斯人DNA与全球主要古人种基因进行对比,包括在西伯利亚发现的距今24000年的人骸骨、在西班牙发现的距今7000年的人骸骨和格陵兰岛发现的距今4000年的人骸骨。研究结果表明,克洛维斯人的DNA更接近于西伯利亚发现的古人种基因。这一新发现再次表明,在距今15000年前的冰河时代,可能有一批亚洲人从西伯利亚穿越白令海陆桥抵达北美洲。

奥尔梅克文明和《山海经》的猜想

奥尔梅克文明(Olmec)是已知的最古老的美洲文明之一。它存在和繁盛于公元前1200年到公元前400年的中美洲(现在的墨西哥中南部)。奥尔梅克文明的许多特征,如玉器雕琢,羽蛇神崇拜等也是后来中美洲各文明的共同元素。大多数学者认为奥尔梅克文明是玛雅、萨波特克、提奥提华坎等文明的母体。一些学者提出假说“殷人东渡美洲论”解释奥尔梅克文明突然出现以及奥尔梅克艺术风格和中国殷商时代艺术相像的现象。

据资料显示,最早提出“殷人东渡美洲”设想的是19世纪英国翻译家梅德赫斯特。他指出,周武王伐商纣王时可能发生殷人渡海逃亡,途中遇到暴风,被吹到美洲。美国学者迈克尔·寇在1968年出版的《美洲的第一个文明》中提出奥尔梅克文明在历史上出现的时间,接近中国古代文献中记载的大风暴发生时间,奥尔梅克文明可能来自殷商。其间,有媒体报道,美国中央俄克拉荷马州立大学的华人教授许辉撰写了《奥尔梅克文明的起源》一书,他认为美洲文明之母“奥尔梅克文明”是源于中国的殷商文明,因此,他在奥尔梅克文明的遗迹中共寻找到200多个玉圭,带着其中的146个字模,先后两次前往中国请教中国古文字专家,鉴定结果是这些文字属于先秦古文字。

还有媒体报道,一位名为亨丽埃特·墨茨的美国女士用自己的双脚考证了中国上古奇书《山海经·东山经》的奇妙之处:她根据《东山经》的描述按图索骥,于是她在中国大海之东、日出之处的北美开始丈量勘测,经过几次失败,她一英里一英里地按照《东山经》上记录的山系走向,河流源头和流向,山与山间的距离考察,结果查验出美国中部和西部的落基山脉、内华达山脉、喀斯喀特山脉、海岸山脉的太平洋沿岸,与《东山经》记载的四条山系走向,河流走向,动植物,山与山的距离完全吻合。墨茨的勘测为北美印第安文明与中国文明间的紧密联系提供了佐证。

另外,还有一些媒体报道称,在印第安人的语言中,很多发音都和中国话类似,比如印第安人你、我、他的发音与中国古语“宁”“内”“伊”非常相近。还有一些当地印第安人自称来自中国,而且是“殷人”。他们称这是祖上口耳相传下来的。同时,大量的出土文物也证明了美洲大陆曾经有过中国物品,这些出土物品中发现了类似甲骨文、金文的字符。有媒体称,1953年,美国考古学家在墨西哥奥尔梅克遗址的祭祀中心发现了16尊雕像和6片玉圭,玉圭上刻有文字,我国历史学家王大有认为是殷商文字,并破译解读出来,是殷人祖先的名字:蚩尤、少昊、帝喾等。

(本报驻华盛顿记者 王传军)

8500年前古印第安人,在現代引起了什麼爭議呢?

寒波 ?2016/02/01

寒波 ?2016/02/01

20 世紀初的 Jivaro 原住民。圖/U.S. Bureau of American Ethnology on Wikimedia Commons(Public Domain)

歐洲市場帶來的商業利益,造成其他人跟風仿製,材料不僅來自不同人種的死屍,也常使用樹懶或猴子的頭。同時,Jivaro 族的美洲原住民,本來就會製作樹懶 tsantsa,補償成功殺敵卻沒獵到人頭的勇士,或是當作男童的成年賀禮。因此,目前推估各家博物館和私人蒐藏的 tsantsa,八成均為贗品,不是真的美洲原住民人頭。1990 年代,已經有科學家以製作工法辨識真偽,揪出許多假貨,然而可靠的程度還是不如基因檢測。[1]

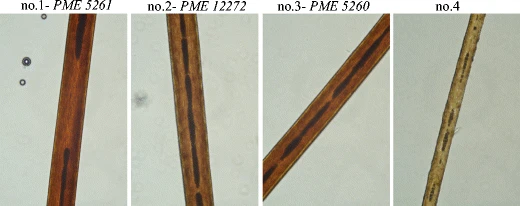

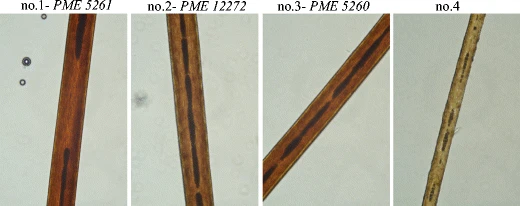

波蘭國家民族誌博物館的 1 至 3 號;亞捷隆大學的 4 號 tsantsa。圖/參考資料 1,Figure 1(CC BY 4.0)

由左至右,為 1 到 4 號放大 40 倍的頭髮樣本。圖/參考資料 1,Figure 2(CC BY 4.0)

由左至右,為 1 到 4 號放大 40 倍的頭髮樣本。圖/參考資料 1,Figure 2(CC BY 4.0)

這些頭髮的髮根也許不好拔,或者在當初的製作過程中,早已被高溫破壞,所以在顯微鏡下怎麼也看不到。不過中央的髓質佔髮幹不到 1/3 的寬度,又斷斷續續,組織結構與人類頭髮吻合。皮膚樣本的染色體,也證實 4 顆 tsantsa 都屬於人類。[1]從齒釉蛋白基因(amelogenin gene)在 X 與 Y 染色體上的差異,則可知 2 號為女性,其餘皆是男性。[1, 3]1 和 3 號為南美洲厄瓜多的原住民,而且有一樣的 Y 染色體 DNA 單倍型類群 Q1a2-M3,意味著能追溯至共同的男性祖先。相較之下,2 號缺乏明確結論。至於 4 號,也就是據說為仿製成品的那顆,屬於具有 Y 染色體 DNA 單倍型類群 I2 的東南歐洲血統,與美洲原住民無關。[1]

參考資料

鲁斯坎普是在新墨西哥州阿尔布开克市的岩壁画国家纪念碑首次发现岩壁甲骨文遗迹的,这座国家历史遗迹国家纪念碑始建于1990年,它集中了大量上古时代普韦布洛印第安人的岩石雕刻遗迹,大约有24000幅大大小小的岩石雕刻,以人类、动物、标识符号等图案为主,也有一些更为复杂的图案。这些图案除了上古印第安人的手迹外,还有少部分是早期欧洲移民的遗留。

鲁斯坎普称在阿尔布开克市发现的岩壁画(下图)是中国商代末期使用的甲骨文,而这些甲骨文记载了进行宗教仪式的祭祀品,他推断这些祭祀品是献祭给殷商第三代王,音译为“大家”的。但是,据中国史料记载,商朝第三代王是商哀王外丙,姓子名胜,与“大家”相去甚远。鲁斯坎普还称,新墨西哥州部分岩壁画已经被证实是殷商甲骨文,不仅文字是甲骨文,其书写方式也效仿了中国古代从右向左的书写习惯。包括壁画上展现的祭祀品“狗”也是符合商周时期祭祀风格。

新墨西哥州的发现只是其一,鲁斯坎普还称,在亚利桑那州化石森林国家公园发现了公元前500年左右的中国象形文字“象”,这表明亚洲探险者在那时已经散布美国了。同时,他在内华达州的拉夫林峡谷也发现了公元前1300年左右的中国象形文字,此外,他还在加州一个小湖岸边发现了中国象形文字“五”和“船”。鲁斯坎普表示,他的多数发现已经被专家证实为中国上古时期的象形文字。他还强调说,这些被发现的中国象形文字不是赝品,因为从文字风格看与中国上古时代的手迹类似。这一发现证实了中国人早在2500年前就与当地印第安人展开了良性互动。

DNA揭秘美洲印第安人源起亚洲

当然,鲁斯坎普并不是“中国人发现美洲大陆”论点的第一人,美国前海军上尉盖文·孟席斯曾称,早在1421年,即比哥伦布发现美洲大陆早70年,中国船队已经驶抵北美洲。鲁斯坎普的理论被一些研究者所接纳并发展,比如美国史密森学会的丹尼斯·斯坦福博士就认为,在冰河世纪,一批亚洲人迁徙到北美。

2014年,美国“历史频道”网站曾报道,美洲克洛维斯文化时期的婴儿遗骸的DNA与亚洲古人种DNA更类似。报道说,1968年,美国考古学家们在西蒙大拿州发现了冰河时期克洛维斯文化的一具幼婴骨骸,经过DAN鉴别,证实了克洛维斯人是现今北美印第安人的直系祖先,也与中美洲和南美洲原住民有亲缘关系。

随后国际研究队伍把克洛维斯人DNA与全球主要古人种基因进行对比,包括在西伯利亚发现的距今24000年的人骸骨、在西班牙发现的距今7000年的人骸骨和格陵兰岛发现的距今4000年的人骸骨。研究结果表明,克洛维斯人的DNA更接近于西伯利亚发现的古人种基因。这一新发现再次表明,在距今15000年前的冰河时代,可能有一批亚洲人从西伯利亚穿越白令海陆桥抵达北美洲。

奥尔梅克文明和《山海经》的猜想

奥尔梅克文明(Olmec)是已知的最古老的美洲文明之一。它存在和繁盛于公元前1200年到公元前400年的中美洲(现在的墨西哥中南部)。奥尔梅克文明的许多特征,如玉器雕琢,羽蛇神崇拜等也是后来中美洲各文明的共同元素。大多数学者认为奥尔梅克文明是玛雅、萨波特克、提奥提华坎等文明的母体。一些学者提出假说“殷人东渡美洲论”解释奥尔梅克文明突然出现以及奥尔梅克艺术风格和中国殷商时代艺术相像的现象。

据资料显示,最早提出“殷人东渡美洲”设想的是19世纪英国翻译家梅德赫斯特。他指出,周武王伐商纣王时可能发生殷人渡海逃亡,途中遇到暴风,被吹到美洲。美国学者迈克尔·寇在1968年出版的《美洲的第一个文明》中提出奥尔梅克文明在历史上出现的时间,接近中国古代文献中记载的大风暴发生时间,奥尔梅克文明可能来自殷商。其间,有媒体报道,美国中央俄克拉荷马州立大学的华人教授许辉撰写了《奥尔梅克文明的起源》一书,他认为美洲文明之母“奥尔梅克文明”是源于中国的殷商文明,因此,他在奥尔梅克文明的遗迹中共寻找到200多个玉圭,带着其中的146个字模,先后两次前往中国请教中国古文字专家,鉴定结果是这些文字属于先秦古文字。

还有媒体报道,一位名为亨丽埃特·墨茨的美国女士用自己的双脚考证了中国上古奇书《山海经·东山经》的奇妙之处:她根据《东山经》的描述按图索骥,于是她在中国大海之东、日出之处的北美开始丈量勘测,经过几次失败,她一英里一英里地按照《东山经》上记录的山系走向,河流源头和流向,山与山间的距离考察,结果查验出美国中部和西部的落基山脉、内华达山脉、喀斯喀特山脉、海岸山脉的太平洋沿岸,与《东山经》记载的四条山系走向,河流走向,动植物,山与山的距离完全吻合。墨茨的勘测为北美印第安文明与中国文明间的紧密联系提供了佐证。

另外,还有一些媒体报道称,在印第安人的语言中,很多发音都和中国话类似,比如印第安人你、我、他的发音与中国古语“宁”“内”“伊”非常相近。还有一些当地印第安人自称来自中国,而且是“殷人”。他们称这是祖上口耳相传下来的。同时,大量的出土文物也证明了美洲大陆曾经有过中国物品,这些出土物品中发现了类似甲骨文、金文的字符。有媒体称,1953年,美国考古学家在墨西哥奥尔梅克遗址的祭祀中心发现了16尊雕像和6片玉圭,玉圭上刻有文字,我国历史学家王大有认为是殷商文字,并破译解读出来,是殷人祖先的名字:蚩尤、少昊、帝喾等。

(本报驻华盛顿记者 王传军)

8500年前古印第安人,在現代引起了什麼爭議呢?

寒波 ?2016/02/01

寒波 ?2016/02/01大多數美洲原住民的祖先本來住在西伯利亞,在冰河時期海平面較低,白令海峽還是白令陸橋時,從東北亞前進美洲,隨後分佈到整個美洲大陸,成為美洲最早的居民。早期美洲人的遺骸很少,其中8500年前的肯納威克人(Kennewick Man)相當特殊。

從時間與地點看來,肯納威克人怎樣都該是美洲原住民。型態分析卻顯示,他的頭骨不像現在的美洲原住民,反而更接近日本的阿伊努人,或是大洋洲的玻里尼西亞人。但比起型態,要知道肯納威克人的血緣來歷,DNA分析會是更可靠的工具。

非洲YRI(Yoyuba in Ibadan)、東亞CHB(Chinese Han in Beijing)、與美洲各地原住民間的遺傳關係。美洲原住民自成一群,Anzick-1接近中、南美洲,肯納威克人接近太平洋西北地區與科爾維爾。(取自ref1)

非洲YRI(Yoyuba in Ibadan)、東亞CHB(Chinese Han in Beijing)、與美洲各地原住民間的遺傳關係。美洲原住民自成一群,Anzick-1接近中、南美洲,肯納威克人接近太平洋西北地區與科爾維爾。(取自ref1)

親緣關係上,跟世界其他族群相比,整個美洲的原住民自成一群,這一群又可再細分成三大群:北美、太平洋西北地區(Pacific Northwest)、中與南美洲。太平洋西北地區這群雖然位於北美,遺傳卻比較接近中與南美洲的族群,跟東邊的北美族群差異較多。

好幾個部落主張,肯納威克人是在美國陸軍工兵隊(US Army Corps of Engineers)的土地上發現,根據「美國原住民族墓穴保護及歸返法案(Native American Graves Protection and Repatriation Act)」,印第安人有權要求歸還相關的遺物或遺骸[4]。對印第安人血淚史稍有接觸的人,必能體會這法案對他們的意義,然而對科學家來講,肯納威克人的學術價值又何其重要!

雙方對簿公堂多年,爭奪肯納威克人所有權。之前原住民方由於無法證實,與肯納威克人間確有關係而敗訴,新的遺傳學證據,無疑將提供他們繼續在法院奮鬥時,更有力的支援。

目前推論人類移民美洲的路線,與幾個早期遺址的年代。本來住在西伯利亞的美洲原住民祖先,在1到2萬多年間,亞州與美洲陸地相連之際,從西伯利亞遷徙到白令,隨後繼續南下或深入內陸,成為後來的美洲原住民。(取自這裡)

梭魯特假說本來就沒多少學者支持,而且在克洛維斯文化中,唯一的人類遺骸Anzick-1基因組定序出爐後,幾乎已宣告淘汰,畢竟Anzick-1完全看不出源自歐洲的成分。但仍有一個疑點難以解惑,就是粒線體單倍群X2a的來歷[6]。

每個人都有由母系代代傳承的粒線體,裡頭DNA自成一格,不與細胞核DNA互換,因此可以依粒線體DNA變異位置不同,定義為各種單倍群(與更細的單倍型),追蹤親戚關係。美洲原住民有五大單倍群A、B、C、D、X,前四者也出現在西伯利亞族群,然而X卻不存在西伯利亞與東亞。

X衍生出的單倍群,幾乎全出現在中東、北非、歐洲,只有X2a位於美洲;多數X2a分佈於北美東方、靠近大西洋側的五大湖區,北美西方相對少見,中、南美洲則完全沒有。在梭魯特假說的支持者看來,這簡直是歐洲與美洲在史前時代,有過跨大西洋直接交流的完美證據。

粒線體單倍群X衍生型號間的親緣關係。現在的X2a旗下分為X2a1與X2a2兩個分支,但肯納威克人的X2a,沒有任何X2a1或X2a2特有的衍生變異,因此推論是最改變最少,X2a最初始的型號。(取自ref1)目前看來狀況像是,單倍群X最早在中東出現,然後少少的人帶著它移居北亞,他們的後代跨越白令到了美洲西北。這群人累積的DNA突變,產生X2a這個支系,最後終於在北美東方繁榮昌盛;然而由於一直人數不多,沿路都沒留下多少後裔,或是某時不幸失傳,所以我們今天在北亞、東北亞、西北美這些地方,都見不太到X2a。

粒線體單倍群X衍生型號間的親緣關係。現在的X2a旗下分為X2a1與X2a2兩個分支,但肯納威克人的X2a,沒有任何X2a1或X2a2特有的衍生變異,因此推論是最改變最少,X2a最初始的型號。(取自ref1)目前看來狀況像是,單倍群X最早在中東出現,然後少少的人帶著它移居北亞,他們的後代跨越白令到了美洲西北。這群人累積的DNA突變,產生X2a這個支系,最後終於在北美東方繁榮昌盛;然而由於一直人數不多,沿路都沒留下多少後裔,或是某時不幸失傳,所以我們今天在北亞、東北亞、西北美這些地方,都見不太到X2a。

台灣沒有美國原住民族墓穴保護及歸返法案,卻不代表不存在跟美國類似的問題,相關議題值得我們深思。

古今美洲居民,腦袋不一樣

肯納威克人是成年男生,1996年在美國華盛頓州被發現。風景優美的華盛頓州也是《暮光之城》主角貝拉的家,是個有吸血鬼又有狼人的鬼地方。

從時間與地點看來,肯納威克人怎樣都該是美洲原住民。型態分析卻顯示,他的頭骨不像現在的美洲原住民,反而更接近日本的阿伊努人,或是大洋洲的玻里尼西亞人。但比起型態,要知道肯納威克人的血緣來歷,DNA分析會是更可靠的工具。

8500年前的古印第安人

肯納威克人整個基因組在2015年獲得[1],是繼2014年「Anzick-1」以來[2],第二個成功取得的美洲古代基因組,這個研究也成為去年《Science》雜誌的「年度科學突破」之一[3]。他的粒線體單倍群(haplogroup)是X2a,Y染色體單倍群是Q-M3,兩者在美洲原住民中都算常見。為什麼形態與遺傳不一致?論文推論,也許是因為族群內個體形態差異太大所致。美洲原住民族群非常大,單一個體有機會落在多數人的範圍外頭,例如北達科他州的Arikara族,頭骨形態也更接近波里尼西亞人,然而他們是貨真價實的印第安人,由此觀之,肯納威克人所屬族群的頭骨形態,實際上未必真的處於現代的美洲原住民之外。

美洲原住民的大西部遷徙史

肯納威克人提供的遺傳資訊,對釐清美洲原住民的遷徙與遺傳史很有幫助。當初美洲原住民的祖先,應該是先沿著太平洋側的海岸前進,一批人一路往前走進中、南美洲,形成後來的馬雅人等族群;另一批人改道內陸,散居北美洲,還有些人留在太平洋側這邊,成為後來的北美印第安人。 非洲YRI(Yoyuba in Ibadan)、東亞CHB(Chinese Han in Beijing)、與美洲各地原住民間的遺傳關係。美洲原住民自成一群,Anzick-1接近中、南美洲,肯納威克人接近太平洋西北地區與科爾維爾。(取自ref1)

非洲YRI(Yoyuba in Ibadan)、東亞CHB(Chinese Han in Beijing)、與美洲各地原住民間的遺傳關係。美洲原住民自成一群,Anzick-1接近中、南美洲,肯納威克人接近太平洋西北地區與科爾維爾。(取自ref1)親緣關係上,跟世界其他族群相比,整個美洲的原住民自成一群,這一群又可再細分成三大群:北美、太平洋西北地區(Pacific Northwest)、中與南美洲。太平洋西北地區這群雖然位於北美,遺傳卻比較接近中與南美洲的族群,跟東邊的北美族群差異較多。

有意思的是,地理位於北美蒙大拿州的Anzick-1,遺傳卻更接近今天中、南美的原住民,可見12600年前時,人群的位置跟現在還不同,或許仍在大風吹。肯納威克人位於北美西北方,遺傳也跟現在附近的族群最接近,例如宣稱擁有肯納威克人主權,並提供遺傳樣本參與本次研究的科爾維爾(Colville)部落。這似乎意謂,8500年前美洲原住民的分佈與現在已大致吻合。

美洲各地族群與肯納威克人(左)及Anzick-1(右)的親疏關係比較,每個圈圈代表一個族群,色調愈溫暖的,遺傳上愈接近。(取自ref1)

主權爭議,再見法院

等等,「宣稱擁有肯納威克人主權」是怎麼回事?宣稱擁有釣魚台或是南沙的主權很好理解,但死人骨頭怎麼會有人想要,莫非有什麼神奇魔力,例如隱藏了古老的狼人變身奧秘嗎?好幾個部落主張,肯納威克人是在美國陸軍工兵隊(US Army Corps of Engineers)的土地上發現,根據「美國原住民族墓穴保護及歸返法案(Native American Graves Protection and Repatriation Act)」,印第安人有權要求歸還相關的遺物或遺骸[4]。對印第安人血淚史稍有接觸的人,必能體會這法案對他們的意義,然而對科學家來講,肯納威克人的學術價值又何其重要!

雙方對簿公堂多年,爭奪肯納威克人所有權。之前原住民方由於無法證實,與肯納威克人間確有關係而敗訴,新的遺傳學證據,無疑將提供他們繼續在法院奮鬥時,更有力的支援。

全都來自西伯利亞!

新研究發表,往往幾家歡樂幾家愁。肯納威克人DNA揭曉後,印第安人開心了,但梭魯特(Solutrean)假說卻喪失一大有力證據。這假說主張距今13000年的北美克洛維斯(Clovis)文化,跟歐洲約2萬年前的梭魯特文化有關,因此部分美洲原住民的祖先並非來自西伯利亞,而是源於歐洲,跨越大西洋而來[5]。

目前推論人類移民美洲的路線,與幾個早期遺址的年代。本來住在西伯利亞的美洲原住民祖先,在1到2萬多年間,亞州與美洲陸地相連之際,從西伯利亞遷徙到白令,隨後繼續南下或深入內陸,成為後來的美洲原住民。(取自這裡)

梭魯特假說本來就沒多少學者支持,而且在克洛維斯文化中,唯一的人類遺骸Anzick-1基因組定序出爐後,幾乎已宣告淘汰,畢竟Anzick-1完全看不出源自歐洲的成分。但仍有一個疑點難以解惑,就是粒線體單倍群X2a的來歷[6]。

每個人都有由母系代代傳承的粒線體,裡頭DNA自成一格,不與細胞核DNA互換,因此可以依粒線體DNA變異位置不同,定義為各種單倍群(與更細的單倍型),追蹤親戚關係。美洲原住民有五大單倍群A、B、C、D、X,前四者也出現在西伯利亞族群,然而X卻不存在西伯利亞與東亞。

X衍生出的單倍群,幾乎全出現在中東、北非、歐洲,只有X2a位於美洲;多數X2a分佈於北美東方、靠近大西洋側的五大湖區,北美西方相對少見,中、南美洲則完全沒有。在梭魯特假說的支持者看來,這簡直是歐洲與美洲在史前時代,有過跨大西洋直接交流的完美證據。

可惜肯納威克人的粒線體單倍群,正是X2a,而且還是改變最少,X2a最初始的型號。那個時間、那個地點,那個遺傳特徵,都漂亮地補上「美洲X2a從何而來」的缺口。

粒線體單倍群X衍生型號間的親緣關係。現在的X2a旗下分為X2a1與X2a2兩個分支,但肯納威克人的X2a,沒有任何X2a1或X2a2特有的衍生變異,因此推論是最改變最少,X2a最初始的型號。(取自ref1)

粒線體單倍群X衍生型號間的親緣關係。現在的X2a旗下分為X2a1與X2a2兩個分支,但肯納威克人的X2a,沒有任何X2a1或X2a2特有的衍生變異,因此推論是最改變最少,X2a最初始的型號。(取自ref1)原住民研究的倫理議題

獲取肯納威克人的DNA後,數個學術上的謎團順利解開,歸屬官司卻也將因此重啟。與人相關的研究,永遠不可能擺脫人的羈絆,牽涉原住民時更是如此,目前許多研究美洲原住民的學者已經意識到這點,更加重視與原住民的關係,希望能創造學術研究與原住民權益上的雙贏[7]。台灣沒有美國原住民族墓穴保護及歸返法案,卻不代表不存在跟美國類似的問題,相關議題值得我們深思。

參考文獻:

- Rasmussen, M., Sikora, M., Albrechtsen, A., Korneliussen, T. S., Moreno-Mayar, J. V., Poznik, G. D., … & Jónsson, H. (2015). The ancestry and affiliations of Kennewick Man. Nature.

- Rasmussen, M., Anzick, S. L., Waters, M. R., Skoglund, P., DeGiorgio, M., Stafford Jr, T. W., … & Poznik, G. D. (2014). The genome of a Late Pleistocene human from a Clovis burial site in western Montana. Nature, 506(7487), 225-229.

- Science 選出2015 年度科學突破,得獎的是…

- Ancient American genome rekindles legal row

- Oppenheimer, S., Bradley, B., & Stanford, D. (2014). Solutrean hypothesis: genetics, the mammoth in the room. World Archaeology, 46(5), 752-774.

- Raff, J. A., & Bolnick, D. A. (2015). Does Mitochondrial Haplogroup X Indicate Ancient Trans-Atlantic Migration to the Americas? A Critical Re-Evaluation. PaleoAmerica, 1(4), 297-304.

- Ancient genome stirs ethics debate

鑑識故事系列:縮水頭顱是美洲原民或樹懶?

住在祕魯北部和厄瓜多東部的 Jivaro 原住民,傳統上會製作一種叫作 tsantsa 的人頭標本。位於波蘭華沙的國家民族誌博物館(State Ethnographic Museum),收藏了 3 顆;該國克拉科夫的亞捷隆大學(Jagiellonian University)醫學院法醫系博物館,也有 1 顆。然而,沒有人知道它們確切的來源。[1]

Tsantsa 的功能

Jivaro 原住民有 4 個語言雷同的分支:Shuar、Achuar、Aguaruna 與 Huambisa。他們的血緣和風俗相近,都會獵人頭,並加以處理保存。除了助長作物豐收,Jivaro 原住民原本製作 tsantsa 的主要目的,是將敵人的靈魂困在頭顱裡,以免他們報復自己,或是投胎轉世後傷害家人。不過,到了 19 世紀下半葉,外來的經濟誘因開始出現:Jivaro 原住民把 tsantsa 當作貨幣,跟白人收藏家以物易物。因而升高的獵殺率,甚至造成部落間關係緊張。[1]Tsantsa 的製作

敵方的男女、兒童,都可能成為 tsantsa 的材料。通常在獵完人頭,返家途中暫住的營區,進行以下製作步驟:[1]- 沿鎖骨劃 V 字,將頭取下。[1]

- 把頭浸入河水,以分離被肌肉與肌腱連結在顱骨上的皮膚。[1]

- 用刀剝下連帶頭髮的皮膚,並丟棄顱骨和眼珠。[1, 2]

- 以滾水煮髮膚,30 分鐘至 2 小時不等。重複 3 次後,掛在矛上晾乾。[1]

- 縫起嘴和眼瞼,並用棉花塞鼻孔。[1]

- 在皮囊中填入沙和卵石。[1]

- 火燻皮膚,使之變黑又硬化;或者用炭灰抹皮膚,再拿加熱過的刀燙乾嘴唇。[1]

贗品猖獗

辨識真偽

編號 1 至 3 號的 tsantsa,外型傳統,屬於波蘭國家民族誌博物館。其中 2 號源於秘魯,1 和 3 則來自厄瓜多,分別於 1934 和 1950 年購入。而亞捷隆大學的法醫系,在 19 世紀 70、80 年代,曾經嘗試仿效,所以頭髮經過修剪的 4 號,說不定是他們自製的成品。[1]儘管事隔多時,就算查出背景資料有誤,大概也不會去追究有無商業詐欺或盜屍刑責,亞捷隆大學法醫系的團隊還是認真地調查真相。 由左至右,為 1 到 4 號放大 40 倍的頭髮樣本。圖/參考資料 1,Figure 2(CC BY 4.0)

由左至右,為 1 到 4 號放大 40 倍的頭髮樣本。圖/參考資料 1,Figure 2(CC BY 4.0)這些頭髮的髮根也許不好拔,或者在當初的製作過程中,早已被高溫破壞,所以在顯微鏡下怎麼也看不到。不過中央的髓質佔髮幹不到 1/3 的寬度,又斷斷續續,組織結構與人類頭髮吻合。皮膚樣本的染色體,也證實 4 顆 tsantsa 都屬於人類。[1]從齒釉蛋白基因(amelogenin gene)在 X 與 Y 染色體上的差異,則可知 2 號為女性,其餘皆是男性。[1, 3]1 和 3 號為南美洲厄瓜多的原住民,而且有一樣的 Y 染色體 DNA 單倍型類群 Q1a2-M3,意味著能追溯至共同的男性祖先。相較之下,2 號缺乏明確結論。至於 4 號,也就是據說為仿製成品的那顆,屬於具有 Y 染色體 DNA 單倍型類群 I2 的東南歐洲血統,與美洲原住民無關。[1]

2017 年,波蘭亞捷隆大學的團隊在《國際法醫期刊》(International Journal of Legal Medicine),分享上述研究成果。他們建議辨別 tsantsa 的真偽時,不要只是分析製作方式,最好與基因檢測並用。畢竟傳統的製作技術有多種版本,而贗品也可能模仿得維妙維肖。[1]

- Piniewska D, Sanak M, Wojtas M, et al. (2017) ‘The genetic evidence for human origin of Jivaroan shrunken heads in collections from the Polish museums’. International Journal of Legal Medicine, 131, 643–650.

- ‘Shrunken heads’. Pitt Rivers Museum, University of Oxford, U.K. (Accessed on 22 SEP 2023)

- Dash HR, Rawat N, Das S. (2020) ‘Alternatives to amelogenin markers for sex determination in humans and their forensic relevance’. Molecular Biology Reports, 47, 2347–2360.

誰在馬丘比丘終老?來自印加帝國各地,還有遙遠的亞馬遜

馬丘比丘(Machu Picchu)可謂世界知名的遺跡,觀光客前仆後繼。後世外人神秘的想像下,這兒其實是印加帝國王室冬季渡假的離宮,平時有一批工作人員長住。公元 2023 年發表的論文,透過古代 DNA 分析,證實這群人來自南美洲各地。

馬丘比丘,鍵盤旅遊常見的俯視視角。圖/Eddie Kiszka/Pexels, CC BY-SA

馬丘比丘,鍵盤旅遊常見的俯視視角。圖/Eddie Kiszka/Pexels, CC BY-SA

即使是使用淡季,馬丘比丘也住著不少工作人員;從遺留至今的墓葬,可以見到他們的存在。園區由 15 世紀初開始營業,到印加帝國 16 世紀滅亡為止,此後與外界斷絕聯繫數百年,一直到 1912 年,美國調查隊再度「發現」這處世界奇觀。

馬丘比丘總共留下 107 座墓葬,174 位長眠者。這群人顯然不是印加王室,應該是歷代的服務團隊。以前有許多證據,根據不同手法與思維,支持馬丘比丘的工作員來歷很廣。例如這兒的陶器,各地風格都有。

然而,馬丘比丘的工作人員應該不是米塔制度的服役者,而是「亞納柯納(yanacona)」。他們是王室專屬的服務人員,來自帝國各地,小時候就離開家鄉,接受培育以服務王室。

印加帝國的地理格局。圖/參考資料1

印加帝國的地理格局。圖/參考資料1

分析發現,印加帝國能接觸到的地區,當地特色的血緣都能在馬丘比丘見到。唯一例外是帝國最南端,現今智利中部、阿根廷西部那一帶。這使得馬丘比丘,成為印加帝國 DNA 多樣性最高的地點。

不過遠離家鄉,服務終生的亞納柯納們,彼此間還是可以結婚生小孩的。

性別方面有細微的差異。整體而言,男生具備較多安地斯高地的血緣,女生則配備更多高地以外族群的血緣。一個因素是,有些女生來自更遠的地方,例如文化有別的亞馬遜地區。

印加帝國對亞馬遜的政治勢力不是征服關係,似乎大致上對等。有些亞馬遜的女生大概出於交流目的,來到印加帝國。至少長眠於馬丘比丘的這幾位,生前受到的待遇看來不錯。

「亞馬遜」的面積妖獸大,印加帝國最有機會接觸的,應該是距離安地斯東方不遠的區域,也就是亞馬遜的西部和西北部。不論如何,亞馬遜有自己的一套,印加帝國與其有所交流,不過始終無法將其納入統治。

馬丘比丘長眠者的鍶穩定同位素比值。圖/參考資料1

她的女兒 MP4f 則無法判斷具體地點,不過應該位於安地斯山區。兩人後來都在馬丘比丘服務,去世後長眠於此。

女兒沒有其餘地區血緣的特色,意謂女兒的爸,也配備百分之百的亞馬遜西北部 DNA,只是在馬丘比丘墓葬中看不到他。

依照歷史敘事,印加帝國始於「印加太祖」帕查庫特克(Pachacuti)擊敗昌卡人(Chanka)。印加勢力征服烏魯班巴谷以後,才有機會建設其上方的馬丘比丘。而印加太祖登基的年份為 1438 年。

然而,針對馬丘比丘遺骸的放射性碳同位素定年(碳14),指出兩人的年代或許早於 1420 年。考古學家因此懷疑,印加帝國建國的實際年代比 1438 年更早,也許早在 1420 年已經完成建國大業。

馬丘比丘最早長眠者的年代,似乎比歷史敘事中,印加帝國建國的 1438 年更早。圖/參考資料4

馬丘比丘最早長眠者的年代,似乎比歷史敘事中,印加帝國建國的 1438 年更早。圖/參考資料4

亞馬遜西北部長大的媽媽 MP4b 之年代,剛好介於這段時期。不論如何,這都是明確的證據,支持印加帝國建國之初,和亞馬遜之間有一定程度的正面交流。而女兒的爸,身份也引人好奇。

馬丘比丘在這對母女以後,至少還有四位純亞馬遜西北部血緣的女性長眠,延續到印加帝國的最後時期,當中至少兩位是在安地斯山區長大,和前輩女兒 MP4f 一樣。印加王室與亞馬遜的人口交流,貫串整段帝國時光。

古代 DNA 的分析,有相當客觀的套路,但是從中能牽引出的主觀議題千變萬化,非常有意思。

馬丘比丘,鍵盤旅遊常見的俯視視角。圖/Eddie Kiszka/Pexels, CC BY-SA

馬丘比丘,鍵盤旅遊常見的俯視視角。圖/Eddie Kiszka/Pexels, CC BY-SA印加王室專屬的服務團隊

馬丘比丘位於現今的秘魯南部,安地斯山區海拔 2450 公尺之處,距離印加帝國的首府庫斯科(Cusco)約 75 公里,只有幾天路程。此處當年是一片完整的園區,足以容納數百人,王室成員會在冬天造訪(南半球的冬天,就是台灣所屬北半球的夏季月份)。即使是使用淡季,馬丘比丘也住著不少工作人員;從遺留至今的墓葬,可以見到他們的存在。園區由 15 世紀初開始營業,到印加帝國 16 世紀滅亡為止,此後與外界斷絕聯繫數百年,一直到 1912 年,美國調查隊再度「發現」這處世界奇觀。

馬丘比丘總共留下 107 座墓葬,174 位長眠者。這群人顯然不是印加王室,應該是歷代的服務團隊。以前有許多證據,根據不同手法與思維,支持馬丘比丘的工作員來歷很廣。例如這兒的陶器,各地風格都有。

誰在馬丘比丘工作呢?發跡於庫斯科的印加帝國,後來成為廣大疆域的征服者,有一套「米塔(Mita)」制度調用各地的資源與人力。這套韭菜輪替,後來被西班牙殖民者沿用加改造,成為恐怖的剝削機器,也算是南美洲國家現今社會問題的一個根源。

印加帝國的地理格局。圖/參考資料1

印加帝國的地理格局。圖/參考資料1來自印加各地,還有帝國以外的亞馬遜

這項研究由馬丘比丘的墓葬取得 34 個古代基因組,以及附近烏魯班巴谷(Urubamba Valley)的 34 位古代居民樣本,他們代表當地原本的鄉民。分析發現,印加帝國能接觸到的地區,當地特色的血緣都能在馬丘比丘見到。唯一例外是帝國最南端,現今智利中部、阿根廷西部那一帶。這使得馬丘比丘,成為印加帝國 DNA 多樣性最高的地點。

但是我不覺得,這等於馬丘比丘存在多樣性很高的「遺傳族群」。分析對象中只有一對母女,其他人都沒有血緣關係。這群人的 DNA 差異大,是因為持續有一位又一位孤立的人,從不同地方被帶進來,整群人只能算特殊個體的集合。

性別方面有細微的差異。整體而言,男生具備較多安地斯高地的血緣,女生則配備更多高地以外族群的血緣。一個因素是,有些女生來自更遠的地方,例如文化有別的亞馬遜地區。

印加帝國對亞馬遜的政治勢力不是征服關係,似乎大致上對等。有些亞馬遜的女生大概出於交流目的,來到印加帝國。至少長眠於馬丘比丘的這幾位,生前受到的待遇看來不錯。

山區到更高山區的情慾交流

對於更在地的族群調查,發現一件有趣的事。庫斯科附近的人群,以「秘魯南部高地」血緣為主,可以視為長居本地的血緣。一部分人卻也能偵測到,與更高山上之「的的喀喀湖(Titicaca)」的居民共享血緣。

庫斯科與的的喀喀湖,兩個地區有點距離,考古學證據指出,早於 2500 年前兩地間就存在交流。而遺傳學分析則支持,兩地存在情慾流動;可惜現有樣本,不太能精確判斷交流發生的年代。來自亞馬遜的媽媽,女兒,爸爸

這批調查對象中,我覺得長眠於馬丘比丘的那對母女最有意思,值得特別思考。這對母女都是百分之百的亞馬遜西北部血緣,長眠於同一墓穴,兩者的關係在當時有被強調。「亞馬遜」的面積妖獸大,印加帝國最有機會接觸的,應該是距離安地斯東方不遠的區域,也就是亞馬遜的西部和西北部。不論如何,亞馬遜有自己的一套,印加帝國與其有所交流,不過始終無法將其納入統治。

征服到山與海的盡頭!以及雨林的邊緣……

她的女兒 MP4f 則無法判斷具體地點,不過應該位於安地斯山區。兩人後來都在馬丘比丘服務,去世後長眠於此。

女兒沒有其餘地區血緣的特色,意謂女兒的爸,也配備百分之百的亞馬遜西北部 DNA,只是在馬丘比丘墓葬中看不到他。

印加帝國興起,亞馬遜扮演什麼角色?

年代方面,媽媽算是長眠於馬丘比丘最早的一批人,處於印加建國的初期,甚至有可能早於開國之日。依照歷史敘事,印加帝國始於「印加太祖」帕查庫特克(Pachacuti)擊敗昌卡人(Chanka)。印加勢力征服烏魯班巴谷以後,才有機會建設其上方的馬丘比丘。而印加太祖登基的年份為 1438 年。

然而,針對馬丘比丘遺骸的放射性碳同位素定年(碳14),指出兩人的年代或許早於 1420 年。考古學家因此懷疑,印加帝國建國的實際年代比 1438 年更早,也許早在 1420 年已經完成建國大業。

馬丘比丘最早長眠者的年代,似乎比歷史敘事中,印加帝國建國的 1438 年更早。圖/參考資料4

馬丘比丘最早長眠者的年代,似乎比歷史敘事中,印加帝國建國的 1438 年更早。圖/參考資料4亞馬遜西北部長大的媽媽 MP4b 之年代,剛好介於這段時期。不論如何,這都是明確的證據,支持印加帝國建國之初,和亞馬遜之間有一定程度的正面交流。而女兒的爸,身份也引人好奇。

他是當時亞馬遜政權派往印加的政治代表,或是軍事團助拳人嗎?還是替印加王室服務的商人,或是作戰的傭兵?他是在哪個地方,什麼情境下,與來自家鄉的女性生下女兒?最後,他本人最終的命運如何?

古代 DNA 的分析,有相當客觀的套路,但是從中能牽引出的主觀議題千變萬化,非常有意思。

延伸閱讀

- 安地斯遺傳史,瓦里,莫切,納斯卡,印加

- 印加帝國統治下,集團遷徙民眾

- 2020 克拉克獎 — 制度如何長期影響經濟發展

- 從未消失的文明,一部重見原住民文化的帝國交錯史──《印加與西班牙的交錯》

- 羽毛帝國的誕生?安地斯與亞馬遜的交錯

- 短篇 瓦里帝國偏遠殖民地,加料啤酒更刺激

- 短篇 戰國時代,隨秦國公主陪嫁楚國的大夫?

- 歐洲人到來之前,美洲本土的金屬工具人

- 匈奴西側邊疆,女主與她們的手下?

參考資料

- Salazar, L., Burger, R., Forst, J., Barquera, R., Nesbitt, J., Calero, J., … & Fehren-Schmitz, L. (2023). Insights into the genetic histories and lifeways of Machu Picchu’s occupants. Science Advances, 9(30), eadg3377.

- Who lived at Machu Picchu? DNA analysis shows surprising diversity at the ancient Inca palace

- Ancient DNA reveals diverse community in ‘Lost City of the Incas’

- Burger, R. L., Salazar, L. C., Nesbitt, J., Washburn, E., & Fehren-Schmitz, L. (2021). New AMS dates for Machu Picchu: results and implications. Antiquity, 95(383), 1265-1279.