《织锦中的美丽母亲》

文 / 若敏

世界上有一种最美的声音,

那便是母亲的呼唤。

——但丁

时光的纺锤将八年光阴捻成透亮的丝线,自母亲步入天堂那日起,

年华似水,时光如烟。我已走过第八个没有她的母亲节。母女之情,

昨夜母亲又携着满袖丁香来访,素缎旗袍,步履生风,

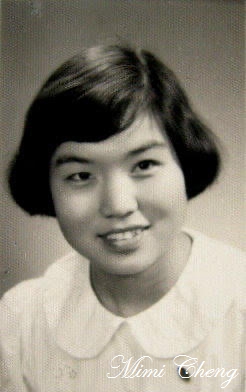

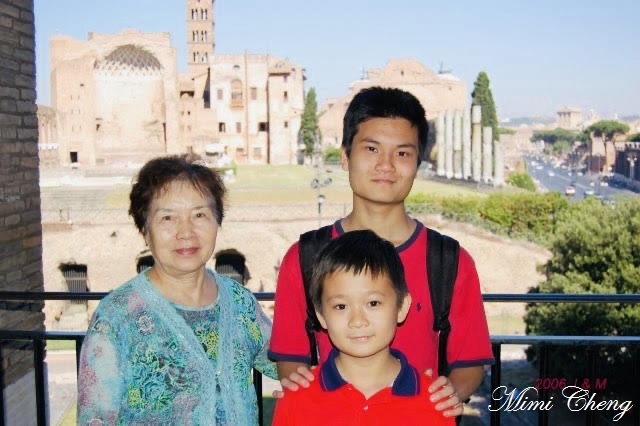

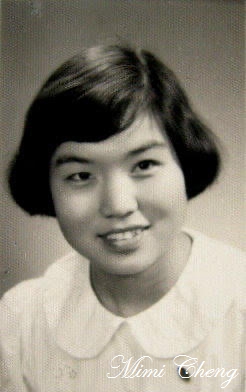

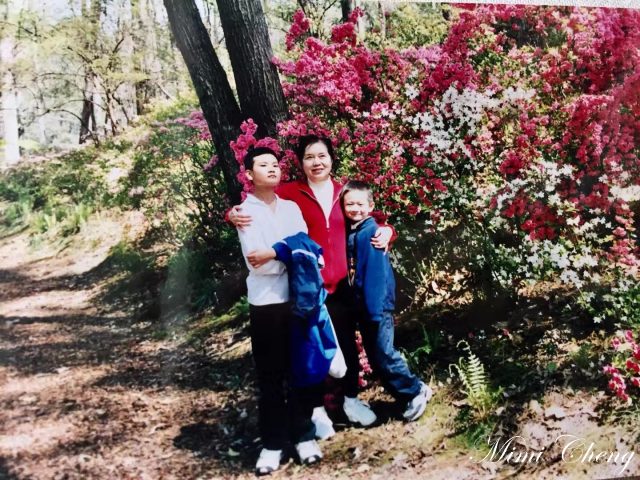

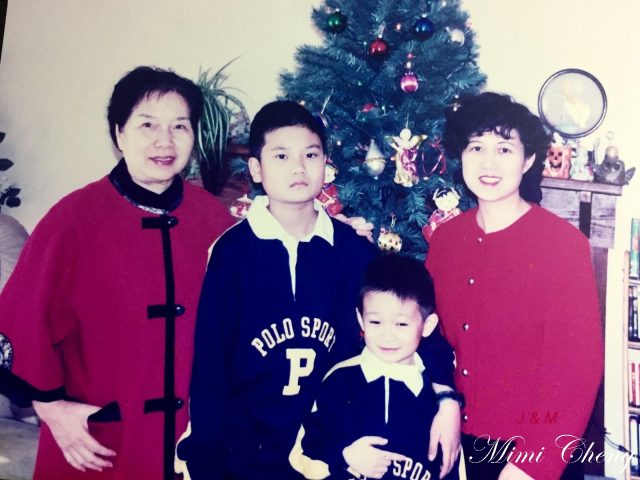

我曾拥有这世间最美好的母亲。她优雅、睿智、慈爱、宽容、坚韧。

母亲之美,美在她对生活的感知与表达。最神奇的是,

为了给我缝制衣裳,

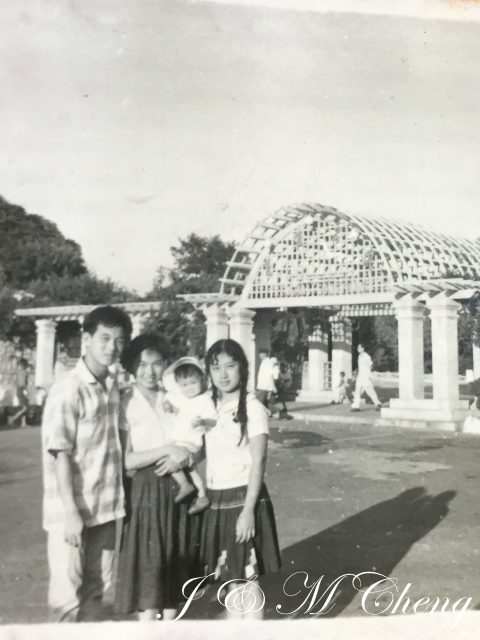

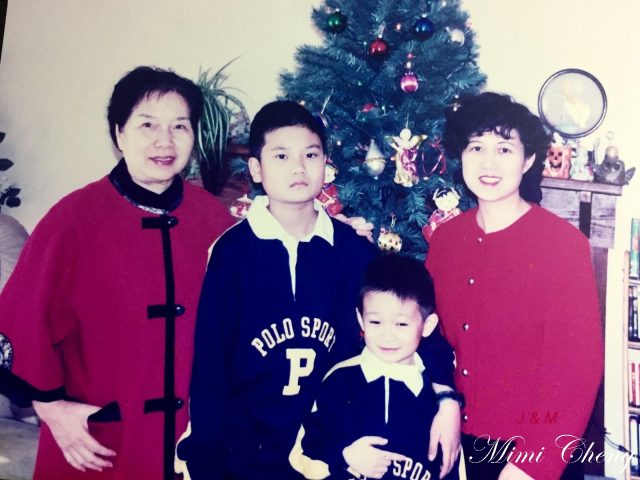

最难忘母亲打开牛皮箱的瞬间,整个南洋的季风都涌进大连的冬天。

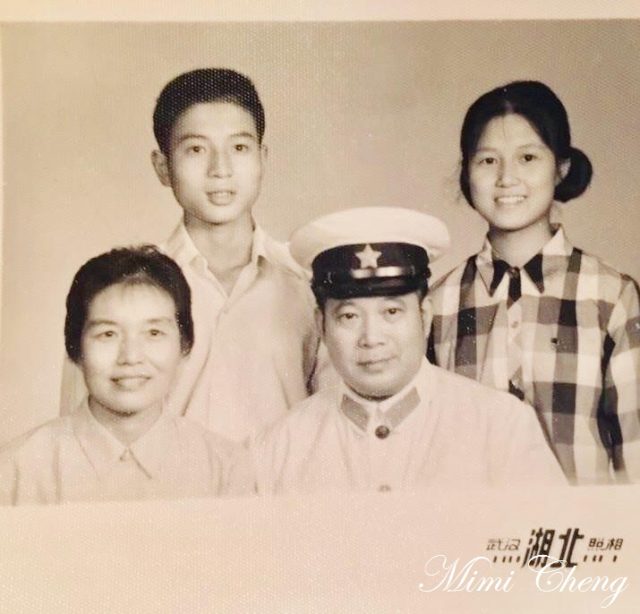

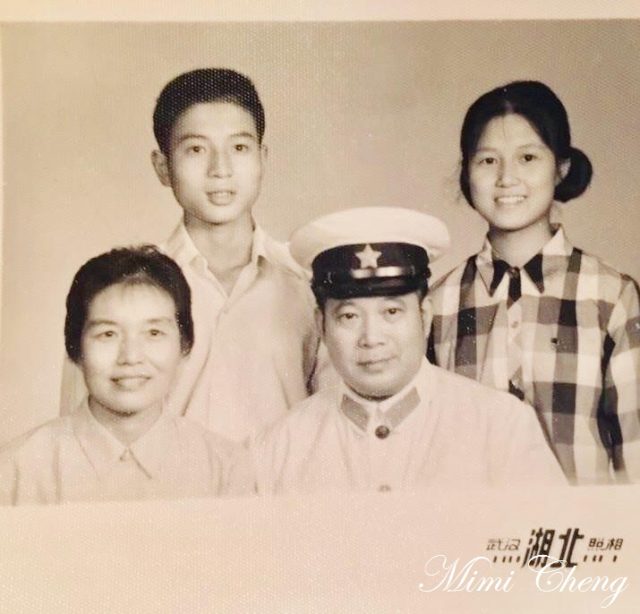

1965年,外公外婆自印尼来大连探望母亲,见她手表不在,

我在大连海军幼儿园时,曾有一件绿色呢子大衣,

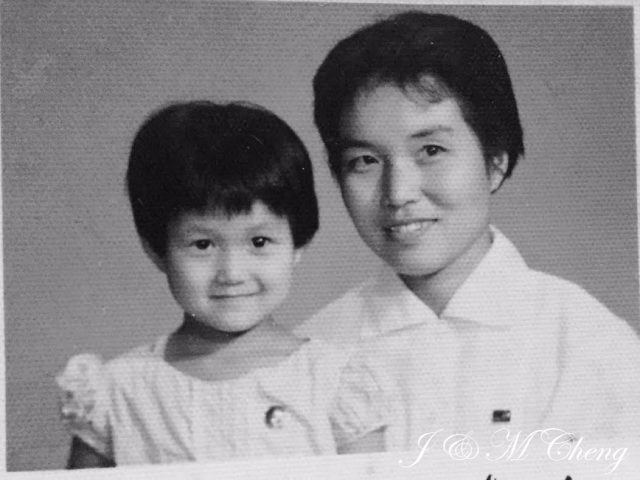

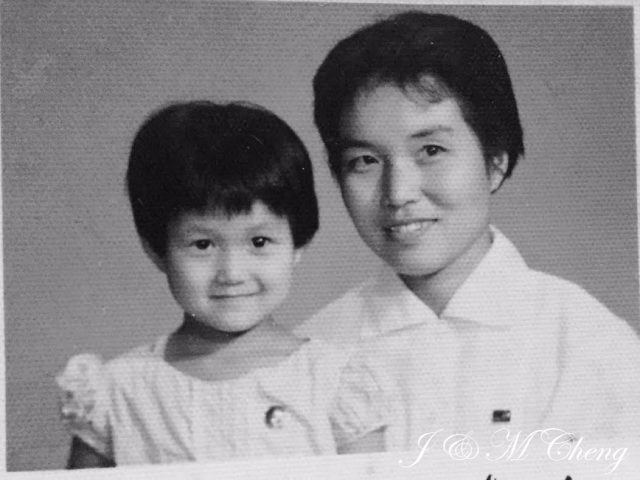

1967年我生日,门牙掉了,母亲带我去照相,我不敢露齿笑,

文革的暴雨来临时,母亲为我们撑起的何止是整洁的衣裳?

1977年,随着与外婆重建联系,香港又送来了连衣裙,

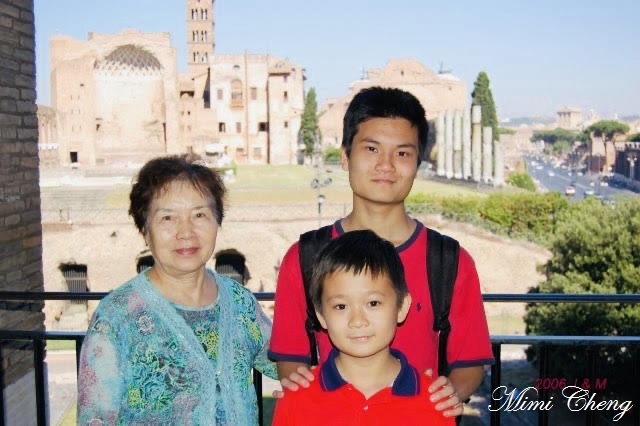

后来移民美国,即使年华老去,母亲依然素衣简妆,

我们之间最美的对话,

如今朋友们赞叹的"

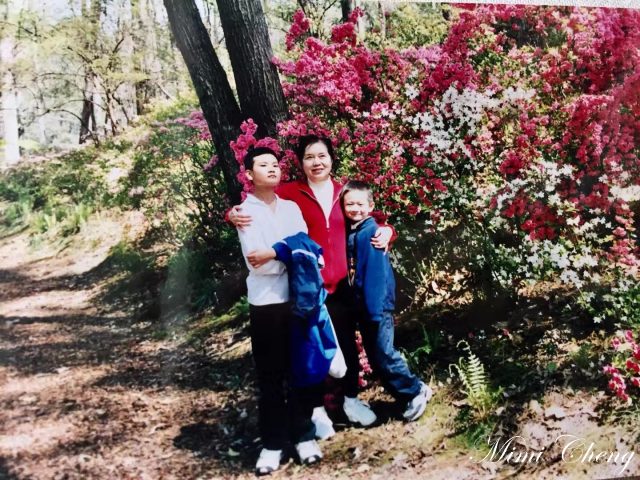

爱与美,在代际之间温柔流转。我能拥有对美的感知和表达,

在这个萱草芬芳的母亲节,我要向云端上的母亲寄去一封无字信笺,

"我灵魂的调色盘上,每一抹瑰丽色彩都有母亲手指的余温。"

母亲在我心中,永远是最美的女人:优雅大方,气质天成。

我之所有,

我之所能,

都归功于我天使般的母亲。

——林肯

祝所有的母亲们,节日快乐!

(完稿于2025年5月10日,美国亚特兰大母亲节前一天)

织锦中的美丽母亲

若敏 (2025-05-10 14:14:17) 评论 (12)《织锦中的美丽母亲》

文 / 若敏

世界上有一种最美的声音,

那便是母亲的呼唤。

——但丁

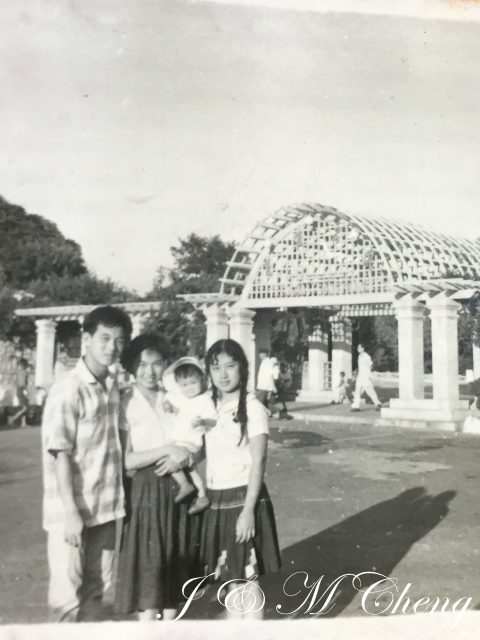

时光的纺锤将八年光阴捻成透亮的丝线,自母亲步入天堂那日起,

年华似水,时光如烟。我已走过第八个没有她的母亲节。母女之情,

昨夜母亲又携着满袖丁香来访,素缎旗袍,步履生风,

我曾拥有这世间最美好的母亲。她优雅、睿智、慈爱、宽容、坚韧。

母亲之美,美在她对生活的感知与表达。最神奇的是,

为了给我缝制衣裳,

最难忘母亲打开牛皮箱的瞬间,整个南洋的季风都涌进大连的冬天。

1965年,外公外婆自印尼来大连探望母亲,见她手表不在,

我在大连海军幼儿园时,曾有一件绿色呢子大衣,

1967年我生日,门牙掉了,母亲带我去照相,我不敢露齿笑,

文革的暴雨来临时,母亲为我们撑起的何止是整洁的衣裳?

1977年,随着与外婆重建联系,香港又送来了连衣裙,

后来移民美国,即使年华老去,母亲依然素衣简妆,

我们之间最美的对话,

如今朋友们赞叹的"

爱与美,在代际之间温柔流转。我能拥有对美的感知和表达,

在这个萱草芬芳的母亲节,我要向云端上的母亲寄去一封无字信笺,

"我灵魂的调色盘上,每一抹瑰丽色彩都有母亲手指的余温。"

母亲在我心中,永远是最美的女人:优雅大方,气质天成。

我之所有,

我之所能,

都归功于我天使般的母亲。

——林肯

祝所有的母亲们,节日快乐!

(完稿于2025年5月10日,美国亚特兰大母亲节前一天)