在华语世界,杨振宁的名字如雷贯耳,他是诺贝尔奖得主,是物理学界的一代宗师,他的名字与深奥的宇称不守恒定律紧密相连,代表着科学殿堂的顶尖智慧。

然而,当人们谈论杨家时,目光往往聚焦于这位耀眼的长兄,却鲜有人知,在他身后,还有一个名字——杨振汉。

他是杨振宁的三弟,一个在公众视野中近乎“隐形”的存在,如今93岁高龄的他,深居简出,低调得仿佛一个谜。

然而,揭开这层神秘的面纱,你会发现一位真正的“大佬”,他的人生轨迹虽与兄长截然不同,却同样在中国波澜壮阔的现代化进程中,留下了深刻而坚实的印记。

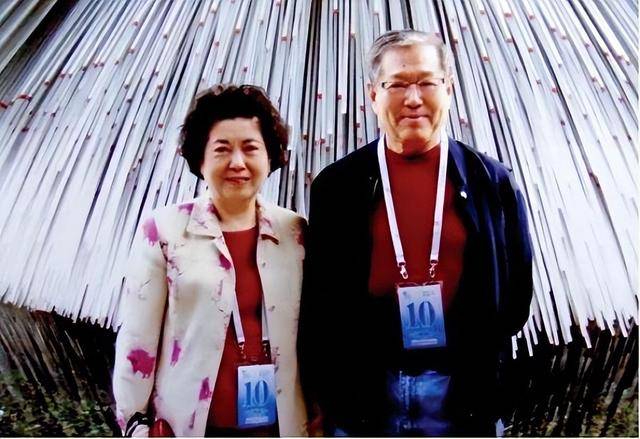

他不仅是一位杰出的实干家,他的妻子谭茀芸,也曾是上海市妇联副主席,两人携手并肩,共同谱写了一段属于家与国的传奇。

从清华园到工业一线:战火中淬炼的实干家

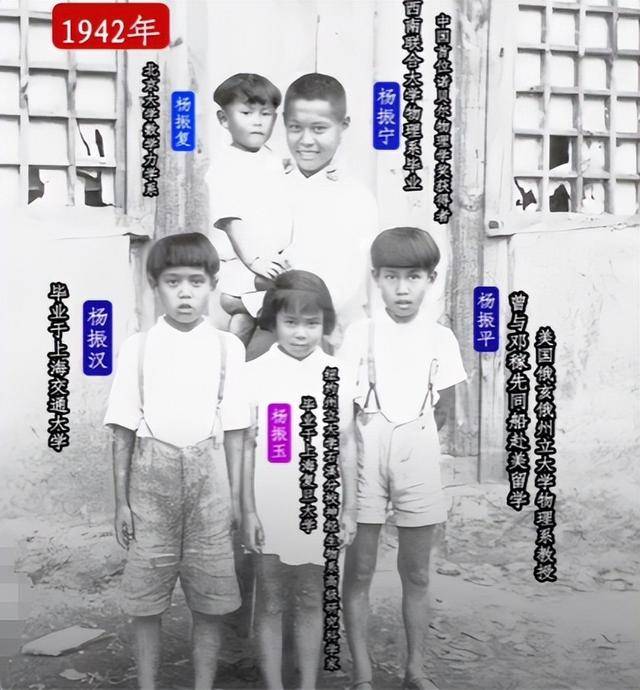

杨振汉的人生起点,是书香四溢的清华园,1932年,他出生于一个典型的知识分子家庭。

父亲杨武之是著名的数学家,早年留学美国,归国后在清华执教,家中往来皆是华罗庚、陈省身这样的学术巨擘。

母亲罗孟华虽是旧式闺秀,却以传统美德悉心教导5个子女,营造了温暖而稳固的家庭港湾。

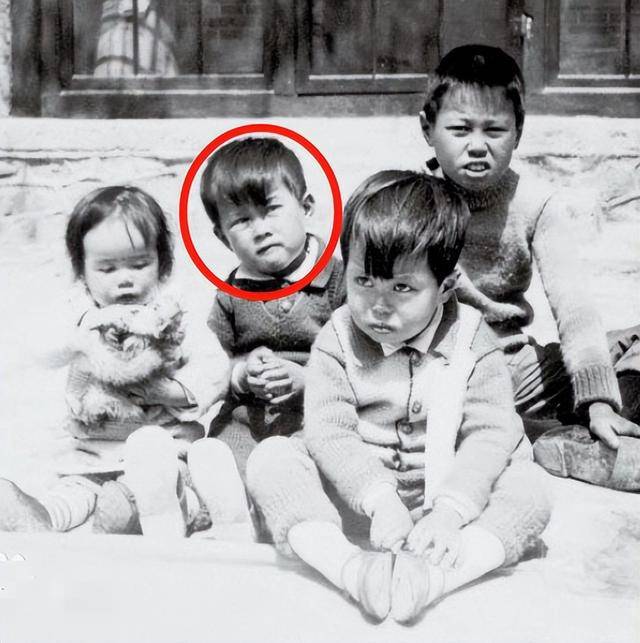

在这样浓厚的学术氛围里,大哥杨振宁早早便沉醉于父亲书架上的物理学典籍,而排行老三的杨振汉,却对家里的闹钟产生了浓厚的兴趣。

他天生一双巧手,总爱把机械物件拆开一探究竟,父亲杨武之并未因此责骂他,反而给他买来工具箱,鼓励他探索齿轮咬合间的奥秘。

这小小的举动,无形中为杨振汉的人生埋下了一颗与兄长截然不同的种子——一条通往实体工业和工程建设的实干之路。

安宁的童年时光被1937年的炮火无情打碎,清华南迁,杨家也随着时代的洪流开始了颠沛流离的生活。

从长沙临时大学到昆明国立西南联合大学,年幼的杨振汉在漏风的教室和蚊蝇滋生的环境中度过了他的童年。

家境一落千丈,父亲的薪水仅够糊口,但正是这段艰苦的岁月,让他过早地懂得了生活的重量和兄长的担当。

他跟着二哥杨振平修理收音机,听着远方的战报,在物资匮乏的环境中,磨砺出坚韧务实的品格。

1948年,杨家迁往上海,这里成为了杨振汉的第二故乡,他进入南洋中学专攻理科,并于1953年从上海交通大学化工机械专业毕业。

那一年,新中国第一个五年计划的号角刚刚吹响,国家对工业人才的渴求达到了顶点。

21岁的杨振汉戴着一副圆框眼镜,怀揣着建设祖国的赤诚之心,毅然北上,进入北京冶金部,从一名普通的设计员做起。

他的人生,正如他后来所感慨的:“我有幸跟上了祖国发展的每一个步伐。”他没有选择留在象牙塔,而是将所学知识毫无保留地投入到国家最需要的工业建设浪潮中。

1965年,他调回上海,进入上海柴油机厂,在这里,他将“实干”二字诠释得淋漓尽致,他不是坐在办公室里发号施令的领导,而是能钻进油污里亲自检修机器的技术专家。

为了一个技术难题,他可以彻夜不眠地绘制图纸,凭借着这股拼劲和精湛的技术,他从车间技术副主任,一步步成长为总工程师、厂长,并在1978年当选为全国科学大会的代表。

此时,他的大哥杨振宁早已获得诺贝尔奖,享誉全球,但在杨振汉的履历中,你找不到任何“杨振宁弟弟”的标签。

他始终依靠自己的专业能力和脚踏实地的努力,在工业战线上默默耕耘,为新中国的工业化奠定了坚实的基础。

改革浪潮中的“破冰者”:缔造传奇,功成名就

如果说前半生杨振汉是一位优秀的工程师和工厂管理者,那么改革的浪潮则将他推向了一个更宏大、更具挑战性的舞台,让他成为了一位高瞻远瞩的“破冰者”。

1982年,50岁的杨振汉迎来人生的重要转折,他被任命为上海市进出口办公室的负责人,后来又升任对外经贸委常务副主任。

这个职位,在改革初期,意味着要面对无数未知与挑战,当时的中国,国门初开,许多人仍在观望。

但杨振汉深知,机遇稍纵即逝,必须敢想敢干,他敏锐地察觉到,中国民航业由国家计划垄断的模式,已无法适应发展的需求。

一个大胆的想法在他脑中酝酿:利用闲置的军用飞机,创办一家自主经营、自负盈亏的商业航空公司。

这个想法在当时无异于天方夜谭,没有经验,他就带领团队通宵达旦地翻译国外民航手册;缺乏数据,他就亲自骑着自行车去丈量城市空域,测算起降航线。

他四处奔走,上北京要政策,赴香港谈合作,仅仅3年后,1985年,中国第一家打破行业垄断的商业化航空公司——上海航空,在他的主导下正式诞生。

首航那天,当飞机从跑道上腾空而起,杨振汉站在场边,眼中闪烁着开创者的光芒。

杨振汉的远见不止于航空业,他像一位不知疲倦的城市建筑师,为刚刚苏醒的上海引入了无数新鲜血液。

如今闻名遐迩的花园饭店、波特曼大酒店、希尔顿酒店等地标性建筑,其背后的土地项目都曾由他操刀。

他认为,上海需要与世界接轨的国际化酒店,而非停留在招待所水平,他还将哈根达斯冰淇淋引进上海,在他看来,“让老百姓尝尝世界的味道”同样是开放的一部分。

这些举措,不仅为上海带来了外资,更带来了一种全新的、国际化的生活方式与视野。

1985年,杨振汉的工作重心转移至香港,担任东南经济信息中心的副董事长,在这里,他和他的妻子谭茀芸——一位同样出色的时代女性,共同完成了一项影响深远的创举。

谭茀芸出身不凡,父亲是留学归国的工程师,她本人早年留学学习经济,回国后曾担任上海市妇联副主席,是一位有思想、有魄力的女强人。

在香港工作期间,夫妇二人针对当时海南建省后面临的土地纠纷问题进行深入调研,共同提出了一份极具前瞻性的建议——“土地使用权有偿转让”。

这个建议,如同一把钥匙,解开了城市发展与土地资源利用的死结。

它被国务院采纳并试点推行,不仅盘活了沉睡的土地资产,也为后来中国蓬勃发展的房地产业和城市化进程奠定了制度基础。

可以说,杨振汉夫妇的这一智慧结晶,深刻地影响了中国此后几十年的发展格局。

此外,他还深度参与了香港回归政策研究、中韩建交可行性分析等重大课题,每一步都踏在国家战略发展的关键节点上。

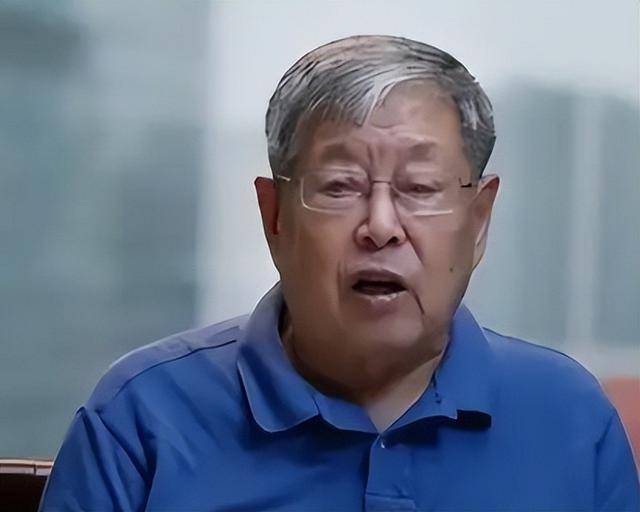

尽管取得了如此辉煌的成就,杨振汉却始终保持着骨子里的低调,他和妻子后来创办了顾问公司,也从未利用兄长的名气来拓展业务。

他们定居上海,在自家院子里种下两棵香樟树,寓意“根在故土”。

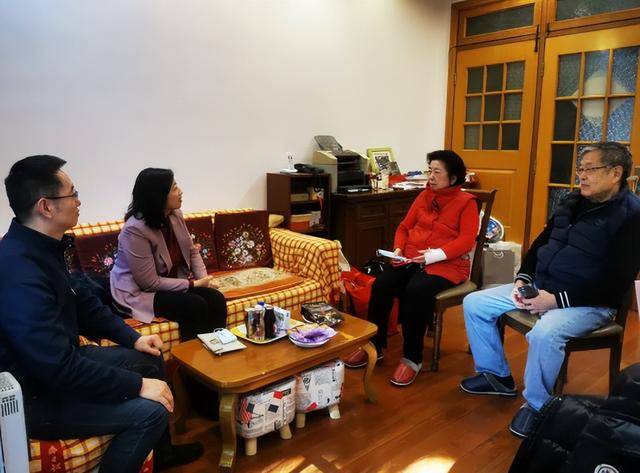

如今,93岁的他,与妻子生活在上海的老弄堂里,过着平静而充实的生活。

从一线退下来后,他投身于教育和公益事业,为沪港两地牵线搭桥,捐资助学,延续着杨家的奉献精神。

杨振汉的一生,没有惊天动地的宣言,只有一步一个脚印的实干,他用自己的智慧和汗水,在工业建设、经济改革、政策创新的广阔天地里,为国家的发展做出了不可磨灭的贡献。

他是一位真正的建设者,一位隐藏在时代光环背后的“大佬”,他和杨振宁,一位探索宇宙的奥秘,一位推动国家的建设。

兄弟俩在不同的赛道上,共同诠释了中国知识分子“以学识报国,以品格立世”的最高荣耀。

在喧嚣浮躁的时代,杨振汉的人生告诉我们:真正的价值,从不依赖于聚光灯的照耀,而是源于对脚下土地深沉的爱与踏实的奉献。