你怎么爱一个不爱你的国家?

写在前面

看到Emily Feng的新书标题“红花独秀”(Let Only Red Flowers Bloom),我瞬间就明白了背后的隐喻。“红花独秀”的反面是“百花齐放”,在中文语境里,这是个颇具威胁意义的词语。人们会很自然地联想到毛泽东的“百花齐放、百家争鸣”政策,看似鼓励社会各界批评政党与时政,实则是为“引蛇出洞”的铺垫,并最终演化成了反右运动,让大量的知识分子落难。“红花独秀”是“百花齐放”政策的实质,看似倡导多元灿烂,但在中国的政治环境里,社会只能有一种声音、一个样貌,这个声音和样貌是被官方所定义的,脱离官方叙事的个人往往要付出政治代价,即使大量的人与那个官方倡导的形象格格不入。

Emily是一名美国全国公共广播电台(NPR)的华裔记者,目前常驻华盛顿特区。她2015年本科毕业就来到北京,开始了她的记者生涯。2022年,她被迫离开中国,亲眼见证了一个时代的落幕。作为美籍华裔的她带着好奇心与某种对于自我身份的寻找,来到中国。七年间,她为纽约时报、金融时报和美国全国公共广播电台(NPR)工作,报道了中国社会的诸多侧面:被拐卖和性剥削的铁链女、“绝不打工”的网红周立齐、维权律师杨斌、包头商人王永明、盲人律师陈光诚、香港书商林荣基、山东现代大学学生李家宝、香港抗议者Kenny、陕西回民Yusuf,等等。

七年的时间让她逐渐从中国的地表进入内核,并通过新闻媒体,揭露着在宏大叙事和坚硬外壳之下这个国家与社会柔软、脆弱与多样的部分。这些生动的故事成为了这本新书的主题:在国家权力的强压和定义之下,中国人究竟是一群怎样的人?个人与国家的关系是怎样的?个人如何在一台强力政治机器之下,进行个体化的抵抗、坚持做自己?

我一直想和Emily聊聊。从2015到2019年的中国,在今天看来是个有些让人怀念的时间。那不是个乌托邦,但是个更有生机、能量和看点的时代。作为一名外媒记者,见证这段时间中国家与个人的冲突和博弈在一个个具体而生动的故事中展开,Emly有她独特的视角和观察。

借新书发布的机会,我联系到Emily。那时季风播客尚未发布,前期嘉宾邀请不断遇阻。Emily爽快地答应了我的邀请,给了播客关键的支持。作为在美国长大的华裔,用中文做公共表达需要付出很多勇气和努力。很感激Emily对我和季风的信任,相信读者们会喜欢这期富有温度和细节的对话。感兴趣的朋友也欢迎点击链接购买Emily的新书Let Only Red Flowers Bloom。

Enjoy!

何流

红花独秀的时代,需要记录什么样的中国人?

HL:Emily,你刚刚出版了新书,

Let Only Red Flowers Bloom,这个书名很自然地让我想到毛泽东当年说的“百花齐放”。这本书相对应的中文题目,你当时是怎么想的?

EM:2022年,我采访了一个中国穆斯林女人,她跟我说,

中国共产党以前让各种颜色的百花齐放,但现在只允许红花独放。

我当时立刻就觉得这句话可以作为书名。

HL:我挺喜欢这个书名,简单明了。可以清晰地感受到你在描述一个怎样的中国,以及这样的中国会发生什么故事。这本书讲了中国社会各种人物的故事,比如杨斌律师、包头商人王永明、网红“不打工哥”周立齐、铁链女小花梅、陈光诚、维吾尔人、陕西回民、香港书商、香港占中事件中的抗议者。从作者的角度出发,你会怎么描述这本书?这本书关于什么?为什么选择这些故事?

EM:这本书是讲人的故事,我唯一的目的就是讲人的故事。我平常写抓热点头条的新闻和新闻分析的文章更多,但我希望可以有空间去深刻挖掘中国人心里在想什么,他们如何经验当代习近平时代的中国。因为我的母语是英文,所以我想为那些从未去过中国、没有机会真正接触中国人的读者介绍中国人的生活、梦想和想法,不只是依靠新闻头条的角度去挖掘故事。

我选择的这些人物大多不是名人,不会出现在新闻里。有些当然是比较有声望的知识分子或商人,但大部分主角都是我认为非常有代表性的人物。如果你住在中国,或者亲身经历过过去十年中国的政治运动,你一定遇到过类似的人。这些人的生活反映了许多在中国的大趋势。

比如“铁链女”的故事,我从来没有见过她,也不认识她,但这个缺乏她视角的故事,也告诉我们很多关于中国当下发生的事情。

[…]

在山东报道农村拆迁,几百个村民要求接受采访

HL:那些年你在中国、北京、新疆做报道的时候,有什么让你印象很深刻的事情吗?

EM:有一次我们去了山东一个被拆迁的小村庄,当地书记主张先拆除破旧农房,然后将村民集中安置到统一建设的高楼里。但问题是,拆房子已经把建新楼的钱花掉了房,导致村民们没有新房住,只能暂时住在棚子里。这背后也涉及贪污问题。

我平常的经验是,在到达当地的几个小时内,我们就会被公安或宣传部门发现并阻拦,当地居民也会有点害怕接受外媒采访。但我到这个村以后,

村民一发现我们是媒体、是记者,马上就找到了两三个受访者,因为他们真的已经没有家了。村民带着大麦克风很快就叫来了十几个居民,半小时以内变成了几百个的居民要做采访,他们也带来了一些证据。

有一个村民提出,我们应该一起走到书记的办公室,要求获得一个回应,现场很快就变成了一个大party。

最后当然没有好结果,我们又被拦住了。当时是疫情期间,宣传部工作人员穿着那种医生的衣服(防护服)找到我们,把我们关在车里面,说要把我们隔离在山东两个礼拜,不能离开这个村子。最后我联系了北京的外交部,他们帮助了我们离开。所以中央政府跟当地政府有时也会用不同的手段跟外媒接触。

90年代,中国改革开放早期,整体氛围很欢迎媒体,当地政府觉得媒体可以帮助他们把一些信息传递给中央。媒体在中国社会是一个可以被发掘的角色,但不可幸的是现在是被限制的角色。

[…]

采访“不打工哥”周立齐,警察监视和律师威胁

HL:你的书里有一些人物是让我有点震惊的。比如周立齐,或是杨斌律师——我不确定他现在是在海外还是在国内。但书中也有一些人目前还生活在中国。我很好奇,当你写下这些故事时,会不会担心让当事人面临风险?

不仅是写书,在平时的报道中你应该也常常面临类似的矛盾。一方面是希望更多人听到这些故事,另一方面却可能因此让受访者陷入危险。你是怎么做出这种判断的?

EM:第一,所有接受采访的人都知道我是谁,我为NPR工作,我会录音,我最后会写出一个什么样的报道,我不会偷偷采访。第二,如果他们有可能因此面临风险,尤其是那些还在中国的受访者,我会改用化名。比如你提到那位陕西的回民Yusuf,他的家人还在中国,我就用了他的阿拉伯语名字,这样外界很难将他与真实身份对应上。

总的来说,这是个“case by case”(视情况而定)的判断。我会根据每位受访者的具体情况,和他们一起做判断,要用什么名字、用什么身份接受采访。

HL:有没有发生过,一开始受访者说可以用名字,但后来遇到了一些问题?

EM:书里有一个例子是周立齐。他当时接受了采访,但过程中他被很多警察盯着,没有太多自由去进行自我表达。后来报道发表后,他的律师给我发来威胁,说如果不把故事删掉,他们会投诉我们,但最终他们并没有投诉,所以他的故事还是保留在书里。其他出现在书里的人没有改变过主意。

2012年,周立齐因为盗窃电瓶车而被判有罪

在报道新闻时,很多事件中,很多受访者接受采访时都会选择匿名,我们会记录声音,但不会泄露身份,只把必要的信息放在报道里。即便如此,有时候官方还是会查出他们接受了NPR的采访,进而以各种方式去威胁他们删掉采访。

控制外媒最有效的手段是什么?

HL:他们怎么能够控制呢?毕竟你是外媒,报道什么是你的自由。他们或许可以从外部条件上施加影响,但如果你已经准备好要发一篇报道,甚至已经发出去了,他们还会尝试控制吗?

EM:有一次《华尔街日报》要写一个关于习近平表哥在澳大利亚的故事。外交部和公安局发现他们要写这篇调查,就开始跟《华尔街日报》的编辑打电话说,你们还是不要写这篇文章比较好。文章最后还是发出来了,但发表后,那篇报道的两位记者就无法再续签他们的签证。

所以签证是最可以控制外媒的工具。没有记者签证,你就无法在中国开展深度报道。

剩下的记者的工作量就更多了,他们就没有时间去深度调查比如习近平家属的的财产,只有时间去报道头条新闻。

中国外交部发布的《外国记者和外国常驻新闻机构管理条例》图源:外交部网站

《外国记者和外国常驻新闻机构管理条例》规定外国常驻记者每年都需办理《外国记者证》送检。图源:外交部网站

为什么我们总用一个框架去定义一个国家的人?

HL:你在中国做报道的时候,有没有特别想找到的故事?是你一旦遇到就一定要跳上去的?

EM:我没找到,所以我没法明确告诉你。我总是在寻找一个值得拍成纪录片或电影的故事。但是挑战在于中国越来越管控记者,电子监控系统也已经非常发达。

没有机会去靠近一个人物,一旦靠拢他们就会遇到麻烦。采访就无法继续。所以一直没有机会去了解一个人真正在想什么,是什么样的一个人。我写这本书其实也是给自己的一道“功课”——我可不可以通过书写,呈现给读者一个陌生人的画像。

HL:我认为这一点是成功的。在书里,很多时候不是只有一个人在一个故事里,而是一群人。比如讲维权律师的故事,有杨斌,还有许志永逃出来后住在杨 家里,故事之间彼此穿插,有很多层次。

我不知道外国读者读完是什么感受,每个人理解可能不同。对我来说,这本书像是一个图谱,把很多人放在一起。中国有很多人,大家都有自己的处境,在官方的坚硬外壳之下,有一个非常多元、有活力的中国社会。很多人可能原本带着希望,想要改变中国,想要改变自己的未来。然后习近平上台,对国家对社会的控制变得更加严格。个人开始反思,对党国祛魅,慢慢放弃幻想,最终希望破灭。我感觉这是一条共同的故事线。不知道我这样理解准不准确——这是不是你看待这些故事的方式?

EM:

我总在寻找universal narratives,普遍的真理,普遍的真相。

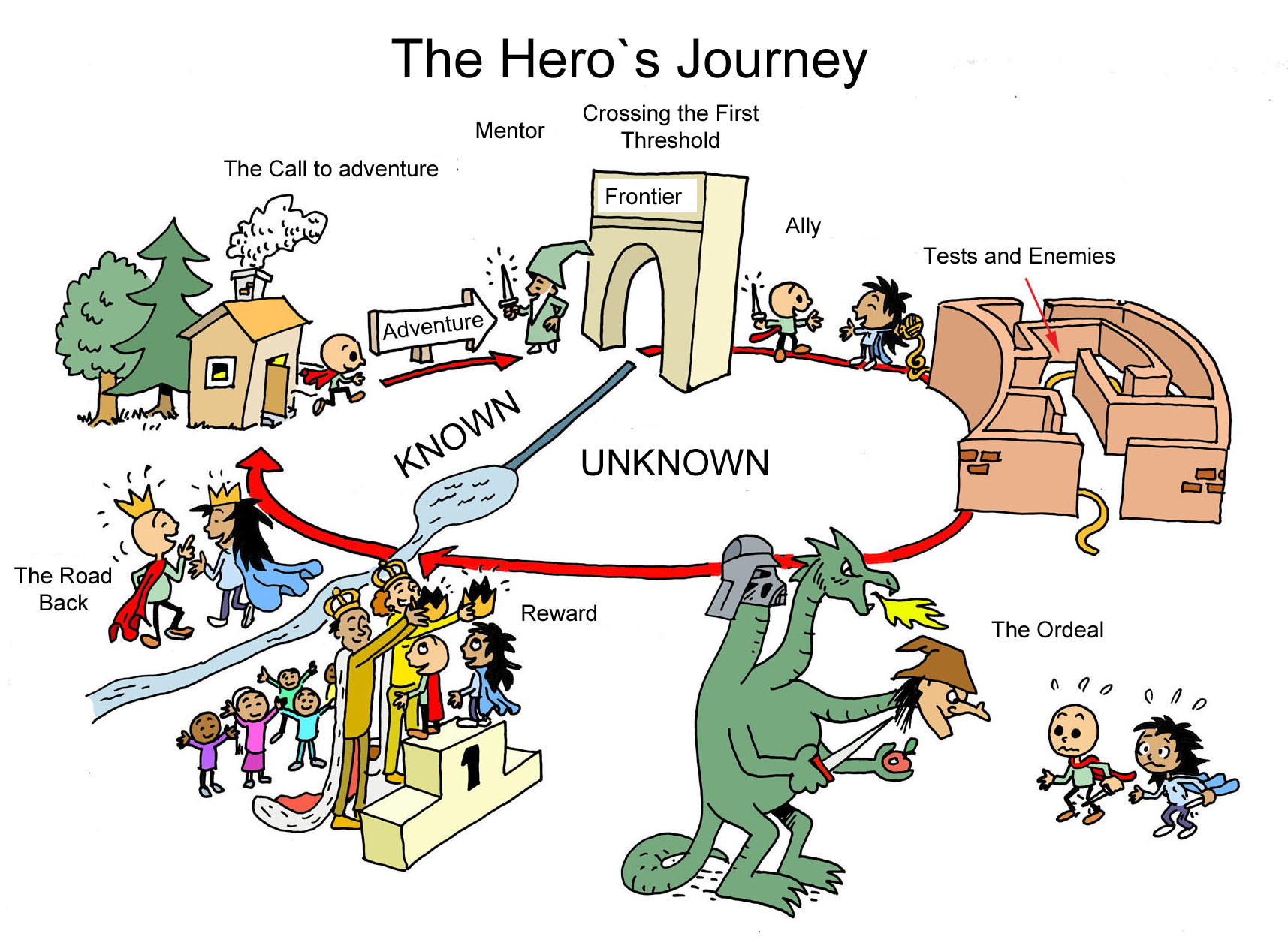

每个社会、每个国家都有好有坏。在美国,大家会用“美国梦”这样的词,或者像Joseph Campbell提出的“英雄模式”(hero’s journey),英雄去打败黑暗势力的模式。我的目标是,能让国外的读者从中国人的经验中,看到一些朴实的真相,一些能让人们共鸣的故事。

“英雄旅程”是一种主角历经冒险、成长、归来的叙事结构 图源:Esbjorn Jorsater/Wikimedia Commons

很简单明显的事实就是:中国人也是人。我希望美国人读了这些故事以后能意识到,中国人值得我们真正把他们当作“人”来理解。

尤其是在当下的政治环境里,美国正在制裁中国,限制所有中国学生的签证申请。我们为什么要把一个国家的所有人都当成一样的?把他们放进一个框架里去看?这不符合逻辑,也没有意义。

HL:这本书在美国出版之后,在老外群体里有什么反馈?

EM:我想读我书的大多数人,原本就对中国有一些好奇。他们最常问我的问题是:你是怎么报道出这些故事的?因为在他们的想象里,中国是一个非常恐怖的地方,好像你一出门就会被警察拦下来。但当时其实并不是那样。我也希望通过我的书,能让他们看到:在中国,其实仍然有很多空间可以做事情。