科大瞬间

《科大瞬间》与您分享中国科大校友和教师校园内外真实、亲切的回忆以及多视觉、多维度的人生感悟。在合肥重建科大

阮耀钟(5802)

咬着牙重建科大

中国科大自 1969 年 12 月开始迁入安徽,至 1970 年 10 月基本完成搬迁。总计组织货运装车70 余次,运货量 865 吨, 装运仪器、器材、图书、档案等 35000 箱;迁出家属 470 多 户,组织职工、学生、家属客运 20 多批,约 6000 人次,用 火车皮 510 多节,搬迁费达 77 万元。将近一年的搬迁之后, 中国科大从北京搬到了合肥。须知,这 510 多节,865 吨, 35000 箱货物,从北京装车,到合肥卸货,全是靠科大师生两只手! 并且是在万般无奈,悲愤交加的心情下搬的啊!

学校迁入合肥时,仪器设备损失 2/3,教师流失 50%以上。教学、生活用房严重不足,校舍面积不到 6 万平方米, 而科大在北京时有 24 万平方米的房子。1972 年,全校讲师 以上职称的教师不足百人。【1】

我在淮南煤矿接受工人阶级再教育完了之后,又到寿县农场接受贫下中农再教育。我也记不得是什么时侯让我回合肥,到科大在合肥的校址──合肥师范学院。当年还有合师院的人住在校内,我与合师院的人住同一幢楼。附近的农民还来科大校园内牧牛。

科大在北京时有 24 万平方米的房子,合肥师范学院只有 6 万平方米房子,只有原来的四分之一。尤其是合肥师范 学院是文科学校,电、水和煤气等条件远远不能满足科大的需要。科大到合肥后盖的第一幢楼是化学楼,当年盖化学楼的砖是方励之他们烧的。盖楼的砖都要学校的老师自己烧, 古今中外史无前例,可见科大二次创业是何等之艰苦!

在北京,科大有科学院作后盾,没有一所大学能比。现 在下迁合肥,科学院的后盾没有了,原来讲课的绝大多数都是兼职老师,都没下来,除了钱临照院士、杨承宗教授外, 其他都是年轻的助教,几乎都是我们这些刚 30 出头,有的 30 还没出头的年轻人,合肥又是如此条件,好好的科大决不能败在我们手上,没有别的选择,只能是咬着牙,拿出“不要命的上科大”这种拼命精神重建科大。

1970 年 6 月 27 日中共中央批转《北京大学、清华大学关于招生(试点)的请示报告》,《报告》提出废除招生考试制度,实行“群众推荐,领导批准和学校复审相结合的办法” 招收工农兵学员,从此高等学校开始招生复课。科大搬迁尚未结束(到当年 10 月搬迁工作才基本结束),在极其困难的条件下不甘落后,积极准备招生。

在缺乏资金、没有实验室、实验仪器大量损坏的情况下, 在校的科大人集电工、管道工、泥瓦工、搬运工、装修工和采购员于一身,以“不要命”的精神,在最短的时间里恢复教学和科研。科大人咬着牙在合肥重建科大,于 1972 年开始招收第一批工农兵学员,是国内少数最早招收工农兵学员的大学之一。

老人都知道,当年的工农兵学员上大学是来“上、管、改”的,是来管理大学,改造我们这些“臭老九”的。当年科大是我们这批科大人为主力,我们头上没辫子,屁股上没尾巴,我们认为当老师就要好好教书,当学生就该好好学习, 我们就不信“上、管、改”那一套。我们一方面和学生整天“泡”在一起,另一方面又认真教书,严格要求学生,使得当年科大工农兵学员的质量在全国名列前茅。曾任南开大学校长的饶子和院士,就是当年科大的 732 工农兵学员。732 共45 名学生,出了饶子和、沈保根二位科学院院士,还出了一位全国知名的企业家──李西廷,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的总裁,排在中国家族财富榜 226 位。我认为这与当年科大对工农兵学员既爱护,又严格要求,也有关系。

由于作为骨干教师的中科院的兼职教师都没有随科大下迁,科大的师资队伍几乎被抽了“脊梁骨”,“全院办校, 所系结合”也有名无实。这时,科大党委书记刘达提出办 “回炉班”。即在全国范围内挑选了 300 多名1968~1970 届毕业学生,让他们重新回校学习,完成因“文革”而被迫中止的大学学业。经过两年以上的培训后,这批学员被补充到师资中。此外,科大又从全国各地物色调入 200 名教师,从而初步形成了以年轻人才为主体的师资队伍。这是刘达在当年困难的处境下出的一个高招! 不仅当时缓解了科大严重师资不足的困难,并且这些“回炉生”日后都成了科大的骨干, 解决了人才断层问题。

合肥师范学院就一幢教学楼(现在的教一楼),一幢艺术楼(后变为出版社,现在临时改为办公楼),艺术楼对面还有一座楼(就是现在的校史馆),以及图书馆,这几幢楼稍为好 一点。还有一幢 121 楼,在图书馆西南面,现在拆了。在艰 苦条件下顽强拼搏,似乎是科大人与生俱来的品格,刚忙完搬迁,不少老师便自发开始搞科研。像方励之在教一楼三层 走廊顶端在一个用木板隔的“房间”中开始他的天体物理研究,我也在 121 楼要了一个房间,靠一台示波器和一把电烙铁,开始研究低温电容液面计,开始干我下迁后的第一项 科研。该项科研于 1978 年获科学院重大科研成果奖。

与极左思潮顶着干

1971 年 4 月 15 日—7 月 31 日,国务院在北京召开全国教育工作会议。在会议通过的《全国教育工作会议纪要》中 全面否定解放后 17 年的教育工作方针。提出了“两个估计”,即:在教育战线上是资产阶级专了无产阶级的政,是“黑线 专政”;大多数知识分子的世界观基本上是资产阶级的,是资产阶级知识分子。【1】

说实在,对这“两个估计”我们虽然嘴上不敢说,但心里是不服的。我心里对毛泽东说的知识分子要接受工人、贫 下中农再教育也是不服气的。文化大革命开始,刘少奇派工作组是资产阶级反动路线,毛泽东派工、军宣队就是无产阶 级革命路线? 工、军宣队当中不少是没考上大学的,仅仅是因为我们多读了几年书,就要接受他们的再教育,心里能服气吗? 文化大革命中知识分子称为“臭老九”,排在地(主)、 富(农)、反(革命)、坏(分子)、右(派)、叛徒、特务、走资派之后,排行老九,所以称为“臭老九”。

1971 年 9 月 22 日,国务院、中央军委决定将中国科学技术大学领导体制改为安徽省与三机部双重领导,以安徽省为主。学校划归三机部领导后,因原有 37 个专业中有 18 个 专业与三机部不对口,三机部也想作为包袱扔掉,科大一度面临解体,人心惶惶。

1972 年 9 月 26 日,刘达同志东山再起,重又担任中国科大党委书记。刘达出山后,与武汝扬和钱志道联名写信给 周总理,请求科大搬回北京。但周总理接到信后没有表态。 刘达对全校师生讲:“周总理已看了我们的信了,但周总理没表态,周总理没表态,也等于表态了,我们只好安安心心在合肥办了。”这时,大家看到领导已尽了最大努力,我们只好安安心心在合肥办了。科大刚搬来合肥时,尽管工军宣队再三施压,“搬迁是毛主席的战略部署,谁反对搬迁谁就 是反对毛主席的战略部署,谁就是反革命!”党员登记时, 必须写上愿意“扎根安徽”,才让你登记,这些高压措施都无法真正解决大家的思想问题。真正让大家安安心心在合肥 办科大,还得归功于刘达。

科大搬回北京已无希望,只能在合肥办了。科大在北京时,基础课教师主要靠科学院各研究所的科学家,到文革前, 科大才建校 8 年,尚未形成自己的基础课教师队伍。至于科大的专业课教师队伍更是薄弱,每个专业只有我们为数可怜的留校学生,并且多数留校学生一留校就下乡搞“四清”去了,“四清”一回校就是文化大革命。再加上科大下迁合肥, 教师队伍流失二分之一。为弥补科大师资的严重不足,科大从全国各地调集师资,我们低温物理教研室用解决两地分居为条件,从北京大学和北京物理所调入了吴杭生、张裕恒、 张其瑞等,大大的增强了师资力量。吴杭生和张裕恒后来都当选为中国科学院院士。其它专业也是一样,想方设法从外地调入师资。

但是能从外地调入的师资毕竟有限,为此刘达同志不顾 极左思潮的干扰,举办“回炉班”,在全国范围内物色 1967 -1970 届科大毕业生,调回科大。这些科大毕业生大学刚毕业,并且实际上他们在大学也没有真正念完,再加上当时知识分子又不值钱,所以很容易调入,从全国范围内挑选 300 多名 1967-1970 届科大毕业生,举办“回炉班”,经过两年以上的培训后补充师资。在 1974 年初开展的“批林批孔” 运动中,刘达同志因为主张举办“回炉班”,而遭批判,批判“回炉班”为修正主义教育路线回潮班。

1973 年 3 月,邓小平恢复国务院副总理职务。1975 年受命于危难之际的邓小平提出要全面整顿,科学院在胡耀邦领导下开始整顿。1975 年 8 月 13 日,根据中国科学院的要求, 科大党委起草《中国科学技术大学汇报提纲》。给中央的《汇报提纲》中提出,要把科大的体制由双重领导,以地方为主、 改为双重领导,以院为主。科学院决心要把科技大学办好。

1975 年 10 月 23 日,科大党委领导受科学院领导委托, 代中国科学院起草了《关于中国科学技术大学几个问题的请示报告》(简称“代拟稿”),以便向国务院领导报告中国科学技术大学情况。“代拟稿”提出:中国科学技术大学的任务主要是为中国科学院所属各研究所及其它科研部门培养科学技术人员。这些人应具有一定的自然科学理论基础, 并掌握近代科学实验技术和至少一门外国语能力的又红又专的科学技术工作者;招收应届高中毕业生,经过文化考查, 择优录取,学制四年。学生要学好近代自然科学理论基础 ──数学(包括计算技术)、物理、化学、电子学及其测试技术,以及必要的专业基础知识。学生在校期间,就要参加科学实验活动,完成一定的科学研究任务;学校要搞好科学研究,使学校既是一个教学单位,又是一个科学研究单位,也 是一个中间试验性和一个小批量生产一些产品的单位,为发展我国科学事业做出更大的贡献。“代拟稿”还提出试办理科中学以便为科大准备生源及教师队伍建设等问题。【2】

“代拟稿”中提出的这些办学思想现在看来似乎非常平常。但是在当年“四人帮”横行的年代,提出这些,是需要有胆识的,是要冒风险的。《中国科学技术大学汇报提纲》 和《代拟稿》是胡耀邦在邓小平支持下指示科大起草的,是 胡耀邦在科学院“百日维新”中的重要内容,胡耀邦在科学 院的“百日维新”中与极左思潮的斗争,功不可没!

我们这个年龄的人都还记得,1973 年一位名叫张铁生的考生,交了一张“白卷”,成了“英雄”,甚至还在 1975 年 当选为第四届全国人大常委,深受江青、王洪文的宠爱。江青称他是一块“有棱有角的石头”,并说“我要用这块石头打人了”。当时二派的斗争,像我们这些不是搞政治的也看得出来,当时知识分子从内心讲,都是站在“右派”这边的。 在安徽,“天高皇帝远”,科大不买安徽省领导左倾思潮的账。

1975 年 11 月下旬,毛泽东发动“反击右倾翻案风”。安徽省委书记宋佩璋先后二十多次对科大的运动作出“指示”,要求大批“汇报提纲”、“代拟稿”,追“风源”,查“黑手”,在科大层层揪“走资派”,定武汝扬同志重犯走资派错误(那时刘达同志已调离科大)。【3】 但是宋佩璋的这些做法遭到科大师生员工的抵制、抗争和斗争,当年科大反对宋佩璋在安徽也是出了名的。

1976 年 1 月 8 日,周恩来总理逝世。噩耗传来,科大全校师生无比悲痛。全校师生员工不顾“四人帮”的阻挠,自发到校礼堂隆重悼念敬爱的周总理,钱临照先生主动登台发表悼词,追思周恩来总理对知识分子的爱护与关怀,对发展科技教育事业的期望,还以万分崇敬的心情追述周恩来总理毕生公而忘私的美德,言辞恳切,听者动容,这也是一次与左倾思潮的斗争。我带着女儿参加了校礼堂举行的周总理追悼会。

1976 年 4 月,北京爆发悼念周总理,反对“四人帮”的群众运动。“四人帮”以搜捕“反革命”、追查“政治谣言” 为由,责令各单位清查。科大被上级定为重点清查单位进行清查。但那时候,与左倾思潮的斗争中,文革中科大的派性全无,大家齐心一致应付、抵制和抗争上面的清查。我原来是科大“东方红公社”的,但在文革这段时间,关着房门, 可以无话不说的四位知心朋友,全是“延安公社”的,这一段追查“政治谣言”的经历,我至今还记忆犹新。

上面讲的是在政治上与“四人帮”顶着干。在业务上,科大人也不买极左思潮的账。当年的工农兵学员(那时不叫学生,叫学员)上大学是来“上、管、改”的,是来管理大学,改造我们这些“臭老九”的。我在“请中科大学子不要太在意排名”【4】一文中曾提到,“当年科大是我们这批科大人为主力,我们头上没辫子,屁股上没尾巴,我们认为当老师就要好好教书,当学生就该好好学习,我们就不信‘上、管、 改’那一套。”复旦大学的老师来科大参观,看到我们的工农兵学员在看英文的专业参考书,甚是奇怪,他们看我们对学生的教育抓得很紧,问我们:“难道你们不怕工农兵学员造反?”由于认真教书,严格要求学生,使得当年科大工农兵学员的质量在全国名列前茅。如,后来成为南开大学校长的饶子和院士,就是科大当年的工农兵学员,我看全国工农 兵学员中当选科学院院士的恐怕也为数不多。

后来邓小平说:“据我了解,科技大学办得较好,年轻人才较多,应予扶持。”不知小平同志是不是把我们这些也算作“年轻人才”了,那真是太过奖了,太抬举我们了。我们从不认为自己是什么人才,只是对“臭老九”的称呼,心里不服。我们这些人都只是凭良心干活,不甘落后罢了。

方励之说:“从(淮南煤矿)矿井出来以后,我就开始转到广义相对论研究,转到天体物理,宇宙学的研究。大学一九七一年开始复课,图书馆终于开了,虽然杂志还很不全。 一九七一年,我开始转到天体物理学研究,我的第一篇宇宙学论文,可以说也是中华人民共和国时代的第一篇宇宙学论文,是我一九七二年发表的。国外就有人在文章中提到我们, 我记得,是英国的《自然》杂志。但也很快受到四人帮组织的《文汇报》的批判。因为宇宙学在中国一直是被禁止的学科,像苏联一样,认为研究宇宙学是唯心主义的。有很多朋友也说,你搞这种东西干什么?然而,好就好在当时科技大学的领导,像刘达,他说:你别管它,就做你的。所以不但我做,还有别的同事一起做,慢慢形成一个小组。我们小组, 在七十年代的科技大学,是发表论文最多的。在国内宇宙学方面也是最早做的。”方励之的研究组于 1978 年“全国科学大会”上荣获“先进集体”奖,这是名副其实的“先进集 体”,这些才是真正的“年轻人才”。方励之领导的不到十个人的科研小组,后来出了方励之、张家铝、周又元三位院 士,在中国也是个奇迹!

科大下迁合肥后,科大人身处逆境,顽强拼搏的精神, 我认为方励之是最好的例子。他白天在砖厂烧砖,晚上利用业余时间从事天体物理研究,注意,搞科研只能用业余时间。 网上有一篇文章说,方励之带领几个年轻人,晚上躲在地下室从事天体物理研究。我知道,方励之的天体物理研究是从科大下迁合肥后开始的,并且是从零开始的。但是不是真的躲在地下室,我没考证过,其实想考证很容易,只要打个电话问一下程福臻教授就可以了,但我认为这些都无关紧要。

我常跟朋友半开玩笑的说,“四人帮”横行的年代其它学校不敢抓工农兵学员的教育质量,科大敢抓,科大捞了一笔业务资本; 科大顶着“四人帮”,反对宋佩璋,科大又捞了一笔政治资本。但这当然都是笑话,关键是科大人虽身处逆境,但不甘沉沦。科大虽来自北京,到了安徽,也具有“大雪压青松,青松挺且直。”的黄山松精神。

下迁后的第一项科研

我下迁后的第一项科研,也是我大学毕业后的第二项科研,是研制低温电容液面计。1972 年科大开始招工农兵学员,老师也可以搞科研了。 那时,科大是“山中无老虎,猴子称大王”,因为无“老虎”, 我们这些“猴子”想干什么就干什么。大家各自选题,无人指导,也无人干涉,体现了科大的自由、民主,这点是“老牌”大学不能比的。这样每个人都能做自已喜欢的课题,干起来特有劲,苦也甜。每个成功的科学家,无一不是做他最喜欢的课题。若觉得科大是个谜,“自由、民主”应该算是谜底之一。一个国家也一样,只有自由、民主,才能充分发挥每个人的积极性,怪不得有这么多革命先贤,为自由、民主奋斗终生。

我之所以选择研制低温电容液面计这个课题,因为当时液氦的液面测量在国内是个尚待解决的问题。当时北京大学、 浙江大学和上海科技大学等不少单位都在研究这一课题。当年我们国家从法国进口了一台使用超导磁体的核磁共振仪, 带了一台低温电容液面计,上面三所学校,都仿效从法国进口的液面计研制。我认为搞科研不应跟在别人的屁股后面研 究,必须走自己的路,才能创新。

如何消除引线电容的影响,是本课题的难点和关键。为了消除引线电容的影响,我真是冥思苦想,有时走路都在想这个问题。经过无数次的试验和失败,苦苦研究了几年。大约是 1974 年左右,我带 73 级工农兵学员去北京物理所实习, 同时也把我研制的低温液面计带到物理所做实验。听说物理所有一台仪器,可以测量很小的电容,我借来说明书一看, 发现它用“变压器电桥”消除了引线电容的影响。于是我借用了这一方法,消除了引线电容的影响。当然,用“变压器电桥”消除引线电容的影响,并非我首创,但把这一方法用于低温电容液面计,我是第一个。

整台仪器的电子线路都是我自己设计的。我们那个年代,大学里学的是电子管线路,到七十年代就过时了。如今科技发展很快,许多知识很快过时,必须自学新的知识,紧上科技发展的步伐。我自认为这方面我做得还是比较好的。

文化大革命中,聊天、打扑克、下象棋、装收音机都可以,看书却要受批判、遭非议。我选择了装半导体收音机。 因为六十年代我一看晶体管电路出来了,赶紧自学晶体管线路。通过装晶体管收音机,学习晶体管线路。到七十年代, 一看又出来了集成电路,又赶紧自学集成电路。在低温电容液面计这个课题中,我全部采用了当时最先进的集成电路, 这是这个课题取得成功的第二个原因。

大约是 1975 年或 1976 年,科大第一台氦液化机安装成功,请上海冶金所的同志帮我们调试氦液化机。当时,科大低温物理教研室就我一个人有科研项目,于是就拿我研制的低温电容液面计作试验。上海冶金所的同志认为我研制的低 温电容液面计做得很好,建议我开个鉴定会。于是,我就邀请了一些国内同行开了个鉴定会。

当时我已研制了三台低温电容液面计,鉴定会的第一天,请一位代表用肉眼观察玻璃杜瓦瓶中液氦的液面高度,并报数; 其他代表观察三台低温电容液面计的指示,鉴定是否与肉眼读数一致。等做完第二天实验,我说,明天再做重复试验。代表们说,不用再做重复实验了,今天三台液面计的指示很一致,等于是重复试验了。

这一项目,鉴定会代表一致给予高度评价,并且说,低温电容液面计,阮耀钟做的是目前国内最高水平了,若无别的高招,建议别人也不用再研究了。据我所知,国内后来一直没人再从事低温液面计的研究。

这是我的第二项科研,是在下迁到合肥后做的。这项科 研我花费了四、五年时间,当时科大刚从北京下迁合肥,条件异常艰苦,我用一把电烙铁和一台示波器,击败了所有竞争对手。该项目于 1978 年获得“科学院重大科研成果奖” 和“安徽省重大科研成果奖”。这是我继低温热导仪之后的第二项科研。我的第一项科研“低温热导仪”是在科大下迁前完成的。

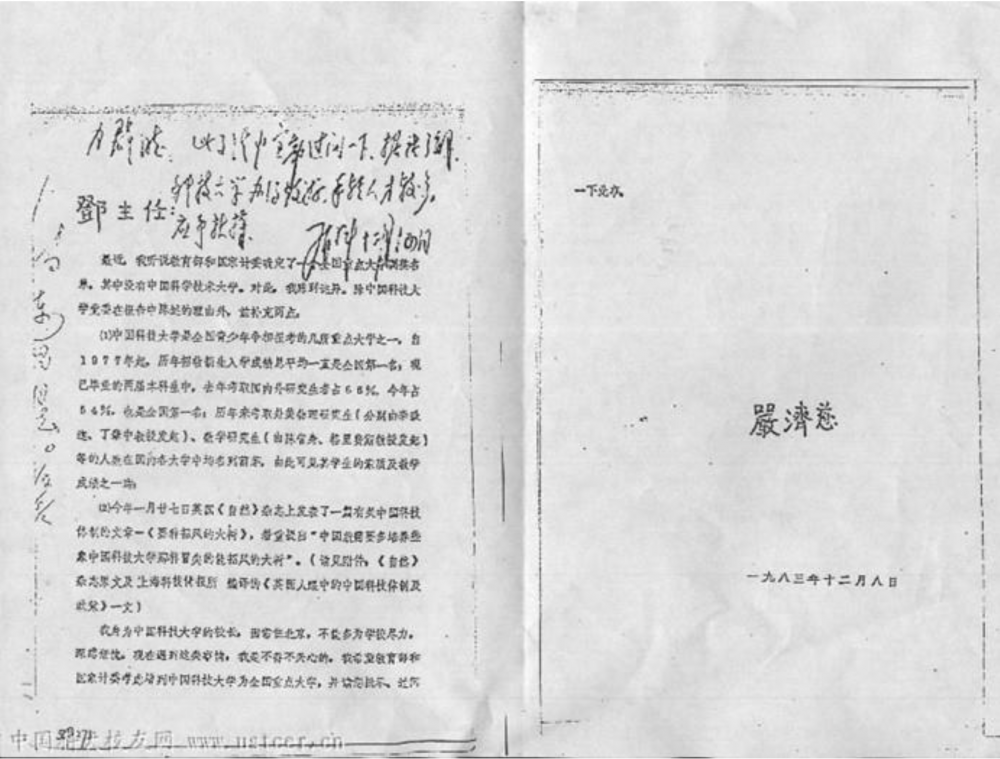

科大的春天终于来到 邓小平关于办好科大的批示

邓小平关于办好科大的批示

1976 年 10 月,“四人帮”被粉碎,举国欢腾,迎来了科学的春天,科大也迎来了春天,而且科大的春天来得比别人更早!

1977 年撤销工、军宣队,尤其是在 1978 年的“全国科学大会”上,邓小平提出“科学技术是生产力”、“知识分子是工人阶级一部分”,为知识分子摘掉了“臭老九”的帽 子,尊重知识,尊重人才,前所未有。以前,毛泽东每次发动运动,几乎都是整知识分子。一直到现在,我还想不通, 毛泽东为什么这么恨知识分子。照理说毛泽东也是中专毕业,应算是小知识分子,在北京大学图书馆也当过管理员,多少对知识分子应有所理解。像我这样的人,出身于贫下中农,高中毕业免试保送上大学,我一直抱着对党和毛主席感激之情,紧跟党,崇拜毛泽东,在大学里加入了共产党。但不知道为什么要死劲把我们往资产阶级知识分子推,推到共产党的对立面。

1977 年 6 月 20 日中共中央决定将宋佩璋调离安徽,由万里任中共安徽省委书记,消息传到学校,举校欢腾。

在“四人帮”横行的最后几年,科大与科学院密切合作, 代表科学院起草“汇报提纲”和《代拟稿》,“反击右倾翻案风”时遭受批判。如今“四人帮”垮台,科学院和科大这对患难与共的“父子”开始扬眉吐气,科学院对这位昔日 “科学院的落难公子”倍加疼爱; 对这位蛮讲父子情谊的“独生子女”宠爱有加; 对这位挺争气的“落难公子”十分赞赏。

1977 年 8 月,中国科学院在京召开中国科学技术大学工作会议,郭老亲自接见了参加会议的全体同志,并合影留念。 会议提出要继续坚持“全院办校,所系结合”的方针办好科大,科大既要成为教学中心也要成为科学中心。新华通讯社 以“一定要办好中国科技大学”为标题报导上述消息;《人民日报》编者按语称“在教育要大上的形势下,中国科学技 术大学先迈开了一大步”。由于有数年顽强拼搏打下的基础,所以春天一到,科大起跑比谁都快,一度在高校中领先,就 不足为怪了。并且科大人本来就强调创新,富有创新精神, 科大又多次迈出第一步。

1977 年底科大当时虽然只有 8 个教授,10 个副教授, 126 个讲师,可是科大人为了把“四人帮”耽误了的时间夺 回来,真是跑步奔向未来,像我们这些人当时还是助教,跑得比谁都来劲,比谁都快。像方励之这些年轻人才,这时候也不用业余时间,偷偷摸摸研究天体物理了,可以光明正大、 理直气壮地研究天体物理了。可想而知,这时中国还有谁能赶上他们!

1977 年开始,科大率先对外开放,选拔优秀青年教师赴欧美进修访问;

1978 年 3 月,成立全国第一个研究生院,这是国内迄今为止唯一由国务院批准成立的研究生院;

1978 年 3 月 8 日,中国第一个“少年班”在科大诞生。 《人民日报》以《中国科技大学少年班的豪迈誓言: 我们要 跑步奔向祖国的未来》为题报导科大“少年班”的诞生。那时不仅是少年班,整个科大都在“跑步奔向祖国的未来”;

国内大学中第一个,也是唯一的“国家同步辐射实验室” 于 1978 年 3 月开始在科大筹建;

1980 年,实行学分制,实行导师制;

1982 年,设立我国第一个以个人名义命名的奖学金—— 郭沫若奖学金;

1983 年,获准兴建我国第一个国家实验室——国家同步辐射实验室,这也是国内高校中迄今唯一的大科学工程;

......

持续的改革创新也为中国科大带来了累累硕果,为学校赢得了广泛的国内国际声誉。

1983 年,英国《自然》杂志撰文称赞中国科大为“招风的大树”;同年底,中国改革开放总设计师邓小平先生称赞道:“据我了解,科技大学办得较好,年轻人才较多。”

虽然科大要求迁回北京的呼声和努力一直没有停止,但是,科大人务实,说归说,写归写,干归干,丝毫没有因此减慢前进的步伐。从 1979 年至 1989 年举办的 CUSPEA (China-U.S. Physics Examination and Application)考试,科大一直遥遥领先。当时我们这些科大老师,在清华、北大, 都是学生辈的,为什么 CUSPEA 考试还考不过科大,几所名牌大学的校长很难理解; 科大英语四级和六级考试的成绩遥遥领先其他高校,科大的优秀率还高于其它高校的及格率; 科大新生入学考试的成绩比清华、北大高二十多分,曾出现 一个班上有四位省高考状元,称为“一班四状元”;......这 一切,使后来任中国科学院院长,当年任浙大校长的路甬祥都觉得科大是个谜。

但这一切,都已成历史。只能说明科大终于闯过了“下迁”这场大灾难,以我看,科大下迁遭受的这场灾难,不亚于汶川大地震,这次汶川大地震有来自全国各地,甚至世界各地的同情和支援,我想以后地震灾区要重建校舍,总不会 让老师去烧砖。科大在这场大灾难中没有垮掉,科大二次创 业成功了!但是,年轻的科大人要懂得“创业难,守业更难”, 如今竞争更激烈!所谓“青出于蓝,胜于蓝”,我相信年轻 一代科大人一定会比我们更强!

科大老师能把书教活

有一次,我曾问我的学生:“你觉得科大哪个物理老师 的课讲得最好?”他说了两个老师。一个是方励之老师,另 一个是吴杭生老师。他说,吴杭生老师讲的物理图象很清楚, 吴杭生老师是科学院院士,可惜已去世;方校长上原子物理, 一学期原子物理讲完了,发现书上很多东西,方老师都没有 讲,但方老师的物理思路讲得很清楚。最后一堂课结束时, 同学们是全体起立鼓掌,向方老师致意感谢。

“最后一堂课结束时,同学们是全体起立鼓掌,向老师致意感谢。”这样的事我还是第一次听说,可见方励之的课讲得何等的好,多受同学欢迎。我自认为自己的课也讲得不 错,但从未享受过“全体学生起立鼓掌”的殊荣。可惜方励之 1987 年被迫离开科大后再也没有回来,后来去美国一所大学给美国学生上课了。这样的好老师不能给中国学生讲课,去给美国学生上课,实在太可惜!

方励之不仅讲课出色,他写的书也很出色。科大自己编的第一本教科书,是方励之和李淑娴著的《力学概论》,1986 年由安徽科学技术出版社出版。科大以前用它作为力学课的教材,我一个 59 级的同学用过这本教材,给学生讲力学课, 她非常赞赏这本教材。当然,现在因为众所周知的原因,不许用这本教材了。为了让大家了解这本书的特点,我摘录本书序中的一段话:

“普通物理中的力学,是相当难教的,凡是教授过这门课的老师,大都有此体会。一方面,力学是整个物理学的基石,它包含许多基本的观念、方法和理论,需要学生极为准确地加以掌握,以备后继学习之用;另一方面,初入大学的学生,往往看轻力学,误认为新的内容不多,似乎在中学里都已学过,结果力学反而被疏忽了。”

你可以看看方校长写的这本书,看他是怎么解决这二个问题的。我们仅仅是从政治考虑,不用它作教科书,因人废书,实在可惜。

我有一个体会,大学老师要想教好书,必须自己搞科研, 这样才能把书教活。科大一直很重视基础课,最好的老师教基础课。并且科大老师都从事科研,所以才能把书教活。

科大第一个改革者──温元凯

科大最先实行改革的是温元凯。温元凯曾于 1982 年到 法国,用温元凯自己的话说:“从那开始,我对那种极左的、 贫困的社会主义产生了深深的怀疑。我在巴黎的两年里阅读了大量的书籍,既有自然科学的,也有社会科学的,希望从中找到答案。在法国期间,我还被邀请到美国、英国、德国、 比利时、意大利等九个国家去讲学,更多地了解了世界。由 于到过西方九个国家,我就有比一般科学家广得多的阅历。 我的一个想法是,我们中国人不笨也不懒,为什么中国还这么落后?关键是体制的问题。如果我们能够改革这个体制, 中国人同样可以激发出聪明才智。我婉拒了一些国家让我留下来的邀请,决心回国推动改革。于是我回到了中国科技大学。”我很理解温元凯的心情,或者说,我的心情也与温元凯差不多。但是我更多的是考虑自己的业务,在政治上想得比较少,因为我知道自己不是搞政治的料。但是,作为一个 有良知的知识分子,要他一点也不考虑政治很难。

温元凯 1982 年从法国回到科大后,国内外巨大的反差激发了他寻求变革的力量。温元凯给万里副总理写了一封信, 倡议在中国科技大学实施教学改革,得到了万里热情洋溢的 批复。万里是一个思想开放的政治家,他要求安徽省委支持温元凯。温元凯是科大第一个搞改革的,他当时担任化学系主任、支部书记,温元凯的改革主要是搞创收,他创立了国内最早的校办公司──“中国振华新技术开发公司”,通过为工厂解决技术问题收取服务费,卖高营养面包赚钱。但当时我和大多数科大老师都认为,大学的改革是否成功,应该看教学质量和科研水平是否提高,并不是看你赚了多少钱。 所以我和大多数科大老师对温元凯的改革采取观望态度,科大党委对温元凯的改革也采取观望态度。

后来改革的呼声越来越高,听说科大党委派人到上海交大取经,上海交大说:“我们还是跟你们的温元凯学的,怎么还到我们这里来取经?”这样,科大领导不得不让温元凯在校礼堂作了一次报告,介绍他的改革。那次温元凯在校大礼堂的报告会我也去听了。温元凯一开始是这样说的:“我从法国回来,自己搞搞科研不是不行,但是我认为我们国家必须改革。我也知道,凡是改革者都没有好下场,在中国改革能否成功,也不是决定于改革者的方案是否正确,而是决定于皇帝的态度。”对于温元凯的这一开场白我印象特深, 就这么几句话,让我改变了对温元凯改革的态度,由观望变为支持,因为温元凯的改革不是为了自己!

1984 年,温元凯的专著《中国的大趋势》问世,列 1984 年全国最畅销书第二位,对当时的中国改革形成了极大的冲 击。温元凯应邀在全国两百多所大学、几百个城市做有关改革开放的讲演,受到的欢迎程度超乎想象。温元凯成为知名的社会活动家、演说家,被港报称为“中国当代四大思想家” 之一,1988 年又被评为“中国改革十大风云人物”之一。

但是,至今我仍认为温元凯的改革不是真正的教育改革。管、方二位校长在科大实行的改革,如下面将介绍的“教授治校在科大”、“民主办学在科大”、“学生自治在科大”等,才是真正的教育改革!

- 《中国科技大学南迁之谜》

- 《文革十年中国教育大事录》

- 《中国科学技术大学大事记》

- 《我为刘达同志当了一次“信使”》

参考文献

[一] 阮耀钟:《请中科大学子不要太在意排名》