China Content Center 2023年6月16日

不久前美国投资人罗杰斯在论坛上发问:历史上埃及文明,罗马文明,大英帝国都曾辉煌过,但最终都衰落乃至于崩溃了,再没能重回巅峰。而中华文明,虽历经数次磨难,却依然能重新崛起,近四十年中国的强势发展就是最好的例证。到底应该如何解释中华文明强大的生命力和韧性呢?今天,我们邀请到复旦大学中国研究院的文扬教授为我们拨开历史的迷雾,一探中华文明经久不衰的底层逻辑。

罗杰斯的疑惑:论中华文明屡次崛起的原因

“中国已经存在了几千年了,世界也有其他很多国家也是这样。但中国是世界历史上唯一的有三、四次做到全球顶端的国家。在历史上,罗马曾经伟大了一次,埃及曾经伟大了一次,大英帝国曾经伟大了一次,而中国在经历数次大崩溃之后却伟大了三、四次,但是我并不知道为什么。中国是世界历史上的唯一国家在底部待了一段时间之后,有三四次反弹到了世界顶端的国家。没有其他的国家做到了这一点,现在他们还在发生同样的事情,如果你们知道是什么原因,请给我发封邮件。

我觉得这个问题非常的有意义,其实是在我们当代中国的今天,对于国家,民族的未来持什么样的看法决定和影响了不光是一个人的投资,还有其工作,生活,发展的诸多方面的选择。今天我尝试着从我对历史认识的角度来回答罗杰斯的这个问题,当然这种大问题是永远没有共识的绝对的标准答案的,以下分析无非就是力求希望能够接近本质而已,要是觉得我说的不对,就当我胡扯了。

中华文明和西方文明的不同之处

首先这个题目是“为什么历史上中国和其他国家不一样,能够三番四次的跌倒再爬起来,重回世界之巅”,那么我们找原因,从逻辑上来讲,就应该从我们中华文明和其他文明不一样的点来分析。

当然,最基础的原因是地缘环境的不同,但这个最最基础的因素,仅限于此,并不能直接解释上面的问题,而如果只是说中国地大物博,中华文明一直传承,中国人勤劳简朴重视教育等等,我觉得这又有些浮于表面,比如说,我们也可以进一步问,为什么中华文明一直传承不断?为什么中国人勤劳简朴重视教育?所以我觉得还是需要再挖掘更深层次的一些原因。

因此,我的思路是重点分析基于地缘环境及其他历史机遇而衍生出的各种直接底层的次生因素的不同。这些次生因素再进一步造就了中华文明的不同之处。

所以从直观上来看,我们国家历史上一直存在的,而其他国家一直没有的比较根本的东西,说到底大概主要的就是下面几样:

1) 汉字

2) 郡县制

3) 儒家思想

4) 科举体制

5) 归纳法为主的思维体系

前四者我觉得是决定中国发展脉络不同于世界其他国家的独有的“文明层面的四大发明”,尽管没有官方承认这一说法,但我觉得基本也是大家普遍认可的一些共识,最后一点是讲中国人处理解决问题的思维方式。我觉得这些都是本质的因素,下面我们分别来分析每一个要素的具体作用。

一. 汉字:表意字VS表音字

汉字是全世界流传下来的唯一一种表意的文字,而现在其他主要的文字都是表音文字,如英语,拉丁语、阿拉伯语等。此外,别看都是方块字,韩语其实是表音字,就跟我们的拼音一样。而日语其实就没有自创文字,它是假名,汉字,罗马字拼凑出来的结合体。所以,真正地地道道的表意文字,只有我们中国的汉字。

那么表意字和表音字对于一个文明来讲,有什么显著不同的影响吗?

文字是语言的载体,在人类的进化历史上,是先有语言,再有文字,所以表音字是更加直接的语言记录方式,即根据大家说话的读音直接记录下来。而表意字,是跨过了读音,将大家说话的内容用图画的方式表达出来。在人类早期的文明中,古埃及的象型文字,古希腊的腓尼基文字是表音字,而古印度的印章文字,古巴比伦的楔形文字,古代中国的甲骨文都是表意字,但后来印度和巴比伦的文字也都不同形式的进化为了表音字,只有中国一直传承的是表意文字。

从大体的脉络来讲,文字一开始是为记事或宗教活动而创造的,不是为了记录口语,自然会选择一些表意的符号就可以来完成记载的任务。但随着人类社会的发展,文字被赋予了更多的使命,记录口语被提上了日程,数量有限的表意符号无法适应这一需求,文字就逐渐发展为更为简单的表音系统了。

可想而知,表音字如英文只需要简单的26个字母,即可以根据读音来组合形成表达大家平时所表达的种种单词,而汉字光甲骨文时期就有3500-4500个文字,到清朝年间已经发展了5万个文字(康熙字典有47035个汉字),所以汉字不但延展性很费劲,需要不断的内部造字来实现大家记录语言的需要,而且还很难学,不容易快速的普及。所以从这个逻辑上来讲,历史上文字的变迁从表意变为表音似乎是水到渠成。

以至于到后来的五四新文化运动时期,傅斯年、钱玄同、鲁迅等人甚至提出要废除汉字,理由是中国要赶上西方现代化国家,必须从改革文字开始,因为他们认为文字也有个进化论,(也就是适者生存的逻辑),汉字是落后的象形文字,难学难写难认,是普及教育的障碍,是旧中国人民愚昧的根源,而表音的拼音文字只需要记住几十个字母,学起来容易很多。所以要废除汉字,改成拼音文字。

所以,不管怎么说,汉字这种古老的象形文字能走到今天,非常的不容易,但为什么人类文字的发展,只有中国独辟蹊径,直至今日保留了表意字的传承?

其实本质的原因,汉字的传承是汉语的构成特点决定的,我们汉语是单音节语种的语言,不像英语这种多音节语种的语言,我们只有435个音节,所以还需要四个声调来区分,而且大部分的汉字还有一字多义,同音异义,试想如果纯粹用拼音来表达汉语,将丢失大量的信息。

比如民国时期的文学家赵元任先生曾写了一篇短文《施氏食狮史》来为难主张将汉字改为拼音文字的人:

“石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。氏时时适市视狮,十时,适十狮适市。是时,适施氏适市,施氏视是十狮,拭矢试,使是十狮逝世。适石室,石室湿,氏使侍拭石室,石室拭,始食是十狮尸,实十石狮尸,试释是事。”

如果用拼音来写这篇文章,就是除了满篇的shi shi shi,基本不知道在说什么。

此外,中国历史上不是没有过汉语被不断挑战的时代,历史上的南北朝,元朝,清朝等游牧民族统治的时期,都曾全力的推行鲜卑文,蒙文,满文,力图取代汉字的地位,但汉字仍然一脉相承,因为在这片土地上主要生活的是汉族人民,他们说的是汉语,只有传统的汉字来表达汉语最直接,最合适,别的文字都无法取代。

所以汉字的传承本质上是由汉语的语言特点决定的,这就决定了尽管我们走了一条艰难的文字发展之路,但这个是最适合我们汉语表达的一种文字方式,汉字也很争气,几千年的不断内化造字和演进,成功适应了时代发展的种种挑战,成为目前传承至今的世界唯一一种象形的表意文字。

艰难传承至今,有失必有得,汉字这种古老的象形文字几千年艰辛的路程走了下来,给我们中华文明带来了怎样的历史财富?

1. 汉字有强大的跨区域统一性和传承能力

自中华文明从黄河下游流域发源起来,不断扩张到北至大兴安岭,南至闽粤沿海,期间包含了历史不同的村落,部族,很多地区的人民其语言和表达方式在起始阶段并不相同,但在中华文明的扩张时期,尽管华北地区和闽粤地区发音方式不同,但表意型汉字的传播有天然的兼容性。包括现在也是,就像“街道”的“街”字,北方读“jie”,广东读“gai”,试想如果我们语言是表音字,那么妥妥的华北和广东是两种写法,两种文字。而表意型的汉字,全部写成“街”,无论东西南北中的方言怎么读这个字,都不影响我们认同其为一个相同的含义。

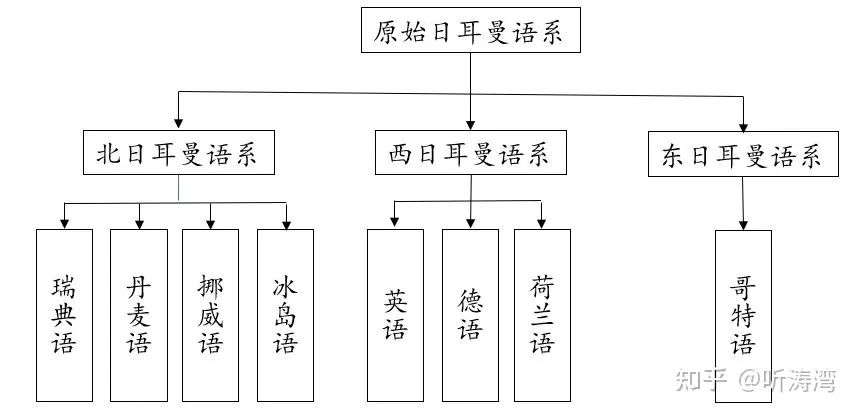

对比欧洲语言的发展,在日耳曼民族占领罗马帝国之后,其文字在向欧洲各个地区扩张的过程中,不可避免会受到当地方言的影响,但因为是表音文字,是根据读音来记录语言的,所以尽管都是一波人的后代,是源于一个语系,但也衍生出了至今不同的各种文字,如光日耳曼语系就有西日耳曼语支(英语,德语,荷兰语等),北日耳曼语支(瑞典语、丹麦语、挪威语、冰岛语),东日耳曼语支(哥特语)等。

所以发生这样语系分裂现象最核心的原因就是日耳曼的语言文字是表音不是表意,所以读音分裂就意味着文字分裂,综合起来就是语言分裂。相类比的,拉丁文也是如此,而汉语却永远不会出现这样的现象。

因此,汉语因为是汉字是表意字,文字表达的象形含义是稳定不变的,所以无论走到哪,可以不受到语言发音变化的限制而发生变化,换句话说就算读音分裂,文字并不分裂,都是一个统一稳定的汉字。没有什么陕西字,广东字。

此外,语言的口语自身也会随着时间的发展发生迭代,因此就表音文字来讲,因为口语会随着时间发生一些表达上的变化,同一种语言如英语,现在的英语和500年前的莎士比亚的英语已经有所不同,公元八世纪的古英语现在是基本看不懂的。而汉语因为表意不表音,就没有这个问题,我们现在稍微有点汉语基础的人,看2500年前先秦时代的文章都没有什么障碍。所以表意的汉字明显有更加稳定的传承性。所以我们可以传承源远流长五千年的文化,而其他文明却无法做到。

所以综上,中国的象形汉字无论是从统一性还是传承性方面都远远优于其他文明的表音文字,而文化的载体就是文字,文字的传播带来的是文化的传播,文字的统一带来的是文化的统一,大家用汉字的,无论是地域方言读音不一样,还是时代不一样,但都认为自己是中国人,这就是中国人民更加趋向认同统一,文化向心力那么强的核心因素。

反观欧洲历史连文字都没办法做到统一,那么自然文化和国家也不会统一到一起。所以中国文化的统一和传承性的底层是中国汉字,这一点老外是学不来的。

2. 汉字提升中华文明的同化能力

众所周知,中国历史上有四次游牧民族入主中原的时期,分别是南北朝,南宋,元朝还有清朝,但最终他们基本都变成了我们中国56个少数民族或者少数民族祖先的一份子,纵观整个世界历史,面对侵略者,非但能够保全自己,还能够做到以文化实现反向吞并,除了中国以外,再没有任何一个国家能够做到。这是什么原因,我们今天从文化的角度来试着阐述其中的逻辑。

在中国历史上,全民皆兵的草原游牧民族有先天的战争优势,但他们也有一个明显的劣势,就是人口数量无法与中原地区农耕文化的汉人相抗衡(游牧民族的人口数量撑死百万级,但中原地区的人口数量是在千万级),所以游牧民族要么被汉民族打败,要么偶尔几次打败了汉民族,入主了中原,但是也碰到了一个如何用少数人统治多数人的巨大难题。

第一个解题的就是南北朝时期,当时五胡乱华的年代,游牧民族对汉人进行强力的压迫和屠杀,但这时候因为汉字在文化上已经彻底统一了汉族,汉族内部基本上是铁板一块,尽管外族侵略不断,但内部团结性难以瓦解。这个其实跟抗日战争的时候也一样,尽管这时候也有不少汉奸之流,但大体上汉人保持着不断反抗的态势,民族矛盾层出不穷,时不时的捣乱,游牧民族的统治很难稳定下来,各种暴乱,反抗。

直到到了北魏孝文帝拓跋宏的时候,折腾了150多年了,汉族人民还是不服,所以他们实在受不了了,开始转变高压政策,转为全面汉化。(北魏王朝刚建立的时候,也对汉人很排斥,全面禁止汉族文化,曾经有个鲜卑贵族贺迪卡,就因为说自己穿的服装风格接近汉服,当时就被皇帝斩首了,所以可见孝文帝这个弯拐的有多大)

孝文帝当时的政策大体上无非就是1)迁都,2)确立汉语官方语言 3)穿汉服 4)改汉姓,5)通婚。说来也灵,孝文帝汉化改革后,政权逐渐就稳定了,汉族百姓也不闹了,且政治、经济、制度、文化等方面都迈上了新的高度,也使北魏成为了真正的中原政权,为后面隋朝统一全国奠定了基础。

所以这个案例从表面逻辑上来讲,汉文化对待外来民族有这样的特点:

你可以统治我们,但是不能压迫我们的思想,不能改变我们的生活习惯。而只要你们认同我们的理念,尊重我们的祖先和传统,使用我们的汉字,我们就可以一起合作,甚至效忠于你,认可你成为我们传统的一部分,认为大家都是中国人。

所以无论是后面的明朝对待元朝,还是现在对待清朝,我们从传统上还是认为他们是继承了中华文化的天命,为他们修史。

再往深层次的原因进行挖掘,为什么会有这样的现象?

首先,我认为最重要的原因是汉字完成了汉文化上的统一,使我们的民族向内的向心力较强,所以对于外部压力能够做到底座很稳,不至于分崩离析。

其次,中国文化自古有一种包容性,求同存异的意识,因为中华文明立足于农耕时代,而那时候的农业发展因为需要集体协作,如引水灌溉等,所以我们很早就是依靠集体发展的一个文明(比如熟知的大禹治水),这跟欧洲起源于商业文明的个体意识不一样,中国古人是十分注重在不同的群体之间,建立起健康合理的秩序和法度,通过求同存异的协作来发展自己。从先秦时代《论语》就有“君子和而不同”,《中庸》中“万物并育而不相害,道并行而不相悖”的认识。所以,求同存异,是中国传统文化中极高明的一种思想,这个是其他国家没看到的。此外,中国儒家思想,追求的并不是达尔文主义式的成王败寇,而是一种追求自我实现和提升的价值取向,所以只要是不破坏这个传统,就算是异族人当皇帝,我们也可以一起实现自我的价值。

再次,就是我们人口数量级上的巨大优势,如果我们人口不够多,文化再坚实,再有求同存异的精神,也没法去反向同化其他异族文明。

所以综合起来,我们有一个依靠汉字带来的统一的强有力的文化底座,再加上求同存异,共同发展的思想意识,再加上碾压级的人口优势,就可以实现对于少数外来民族的反向吞并和同化。

3. 总结

所以中华文明文化的根源在于汉字,汉字的表意特征给我们中华文明带来了从扩张性,统一性和传承性的巨大优势,汉字就像一块吸铁石,从文化上彻底统一了亚欧大陆东边的一个横跨草原,河流,山川,丘陵的多民族地区,从而根源上促成了中国成为一个有一片巨大的国土,巨大的人口,以及思想和文化具有统一、传承、包容的历史特点的国家。

无论我们的文明遭受了什么样的困难,只要汉字不断,我们的文脉就一直延续,我们的思想和精神特质就一直传承,团结统一且数量众多的中国人就有机会不断翻盘。为此,中国为什么是世界历史上唯一一个屡次崛起,屡次登顶的国家,小小的汉字是最基本,最核心的因素。

至此关于汉字对于中华文明作用的探讨就到此为止了,后面章节我们将探讨其他方面的因素,未完待续:)