看不见的人:中国农民工、日本外籍劳工与美国非法移民的三种“必要却被压低的劳动力群体”

在全球主要经济体中,都存在一类对经济运行至关重要,却在制度上被系统性压低、排斥或否认的人群。

他们不是边缘,而是基础;不是例外,而是结构的一部分。

在中国,这一群体被称为农民工;

在日本,他们被称为外籍劳工(技能实习生、特定技能);

在美国,他们则是非法移民(Undocumented Immigrants)。

三者身份、法律地位、社会叙事截然不同,但在经济功能和制度逻辑上,却呈现出高度相似的结构性特征。

首先我们来看定义的差异:他们的法律身份不同,但是在制度中的位置相同

从法律定义看,这三类人群几乎没有可比性:

中国农民工是本国公民;

日本外籍劳工是合法居留、合法就业的外国人;

美国非法移民则在法律意义上“并不存在”。

但如果从制度功能而非法律文本出发,会发现一个惊人的共同点:

他们都被系统性地设计为“必要,但不可完全融入”的劳动力。

农民工是“合法公民,但非完整城市居民”;

日本外劳是“合法劳动者,但被限制流动与扎根”;

美国非法移民是“非法个体,但被长期默许参与生产”。

法律身份不同,制度地位却高度相似。

然后我们来了解一下规模与依赖度:他们不是劳动力市场的补充,而是不同程度和行业的支柱

数量决定了制度的重要性。

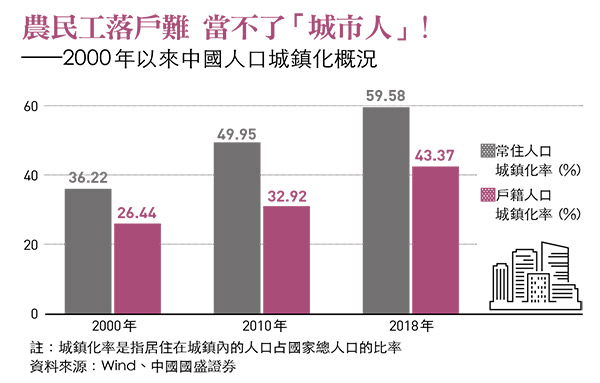

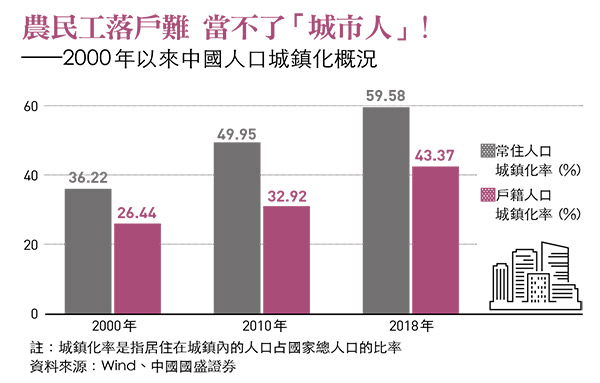

中国农民工约 2.9–3.0 亿人,占就业人口约三分之一;

日本外籍劳工约 200 多万人,占比虽小,却高度集中在建筑、护理、零售等关键行业;

美国非法移民约 1,000–1,200 万人,在农业、建筑、食品加工、餐饮等行业形成事实支柱。

一个重要事实是:

越是“低利润、劳动密集、不可外包”的行业,对这类人群的依赖越高。

没有农民工,中国的城市化和出口制造无法成立;

没有外劳,日本的便利店、养老护理和建筑系统会迅速失灵;

没有非法移民,美国的食品价格、住房成本和服务业通胀将显著上升。

第三个方面,收入悖论:低地位 ≠ 最低收入

在公众叙事中,这三类人常被视为“低收入者”,但真实情况更复杂。

中国农民工的收入通常高于农村平均水平,但显著低于城市本地同岗劳动者;

日本外籍劳工名义上“同工同酬”,但通过加班、宿舍费、语言壁垒等方式被隐性压低;

美国非法移民在绝对收入上,往往高于发展中国家的普通工人,甚至高于部分合法低薪岗位,但是相对合法移民的收入较低。

这形成一种典型悖论:

他们并非最穷,但始终最不安全。

问题不在于工资本身,而在于 ——

他们无法将收入转化为稳定身份、长期福利或代际上升。

第四个方面,福利与权利:制度性的“半存在状态”

在福利与社会保障方面,三者呈现出一种共同特征:制度性缺口。

农民工在医保、教育、养老上长期面临“跨制度成本”;

日本外劳可进入社保体系,但转换、长期居留和家庭整合极其困难;

美国非法移民几乎没有公共福利,仅在紧急医疗和子女义务教育上被有限承认。

一个极具讽刺意味的现象是:

在美国,非法移民的子女享有完整的公立教育权;

而在中国,农民工子女长期被排斥在城市教育体系之外。

这并非哪国更“仁慈”,而是制度设计逻辑不同:

美国将“人权”与“身份合法性”部分切割;

中国则将“公共资源”与“户籍身份”深度绑定。

第五个方面,法律保护:文本有完整性,但是执行有选择性

在法律层面:

中国农民工拥有完整劳动法保护;

日本外籍劳工名义上同工同权;

美国非法移民几乎不具备劳动合法性,但是各个州有着不同的解释权。

但在现实执行中:

中国的问题不在“无法可依”,而在“执法成本过高、地方偏向资本”(就是资本家的利益远远大于农民工的权益);

日本的问题是“制度本身即限制劳动者流动与议价能力”(制度性限制);

美国的问题则是“对用工需求选择性失明,对劳动者严格执法”(各个州有着不同的执法力度)

结果是:法律并未消失,而是被用来制造不对等。

第六个方面,制度逻辑的本质差异

如果把三者放在同一张“制度地图”上,可以看到三种不同但同样紧张的逻辑。

中国:内部二元结构

农民工是国家主动设计的内部劳动力池,通过户籍制度压低城市成本,但长期抑制消费与社会流动。

日本:否认移民的移民制度

日本需要外劳,却拒绝承认自己是移民国家,导致制度长期“临时化”,不可持续。

美国:地下化的劳动力市场

美国在政治上反对非法移民,在经济上却高度依赖他们,将风险完全外包给个人。

结语:他们都是经济的必要支撑,但却同时权益不被承认,至少是权益弱化

这三类人群的共同命运是:

他们对经济“过于重要”,以至于不能被真正接纳;

又“过于弱势”,以至于无法被公平对待。

中国农民工是被户籍制度限制融入的公民;

日本外籍劳工是被否认长期存在的劳动者;

美国非法移民则是被法律否认、却被现实依赖的人。

他们并不只是社会问题,而是各自发展模式的真实成本。本质上是制度化的被牺牲群体。

当一个社会长期依赖“看不见的人”来维持低成本与高效率时,问题从来不只是这些人会怎样,而是——这个社会最终会变成什么样。

最后我们来看看对中国未来的启示:当“农民工制度”走到历史拐点

对中国而言,农民工问题并不是一个“是否解决”的问题,而是一个是否已经进入不可回避阶段的问题。

在过去三十多年中,中国依靠农民工制度完成了三件事:

压低城市成本、快速推进城市化、支撑出口与基建型增长。

但这一制度正在同时遭遇人口、经济与制度三重约束。

人口结构变化:廉价劳动力正在消失

农民工制度隐含的前提,是农村存在持续、年轻、可流动的劳动力供给。但这一前提正在瓦解。

农村人口老龄化速度快于城市;

新生代农民工受教育水平更高、预期更高;

“进城不落户”的吸引力持续下降。

结果是:

农民工不再是“无限供给”,而是开始具备议价意识与选择权。

这意味着,中国正在失去一种曾被视为理所当然的“制度红利”。

内需与消费:二元制度的反噬效应

农民工制度在增长早期是优势,在转向内需驱动时则成为结构性障碍。

户籍限制抑制了长期居住与消费意愿;

教育、医疗、住房的不确定性,迫使农民工高储蓄、低消费;

代际流动受阻,导致“第二代城市边缘人”的出现。

与美国不同,中国无法通过全球资本和移民输入来对冲内需不足;

与日本不同,中国的人口规模决定了“外劳补丁”并不可行。

农民工群体无法成为稳定中产,没有对应的福利和保障,导致相当程度的中国内需无法真正扩张。

制造业升级的现实约束

一个常被忽视的事实是:

制造业升级并不只是技术问题,而是劳动力制度问题。

当农民工被长期视为“可替代、可压价”的群体时,企业缺乏投入培训和长期雇佣的激励;

当劳动者缺乏城市归属感时,也缺乏与企业共同升级的意愿。

这在某种程度上,反而更接近美国非法移民模式的弊端:高流动性、低稳定性、低人力资本沉淀。

三种路径的对照选择

从国际比较中,中国实际上可以看到三条不同但都存在风险的路径:

日本路径:通过延续“临时化”与补丁式调整,延缓问题爆发,但以长期停滞为代价。

美国路径:在事实层面依赖灰色劳动力,把风险完全下沉到个体,社会分裂加剧。

中国自己的路径(尚未完成):将农民工从“流动劳动力”转为“真正的城市居民”。

前两条路径都已被实践证明成本高昂;第三条路径虽然困难,却是唯一具有长期一致性的选择。

真正的难点:不是“给不给”,而是“谁来承担成本”

农民工市民化并不缺乏共识,真正的阻力在于成本分配:

地方政府不愿承担教育、医疗、社保支出;

城市中产担心公共资源被稀释;

企业不愿为长期雇佣付出更高成本。

但历史经验反复证明:

被延迟解决的制度成本,最终只会以更剧烈的形式回归。

小结:从“发展工具”到“社会成员”

农民工制度曾是中国高速增长的工具,但工具无法永久承担社会功能。

当增长模式发生变化,制度也必须随之转型。

与日本和美国的经验相比,中国的优势在于:

农民工是本国公民;

法律框架已经存在;

转型具备行政与制度动员能力。

真正的问题不在“能不能”,而在于是否愿意承认:一个依赖“半融入人口”的社会,无法长期稳定。

我们对比三个国家三个看不见的人群:从中国的农民工,到日本的外籍劳工,再到美国的非法移民劳工,他们都是三个国家经济不可或缺的部分,但是同时又都受到不同程度的系统性歧视,而要让他们被看见,他们的权益被保护,除了理想化的思维,更多的是需要系统性的改革,这方面,日本外劳政策可以说是做的比较好,中国有必须改善的农民工政策,而美国的非法移民则是最为棘手的问题。

马克谈天下(562) 看不见的人:中国民工vs日本外劳vs美国非移

markyang (2025-12-13 22:05:16) 评论 (1)看不见的人:中国农民工、日本外籍劳工与美国非法移民的三种“必要却被压低的劳动力群体”

在全球主要经济体中,都存在一类对经济运行至关重要,却在制度上被系统性压低、排斥或否认的人群。

他们不是边缘,而是基础;不是例外,而是结构的一部分。

在中国,这一群体被称为农民工;

在日本,他们被称为外籍劳工(技能实习生、特定技能);

在美国,他们则是非法移民(Undocumented Immigrants)。

三者身份、法律地位、社会叙事截然不同,但在经济功能和制度逻辑上,却呈现出高度相似的结构性特征。

首先我们来看定义的差异:他们的法律身份不同,但是在制度中的位置相同

从法律定义看,这三类人群几乎没有可比性:

中国农民工是本国公民;

日本外籍劳工是合法居留、合法就业的外国人;

美国非法移民则在法律意义上“并不存在”。

但如果从制度功能而非法律文本出发,会发现一个惊人的共同点:

他们都被系统性地设计为“必要,但不可完全融入”的劳动力。

农民工是“合法公民,但非完整城市居民”;

日本外劳是“合法劳动者,但被限制流动与扎根”;

美国非法移民是“非法个体,但被长期默许参与生产”。

法律身份不同,制度地位却高度相似。

然后我们来了解一下规模与依赖度:他们不是劳动力市场的补充,而是不同程度和行业的支柱

数量决定了制度的重要性。

中国农民工约 2.9–3.0 亿人,占就业人口约三分之一;

日本外籍劳工约 200 多万人,占比虽小,却高度集中在建筑、护理、零售等关键行业;

美国非法移民约 1,000–1,200 万人,在农业、建筑、食品加工、餐饮等行业形成事实支柱。

一个重要事实是:

越是“低利润、劳动密集、不可外包”的行业,对这类人群的依赖越高。

没有农民工,中国的城市化和出口制造无法成立;

没有外劳,日本的便利店、养老护理和建筑系统会迅速失灵;

没有非法移民,美国的食品价格、住房成本和服务业通胀将显著上升。

第三个方面,收入悖论:低地位 ≠ 最低收入

在公众叙事中,这三类人常被视为“低收入者”,但真实情况更复杂。

中国农民工的收入通常高于农村平均水平,但显著低于城市本地同岗劳动者;

日本外籍劳工名义上“同工同酬”,但通过加班、宿舍费、语言壁垒等方式被隐性压低;

美国非法移民在绝对收入上,往往高于发展中国家的普通工人,甚至高于部分合法低薪岗位,但是相对合法移民的收入较低。

这形成一种典型悖论:

他们并非最穷,但始终最不安全。

问题不在于工资本身,而在于 ——

他们无法将收入转化为稳定身份、长期福利或代际上升。

第四个方面,福利与权利:制度性的“半存在状态”

在福利与社会保障方面,三者呈现出一种共同特征:制度性缺口。

农民工在医保、教育、养老上长期面临“跨制度成本”;

日本外劳可进入社保体系,但转换、长期居留和家庭整合极其困难;

美国非法移民几乎没有公共福利,仅在紧急医疗和子女义务教育上被有限承认。

一个极具讽刺意味的现象是:

在美国,非法移民的子女享有完整的公立教育权;

而在中国,农民工子女长期被排斥在城市教育体系之外。

这并非哪国更“仁慈”,而是制度设计逻辑不同:

美国将“人权”与“身份合法性”部分切割;

中国则将“公共资源”与“户籍身份”深度绑定。

第五个方面,法律保护:文本有完整性,但是执行有选择性

在法律层面:

中国农民工拥有完整劳动法保护;

日本外籍劳工名义上同工同权;

美国非法移民几乎不具备劳动合法性,但是各个州有着不同的解释权。

但在现实执行中:

中国的问题不在“无法可依”,而在“执法成本过高、地方偏向资本”(就是资本家的利益远远大于农民工的权益);

日本的问题是“制度本身即限制劳动者流动与议价能力”(制度性限制);

美国的问题则是“对用工需求选择性失明,对劳动者严格执法”(各个州有着不同的执法力度)

结果是:法律并未消失,而是被用来制造不对等。

第六个方面,制度逻辑的本质差异

如果把三者放在同一张“制度地图”上,可以看到三种不同但同样紧张的逻辑。

中国:内部二元结构

农民工是国家主动设计的内部劳动力池,通过户籍制度压低城市成本,但长期抑制消费与社会流动。

日本:否认移民的移民制度

日本需要外劳,却拒绝承认自己是移民国家,导致制度长期“临时化”,不可持续。

美国:地下化的劳动力市场

美国在政治上反对非法移民,在经济上却高度依赖他们,将风险完全外包给个人。

结语:他们都是经济的必要支撑,但却同时权益不被承认,至少是权益弱化

这三类人群的共同命运是:

他们对经济“过于重要”,以至于不能被真正接纳;

又“过于弱势”,以至于无法被公平对待。

中国农民工是被户籍制度限制融入的公民;

日本外籍劳工是被否认长期存在的劳动者;

美国非法移民则是被法律否认、却被现实依赖的人。

他们并不只是社会问题,而是各自发展模式的真实成本。本质上是制度化的被牺牲群体。

当一个社会长期依赖“看不见的人”来维持低成本与高效率时,问题从来不只是这些人会怎样,而是——这个社会最终会变成什么样。

最后我们来看看对中国未来的启示:当“农民工制度”走到历史拐点

对中国而言,农民工问题并不是一个“是否解决”的问题,而是一个是否已经进入不可回避阶段的问题。

在过去三十多年中,中国依靠农民工制度完成了三件事:

压低城市成本、快速推进城市化、支撑出口与基建型增长。

但这一制度正在同时遭遇人口、经济与制度三重约束。

人口结构变化:廉价劳动力正在消失

农民工制度隐含的前提,是农村存在持续、年轻、可流动的劳动力供给。但这一前提正在瓦解。

农村人口老龄化速度快于城市;

新生代农民工受教育水平更高、预期更高;

“进城不落户”的吸引力持续下降。

结果是:

农民工不再是“无限供给”,而是开始具备议价意识与选择权。

这意味着,中国正在失去一种曾被视为理所当然的“制度红利”。

内需与消费:二元制度的反噬效应

农民工制度在增长早期是优势,在转向内需驱动时则成为结构性障碍。

户籍限制抑制了长期居住与消费意愿;

教育、医疗、住房的不确定性,迫使农民工高储蓄、低消费;

代际流动受阻,导致“第二代城市边缘人”的出现。

与美国不同,中国无法通过全球资本和移民输入来对冲内需不足;

与日本不同,中国的人口规模决定了“外劳补丁”并不可行。

农民工群体无法成为稳定中产,没有对应的福利和保障,导致相当程度的中国内需无法真正扩张。

制造业升级的现实约束

一个常被忽视的事实是:

制造业升级并不只是技术问题,而是劳动力制度问题。

当农民工被长期视为“可替代、可压价”的群体时,企业缺乏投入培训和长期雇佣的激励;

当劳动者缺乏城市归属感时,也缺乏与企业共同升级的意愿。

这在某种程度上,反而更接近美国非法移民模式的弊端:高流动性、低稳定性、低人力资本沉淀。

三种路径的对照选择

从国际比较中,中国实际上可以看到三条不同但都存在风险的路径:

日本路径:通过延续“临时化”与补丁式调整,延缓问题爆发,但以长期停滞为代价。

美国路径:在事实层面依赖灰色劳动力,把风险完全下沉到个体,社会分裂加剧。

中国自己的路径(尚未完成):将农民工从“流动劳动力”转为“真正的城市居民”。

前两条路径都已被实践证明成本高昂;第三条路径虽然困难,却是唯一具有长期一致性的选择。

真正的难点:不是“给不给”,而是“谁来承担成本”

农民工市民化并不缺乏共识,真正的阻力在于成本分配:

地方政府不愿承担教育、医疗、社保支出;

城市中产担心公共资源被稀释;

企业不愿为长期雇佣付出更高成本。

但历史经验反复证明:

被延迟解决的制度成本,最终只会以更剧烈的形式回归。

小结:从“发展工具”到“社会成员”

农民工制度曾是中国高速增长的工具,但工具无法永久承担社会功能。

当增长模式发生变化,制度也必须随之转型。

与日本和美国的经验相比,中国的优势在于:

农民工是本国公民;

法律框架已经存在;

转型具备行政与制度动员能力。

真正的问题不在“能不能”,而在于是否愿意承认:一个依赖“半融入人口”的社会,无法长期稳定。

我们对比三个国家三个看不见的人群:从中国的农民工,到日本的外籍劳工,再到美国的非法移民劳工,他们都是三个国家经济不可或缺的部分,但是同时又都受到不同程度的系统性歧视,而要让他们被看见,他们的权益被保护,除了理想化的思维,更多的是需要系统性的改革,这方面,日本外劳政策可以说是做的比较好,中国有必须改善的农民工政策,而美国的非法移民则是最为棘手的问题。