华人lee(花名雞仔)的故事

我的自述

博文

(2023-06-07 11:19:33)

回忆一段难忘的旅程→【第三次离乡前夕】:第二次由海路坐船失败后,别人说我傻把学生户口割回农村,24斤学生口粮不要回家吃工分,回到农村只能在生产队靠工分吃粮了,难怪别人说我是傻子一个。我退学回乡时生产队比公社初时缩小了一半,公社初期我村一共分为三排,五十年代编制是按照军队來划分,到我退学回村时一个排分出两个生产队,全村一共分出六个生产[阅读全文]

(2023-06-03 06:36:24)

回忆一段难忘的旅程→【第二次离乡】:(回忆过去一段难忘旅程…离乡出走“第二次偷渡”:水路坐船走),第二次也是六二年,62年这波偷渡潮从四、五月到六月,可以说中方完全不管,我们这次在香港被捕回来后没多久,听说中方开始在边境线上加强管理,由于边境封锁偷渡者大为减少,我从学校放暑假到学校开学也没再进学校,我本来对读书就不减兴趣,初中[阅读全文]

(2023-06-01 14:07:41)

回忆一段难忘旅程→【第一次离乡出走】:我第一次是在一九六二年夏天,走陆路,六二年这一次也被称为大逃亡,这一年我读初中二年级上学期,当時正逢学校放暑假。这次走,多少与我父亲工作有点关联。我父亲在解放前经营一间小杂货店,做漁民生意。解放后杂货店经过公私合营一段时期,几年后杂货店正式归公,父亲转为政府商店雇员,调离原店分配到其它商店工[阅读全文]

(2023-05-29 06:03:03)

六十年代初家乡生活的确困难,在那个年代大致可分为两类人,思想进步与思想落后,思想进步一批晚晚搞宣传活动,思想落后一批晚上由干部带领参加义务劳动,思想落后一批也分为两种人,青年人和中老年龄人,特别是思想落后的一批青年人,晚上闲來无事经常聚在一起谈论偷渡问题,几乎晚晚如此。我不会讨好人,各方面抵触情绪很大,那个年代白天到田里干活,夜晚[阅读全文]

(2023-05-23 02:49:01)

我的母校澳头中學得益于的新中国,解放前我们家乡只有小学没有中学,家乡人解放前能考上中学就算非常优秀了,读大学想都别想。建国初期全国大量的办了免费的全民扫盲。使无数大字不识的普通老百姓可以读书看报。普及了九年义务教育。那时的九年义务教育也是基本不收费的。我家乡公社初期又办了2年农业中学,59年再设立一所初级中学“简称澳头中学”没有设[阅读全文]

(2023-05-19 05:28:22)

对待偷渡香港不是收容所→【侥幸过界也要躲躲藏藏】:六二年所谓偷渡大潮过后,中港双方管理很严,就算不经沙头角禁区而在其它地方过界,到了香港境内新界也很难出九龙市区,一经被抓照样遣返大陆。香港不是收容所,没有如内地人想象那样好,多少人过到新界后出不了九龍,除非市区有亲人想法带出,不然,一年几个月都要在新界农村躲躲藏藏,在新界乡下农村[阅读全文]

(2023-05-18 06:59:51)

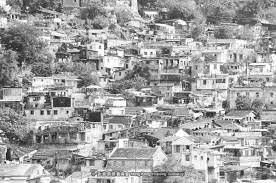

当年农村人梦里的天堂→【香港】:我国在历史长河中任何一个时代都有人出外谋生,方式方法不同而已,像奴隶一样“卖猪仔”的、被政府追杀逃出的,还有出来留学不回去的,五花八门样样有。自古以来汉人为了生活不断向外迁徙,导致华人华侨遍布全世界,我相信外出的人成功少失败多,成功者有自立为王的、也有雄霸一方的,失败者只能客死异乡了。出去闯也[阅读全文]

(2023-05-16 03:38:50)

【性格左右人生】:我在香港住七年临时木屋的经历…所谓临时木屋区最多三年政府就要清拆,这些地方不是开山就是填海形成的,填出來的这种区域地底太松软,所以暂时用做临时木屋区场地,用实地底再图它用。有一类人登记上了徙置区后,但木屋还没拆他们就将木屋再卖给别人,别人买了只能住一天算一天,希望拆后能安排到另处安置区再撘木屋住,如果能获得另地[阅读全文]

(2023-05-12 11:32:01)

我在香港时“飞仔”“飞女”“寒飞”“牛屎飞”大行其道,经常会听到街边传来的声音“死臭飞”,“飞仔”是否就是北方称呼的小混混,又称“小痞子”?“飞仔”是当年流浪于社会上的十六、七岁左右的青少年。这些“飞仔”是寄生于学校周边的特殊群体,父母管不了,学校无法管,小则三、五人,多则七、八人以上,经常[阅读全文]

(2023-05-07 04:04:18)

增广贤文:兄弟打交硬过铁、夫妻和气软如棉,朋友友情深过海、父母恩情比天高。夫妇打架千万别做和事佬,话说当年我住(8尺×8尺×8尺)木屋区,夏天天气炎热经常走出路边小士多乘凉,小士多很热闹经常有人下棋或打麻雀,小士多是一对战斗型夫妇开的带有一岁不到小孩,小士多后面住人前面卖东西,这对夫妇经常吵架打架是常态,左邻右居街头巷尾无人不知无人[阅读全文]