随随便便

想到什么说什么。

博文

(2016-11-14 06:42:05)

在国内电视里经常可以看到许多爱情狗血剧,虽说情节大同小异千篇一律,但似乎总能赚得小女生和大妈们的大把眼泪。也许男人女人感受世界的方式不一样,我偶尔瞟一眼,看到电视里靓男倩女在那里哭天抹泪地互诉衷肠,缠缠绵绵说一堆肉麻话的时候总是感觉鸡皮疙瘩落一地。与装腔作势的电视剧相比,真实生活中未加雕琢的人间喜剧更加精彩生动。不过类似由爱生恨,[阅读全文]

(2016-11-09 07:14:08)

汤君太太赴日留学的签证终于下来了,汤君欢欣鼓舞,像中国人民终于盼到日本鬼子无条件投降了似地。在等待他太太整装待发前来日本与他团圆的那些日子里,汤君有点魂不守舍,当他看到马路上成双结对的男女情侣走过时,便嬉皮笑脸地问我们:你们说他(她)们两个今晚是不是要干革命。Z君嘲笑他岩浆涌动已经到达井喷临界点,需要他老婆赶紧来日本履行消防员及时灭[阅读全文]

(2016-11-02 03:18:27)

高级班的学生人数少些,上课也认真些,但其实学生的日语程度也高级不到哪里去,无非是来日本的时间稍早,在明治学校待的时日比较长久些了而已。班里有两三个台湾女生倒是能说日语,但那显然并非明治日语学校的教学成果,台湾人里有不少是原本就会说日语的。

教那个高级班的老师是齐藤先生,一个刚从某株式会社退休的会社社员(公司职员)。齐藤先生头发已经[阅读全文]

(2016-10-25 06:43:37)

我去东京留学时,还是昭和年代。年历一翻就到了昭和64年,也即是1989年。昭和64年只有一个月(其实还不满一个月),因为昭和天皇一开年就驾崩了。皇太子继位,日本进入了平成年代。如此,我到日本后一年多的时间便跨越了从昭和到平成的两个时代。

初到东京时,在明治日本语学校学习日语。那个学校位于东池袋靠近大塚的某个小巷里。离东京标志性的最高建筑阳光[阅读全文]

(2016-10-05 23:41:21)

中国共产党的创始人之一张国焘晚年寄居香港时候写了一部皇皇巨著《我的回忆》,回忆他早年在中国的革命经历。鉴于他的特殊身份和所写的多是亲身经历,这本书的历史价值应该是毋庸置疑的。虽然共产党的不少领导人曾在公开场合表示对《我的回忆》不屑一顾或不以为然(比如周恩来就说过张国涛只知道1938年前的事情,那本书诋毁毛主席,不值得一读之类的话),但这[阅读全文]

(2016-10-04 00:20:06)

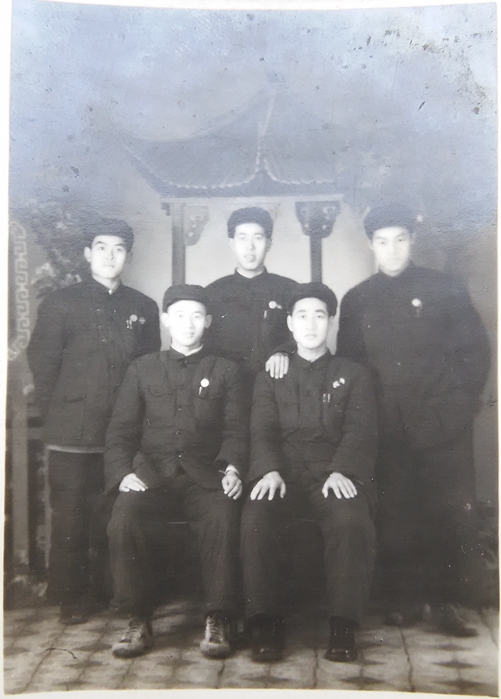

回过头来再说说师大一村的这一位。这一位我们从小到大称之为C伯伯。C伯伯也是山东人,但他的老家离父亲的老家远,原本他们是互不相识的。父亲随军南下后曾在苏州革大参加学习培训——所谓革大顾名思义大概是革命大学的简称,就如鲁艺是鲁迅艺术学院的简称一样,C伯伯大概是在革大与父亲相识的。他比父亲稍长两三岁,是1945年之前即已参加革命的抗日干部。[阅读全文]

(2016-09-28 23:36:27)

上海是个移民城市,那里有许多来自不同地方的人。当初国共内战,蒋军颓势毕现,华东解放军趁势挥军南下,进驻原来的国统区。华东解放军在上海留下了一批干部,就是世人所谓的南下干部。南下干部基本来自山东,当初在上海的山东人里,许多便是这样的南下干部。

我父亲也是那拨南下干部中的一员,他当初到上海时不到二十岁。听父亲说他们到上海后上街去瞎逛十[阅读全文]

我父亲也是那拨南下干部中的一员,他当初到上海时不到二十岁。听父亲说他们到上海后上街去瞎逛十[阅读全文]

(2016-09-21 23:32:02)

德国人是别一种行事风格,简而言之是不破不立,所谓老的不去新的不来,与原配离婚迎娶新妻仿佛是他们比较认同的做法。

我在那个工厂里前后接触过五六个德国工程师。工程刚开始时只有一人,是个白胡子红脸的老人,总是满脸大汗,嘴里嘟嘟囔囔自言自语。那老人数着日子盼望回德国度假与家人去旅游,一个月后果然兴高采烈的走了。取代老人而来的是一个三十来岁[阅读全文]

(2016-09-16 23:08:00)

数年前本人回上海工作过一段时间,最初是在莘庄北桥那里的一家中日合资企业做了三个月左右的临时翻译。当时是日本一家上市公司(好像叫东方纺织之类的名字)与那家合资企业合作建设一条生产线,生产包装食品用的保鲜薄膜。那条生产线里使用了部分德国设备,由德国工程师在现场负责监督指导安装。中日德三方人员共同建设生产线,为了避免出现鸡同鸭讲不知所云[阅读全文]

(2016-09-08 00:09:49)

回到家里没过一两天,我迫不及待摆开棋盘各就各位放好棋子,将父亲的藤椅拖到棋盘前,缠着父亲对弈。父亲在藤椅里坐下说:好吧,那就下下看吧。第一盘下了和棋。但我知道父亲并没有使出真本领。我使尽挥身招数进攻,然而在跃进他们那里屡试不爽的套路被父亲四两拨千斤地轻松化解。父亲并不进攻我,只是见招拆招瓦解我的攻势,最后兑去车炮,使我丧失了进攻能[阅读全文]