(图片拷自简宁宁博客)

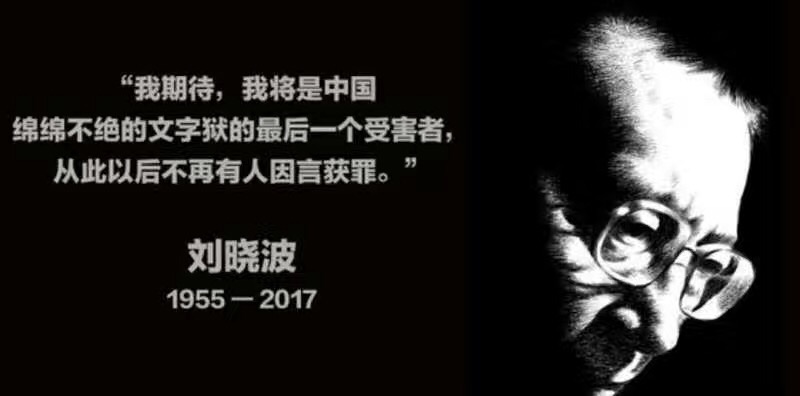

刘晓波的死讯传来,让人既感悲于他英年早逝的不幸,又感怀于中国命运之多舛。一个在狱中的政治良心犯,他本身的存在,就是对当局巨大的警示和压力。曼德拉26年把牢底坐穿,终于换来了南非罪恶种族隔离制度的终结,出狱后仅仅三年就当选了南非总统。当然我的意思并不是残忍地让刘晓波也做26年的牢。如今晓波撒手人寰,当局到底是松了一口气,还是在国际上丢了脸,不知道。只是刘晓波的掷地有声的名言,“我期待,我将是中国绵绵不绝的文字狱的最后一个受害者,从此之后不再有人因言获罪”,不知猴年马月才能实现。

我对刘晓波决不妥协的人格非常之钦佩,但是对他作为思想家和哲学家的学术观点却并不苟同。最早听到刘晓波的大名,是64之后当局对刘晓波的抹黑篇《抓住刘晓波的黑手》。这篇文章对晓波一年前接受香港记者采访时发表的一段极其有争议的谈话大肆渲染:

问:那什么条件下,中国才有可能实现一个真正的历史变革呢?

刘晓波:三百年殖民地。香港一百年殖民地变成今天这样,中国那么大,当然需要三百年殖民地,才会变成今天香港这样,三百年够不够,我还有怀疑。

这个“三百年殖民地”的说法把刘晓波压了三十年,让他在不少大陆毛派人士中获得了一个“刘三百”的绰号。对刘晓波这个表态,支持他的人士的一般说法是:刘晓波当年还年轻比较激进,人在变,今天的刘晓波肯定不会秉承当年的看法了。但是即便是当年的刘晓波也已经33岁了,刚刚获得比较文学博士学位,聪明如他,难道在而立之年会不过脑子地胡说八道?学问如他,难道不晓得西方殖民统治给被压迫人民带来的深重灾难?答案都是否定的,刘晓波其实是借着“三百年殖民地”的惊人之语,来传达他的终极救国道路:中国必须不惜一切代价毫不妥协毫无保留的全盘西化!

即使是在64之后的多年,进入21世纪的美国对伊拉克战争期间,刘晓波也发表了不少似乎盲目崇美,支持战争,甚至美化日本殖民东北的言论,让人觉得他好像缺乏真正自由派知识分子的独立批判精神(就不一一引用了,感兴趣的可以自行google)。我的理解同样是不折不扣的全盘西化。既然美国是西方自由世界的领袖,日本是近代成功西化的唯一典范,那么他就对这些国家不遗余力地支持,中国人,特别是出自中国大陆的中国人,无权挑战。

刘晓波对中国制度和中国人性的揭批,绝不局限于执政党,而是深入骨髓,上升到中国人整个文明的历史和属性。在他看来,中国的问题绝对不是单单共产党的独裁造成的,人民也要担负责任,有什么样的人民就有什么样的政府,中国文化就不允许产生包容异端的土壤。这就引出了他88年香港采访中的另一段火爆言语:

刘晓波:(在谈到出国的选择时)我有自身无法摆脱的局限:语言问题。我没法用英语那样好的表达自己的内心世界,我将来有可能用英语表达的意思,但语言的味道会一点儿也没啦。所以,语言如果可以过关,中国会和我根本没有关系。我最大的悲哀就是因为语言的局限性,还不得不为中国说话,我是在与一个非常愚昧、非常庸俗的东西对话,这种对话只会使自己的水平越来越低。

我对刘晓波的理解是,如果他有能力忘掉汉语,精通西文,他会毫不遗憾的逃离中国,以乐不思蜀的态度加入到西方那个思想自由言者无罪的文化中去。也许有人会说他是一个洋奴,但我却以为晓波的境界并非如此,洋奴看重的是物质享受,而晓波追求的却是绝对的人格独立和精神尊严。他甚至引用了马克思的名言“工人没有祖国,决不能剥夺他们所没有的东西”,同样的道理,自由主义者也没有祖国而只有对错。可是抛弃自己的母文化谈何容易,所以刘晓波陷入了两难的局面,他曾经有多次滞留海外不归的机会,也许担心无源之水会最终干涸,最终都回到这个让他爱不起来的祖国来忍受牢狱之灾。

刘晓波在审判自己的法庭上发表了对世界的最后告白《我没有敌人》,但是讽刺的是,满世界仿佛都是他的敌人,剥夺他人身自由的政府就不说了,就连在诉求上方向一致的海外中国民运也有不少人联名给诺贝尔委员会写信,反对把和平奖授予他。读着他这些许年来那充满棱角的立场和语言,我感到这是一个中华文化中绝少的具有真正独立人格绝不妥协的人。他的某些言论,在大众看来,可以算是极端甚至令人反感了,其实只要稍加修改掩饰,即使在中国也能发表,但是刘是宁折不弯的人。正如Ron Paul所言,宪法第一修正案言论自由不是用来捍卫你谈论天气的权力的,它保护的恰恰是有争议性甚至极端的观点。以刘晓波的性格,他即便出生在美国,也只能是一个寂寞的独行者。但他哪怕是一个穷困潦倒住在trailer中的隐士,也会有写文章上网的自由,也许还有一个自己小小的talk radio,拥有几百个粉丝,呼吸着自由的空气而终老一生。但他的悲剧是他出生在中国,就注定只能在囹圄度过余年,如果是北韩,可能要上刑场了。

在幽禁中咽下最后一口气的刘晓波,象一位殉道者。他让我想到我自横刀向天笑的谭嗣同,其政治主张未必能改变中国,但是我以我血唤醒民众。只是谭嗣同是引刀成一快不负少年头,有慷慨赴死的豪爽,而刘晓波离世的脚步却是沉重的。他又让我想到一百多年前的日本留学生陈天华,当时日本政府对清朝留学生不公,而中国学生内部行为不端互相倾轧,让日本报纸讥笑中国人“特有之放纵卑劣性情”。30岁的陈天华着对中华文明衰微的绝望,在日本蹈海自尽,以期唤醒国人。

让我引用刘晓波88答记者问的结尾来结束我的纪念:“我对整个人类都是悲观的,但我的悲观主义并不逃避,即使摆在我面前的是一个又一个悲剧,我也要挣扎,也要对抗”。

生命不息,抗争不止。刘晓波千古!

|