林语堂在他的著作《中国人》里指出,中国妇女受到西方影响之后,“在气质、装束、举止和独立精神等方面都发生了较大的变化。”她们在装束上的变化表现为,“烫头、英式高跟鞋、巴黎香水、美国丝袜、高叉旗袍、乳罩(代替了以前的紧胸衣),以及女子的游泳衣”。瞬间如此辉煌。最好的年代并不一定是最理想的年代,而是最独一无二的年代。你会看到20世纪初每一个十年,都是最美的年代,那么新鲜,那么独一无二。

1916年北京培华女中四位女生合影,右一为12岁的林徽因。她们身上穿的校服是中式上衣配西式百褶裙,既有东方的简约之美,又和西方时尚相得益彰。培华女中是当时教会的贵族学校。

1928年3月21日,林徽因和梁思成在加拿大温哥华举行了婚礼。她身上的婚纱、头上的花冠都是自己设计的。

关紫兰是中国较早接受野兽派影响的画家。抗战期间,她出现于公众场合时,总是穿着中式服装。她说,“越是在这个时候我越要表现出一个中国女人的端庄与优雅。”

李霞卿,中国第一个女飞行员。她曾以李旦旦之名出演电影,息影后学了飞行。1939年,国难当头之时,她跟另一个飞行员颜雅清一起开始环美航行募捐善款抗日救亡。

胡济邦,中国有史以来派驻国外的第一位女外交官,苏德战场上唯一的中国记者。年轻时的胡济邦风姿绰约、仪态万方。

张爱玲,民国时尚圈儿最有发言权的女人。她以一篇《更衣记》记录了中国时装三百年来的变化。关于服装,她这样说:“人们没有能力改良她们的生活情形,他们只能够创造他们的贴身环境——那就是衣服,我们各人住在各人的衣服里。”

黄蕙兰,民国外交家顾维钧的第三任妻子,时尚界的宠儿。她喜欢创造出新的时装样式,对服装材质异常敏感,视自己为时尚带领者。传说宋庆龄曾偷看黄蕙兰的衣橱,以确认自己的服装是否落伍。

图为1943年黄蕙兰与英国伊丽莎白王后在伦敦的一个展览会上。

周璇,一代“金嗓子”,电影《马路天使》女主角,并在影片中主唱插曲《四季歌》和《天涯歌女》,成为人们心中永远的银幕偶像。

她们都是民国时代的美人,时尚界的宠儿。刘半农给女人造了一个“她”字,让女人在文字中找到了自己的位置。进入20世纪30年代以后,旗袍正式成为国际公认的“中国装束”,中国自此开始有了真正意义上的时装,图为身着旗袍的阮玲玉。

在中国,自古以来女人的代名词是“三绺梳头,两截穿衣。”作家张爱玲在她的作品《更衣记》里提出,中国女性最早穿上旗袍是在1921年。女性为追求男女平权而蓄意模仿男性的长袍穿戴。图为1935年广州的一对青年男女,男子穿西装,女人着旗袍。

北京、天津、南京等地的时尚男女跟随上海的脚步,亦步亦趋地学着上海的式样。图为1935年,参加宣传“抗日救亡”运动的学生。他们的衣着穿戴可谓时尚。

民国年间,上海是中国的时尚之都。1930年10月30日,上海美亚织绸厂制作了24套时装,聘请多位中外女模特,在国内首创了“时装秀”表演。到1934年,美亚织绸厂已拥有22位时装模特儿。图为民国时期,上海的服装模特。

张爱玲说过,当时欧美流行的双排钮扣军人式的外套正和中国人凄厉的心情一拍即合。恪守中庸之道的中国女人在那雄赳赳的大衣底下穿着拂地的丝绒长袍,袍衩开到大腿上,露出同样质料的长裤子,裤脚上闪着银色花边。图为1936年在欧洲旅游的中国女人。

旗袍的出现,使女性身体的曲线美得到了表现。《北洋画报》1929年曾刊文并附图指出,女子有七点已经得到解放,依次为头部、胸部、臂部、臀部、腿部、脚部,最后在腹部打个一个问号。图为1936年,第11届奥运会期间,一位身穿旗袍的女运动员在柏林。

旗袍的款式越裁越贴身,面料越用越轻薄,袖子越剪越短,裙衩越开越高。1934年,“高开衩”的流行到了顶峰——一直开到臀部。图为1937年,中国驻美大使王正廷和他的三个女儿。

在20世纪30年代以后的民国,无论在上海的里弄、北平的胡同还是名流沙龙、国际酒会,旗袍永远不会显得不合时宜。图为20世纪30年代末,北京北海公园,游园的姑娘。

《上海生活》里曾有文撰述,小姐派的女子必须烫发、抹粉擦胭脂,皮鞋必须是高跟的,春天穿单大衣、夏天穿绸大衣,秋天穿夹大衣、冬天穿皮大衣,无非是跟着学时髦。图为1938年从上海到北京的一架飞机上,走下来两个穿旗袍的女子。

方群奋在他的《一封可以公开的信》里写道:那些摩登女郎其实是长衣短裙、革履丝袜,画电影眉、点樱桃唇的代名词。她们有“烫得像个凉棚式的头发、过膝袜子、高跟皮鞋,一步三扭的步伐。”图为1939年初夏时分,福建厦门,公园里观赏风景的时尚女子。

民国时尚界,宋氏三姐妹始终走在时尚前沿。宋家的媳妇也不甘落后。图为1945年旧金山会议期间,宋子文的妻子张乐怡。

作家林语堂在他的《中国人》稿中指出,中国女性在装束上的变化变现为:“烫头、英式高跟鞋、巴黎香水、美国丝袜、高衩旗袍、乳罩(代替了以前的紧胸衣),以及女子的游泳衣”。图为1920年在海滩的中国女郎。

达官贵人始终是民国时尚界的主力军。图为穿泳装的蓝业珍,她是孙中山儿子孙科的第二任妻子,又名蓝妮。

随着“西风渐进”,西式婚礼也逐步走进人们的日常生活,成为新的结婚时尚。中国人婚礼上本来忌讳白色,但是这种忌讳很快就被打破了。图为1915年,一场西式婚礼上,新娘以及伴娘和友人。

蒋介石的照片,常见的是穿长袍或者军装的,很少有西装照。在他和宋美龄1927年的婚礼上,蒋破例穿了西服,而深受西方文化影响的宋美龄选择西式婚纱。

民国年间,集体婚礼也颇为流行。鼎鼎大名的杜月笙的公子办的也是集体婚礼。图为1947年杜维翰迎娶严智多之女严仁芸、弟弟杜维宁迎娶另外一位女子的婚纱照。

老舍曾写过一篇短文:“在今日的文化里,相片的重要几乎胜过了音乐、图画与雕刻等。在一个摩登的家庭里,没有留声机……,似乎还过得下去;设若没有几张相片,或一二相片本子,简直没法活下去!”图为1925年,广州,一位中国女摄影师和她的搭档。

民国年间,照相是一件时髦的事情,出现了很多以营利为目的的照相馆。个体的摄影师非常少见,而能够拥有自己的相机的,绝不会是普通人。图中这个有自己相机的女人名字叫闵勤

在民国,高尔夫已是一种时尚。图为上海市市长吴国桢与妻儿玩球的情景。

到户外远足、野餐也逐渐成为中产阶级的生活方式。图为宋子文、陈友仁与三个女性朋友在进行野餐。

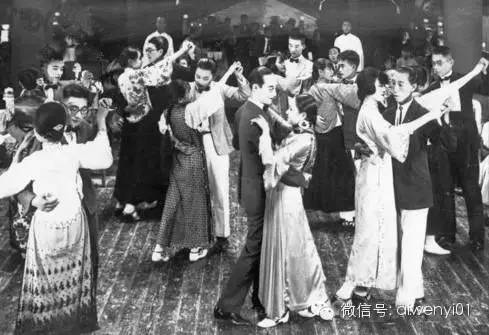

到了30年代,跳交谊舞在上海已经成为一种时尚。上海的舞厅有百乐门、维也纳、大都会等10余家。“百乐门”被称为“远东第一乐府”。大学生是舞厅的中坚分子,知识分子也是舞厅的常客。图为1926年,在上海某舞厅跳舞的男女。

上世纪二三十年代,大上海充斥着各种俱乐部,供有钱人到此消磨时间。吃西餐也成为上海人一种新的生活方式。图为上海网球俱乐部网球比赛间隙,李家三姐妹在吃点心。

民国年间,一些中产家庭也养宠物。图为民国时期,牵着狗的摩登女郎。

在民国年间,福特车在中国的定价最高,当时福特车的价格是:1160两银子。能买的起车的家庭都是有钱人。图为1948年孙科第二任妻子蓝妮在一辆车里。

《上海生活》中讲:“风头派尽可能地赶时髦,模仿,烫发,描眉,连着装都是模仿明星。”图为1947年,南京中上流社会家庭内化妆的妇女。

看电影在民国也是一种时髦的生活方式。图为1948年,上海,时尚男女路过一个户外广告。

1930年之后,几乎每隔一个月上海就有一个影戏院诞生。大家闺秀是支撑上海繁荣的主力军。“跳舞场、电影院、咖啡馆、滑冰场、游泳池等,要是缺少了她们,就会冷落很多,也许有关门的危险。”图为上海大光明电影院。

转自《文艺》手机杂志