钢琴岁月(1)抄家幸存物 http://blog.wenxuecity.com/myblog/68575/201607/1120614.html

钢琴岁月(2)音乐启蒙来自11岁小女孩

*****

小钢琴不够用了,人也大了,对玩具不再满足,它就被打入了冷宫。

小学高年级时,我班里新来了一个女孩,名叫杨小玉。她与众不同,不爱扎堆,也不爱说话,只是用一双很黑很深的大眼睛在那里静静地观察着一切。很长时间她没有朋友,每天一个人上学、下学,也从不参加任何课后兴趣小组活动。

不久,就有谣言传出,她家有钢琴,她父母是“音乐家”。

那时文革结束没几年,家里有钢琴的极少,以前资本家的钢琴几乎全在文革中被抄家搬走,多数还没有归还;普通人家,不是买不起,就是家里没地方放;西洋音乐被打入资产阶级靡靡之音行列十多年,而孩子们学琴的热潮还没有兴起。那时有钢琴的基本上就是音乐专业人士了。杨小玉的父母是什么音乐家?太好奇了,我无论如何要见到杨小玉家的钢琴。

我放学后常和小玉一起走回家。有一天,得到了邀请,说她父母同意她带一个女同学回家一起做作业。

杨小玉的家在马路对面的一幢四层公寓楼内。小玉睡的小房间里,除了她的床以外,就是那架神秘的钢琴了。

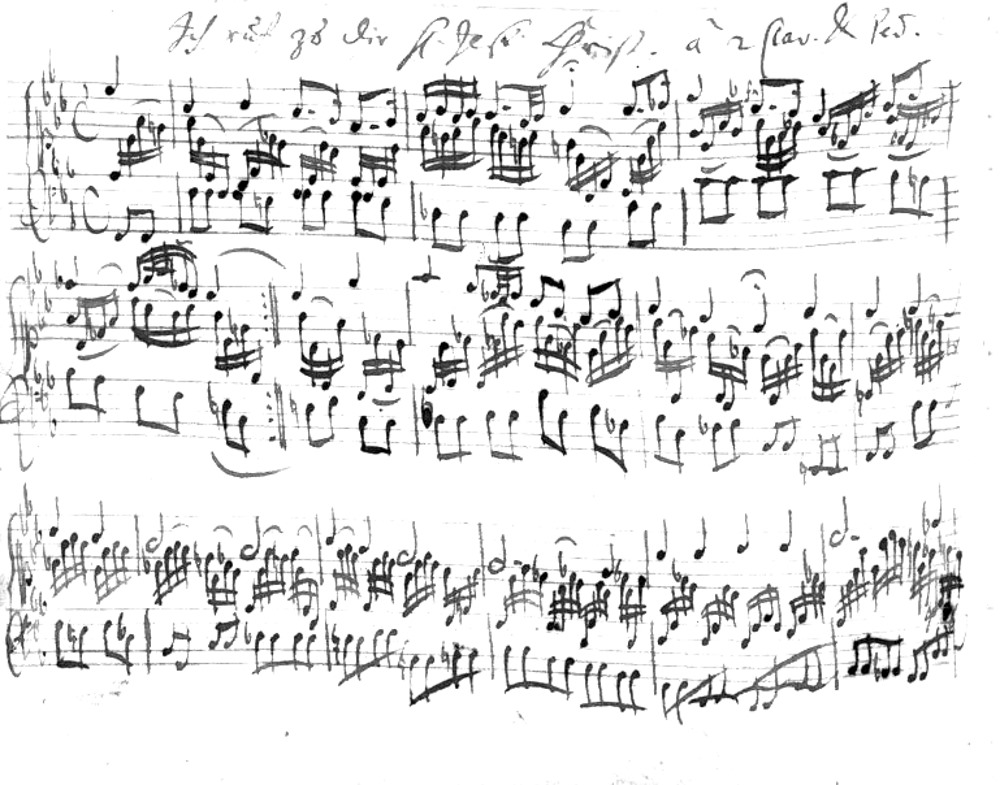

自然,我一走进她家就直奔那架铮亮乌黑的钢琴。杨小玉为我弹了一首外国曲子,她说是巴赫,听上去和所有的收音机里的音乐都不一样,觉得异常新奇、好听、复杂。这是我第一次听说巴赫。

(巴赫手稿,网图)

那天,杨小玉教会我用两只手单音弹一首熟悉的民歌。

过了几天,她又找了一首简单的外国曲子,教会我用右手弹主旋律,左手配伴奏,以及怎么识五线谱、数节拍,等等。

以后每星期一、二次,我都要去小玉家上“钢琴课”。

我也认识了杨小玉的父母。他们都是部队里搞西洋音乐的,端庄和气、温文儒雅。她的爸爸特别亲切,有几次还特地坐下为我弹一首,我对他手下飞出的行云流水的音乐佩服得五体投地。

印象最深的还是小玉的哥哥,比她大三、四岁,已经是个中学生。他的小提琴程度比小玉的钢琴高很多,拉得绵延悠长、深情婉转。后来他如愿以偿考进了音乐学院。

他也有一双很黑很深的大眼睛,拉琴的姿势很优雅很好看。当时我就想,以后结婚,就要找一个会拉小提琴的。

我很想家里也有一架钢琴,回家就在父母面前试探着有没有这个可能。问了几次,我爸爸就用手指敲敲脑袋作思考状,朝房间四下里一望,说:“可以考虑。如果把你的床放到走廊里去,钢琴就有地方放了。”

我爸爸总是这样,他的口气可以很轻松、很和气,但说出来的话会让你一下子噎住。

我父母都喜欢音乐,都会摆弄一点乐器,只是在那个文化禁锢的年代,不得不把自己的小资爱好收敛起来。但不久后他们就为我买了一架手风琴,送我到少年宫去学琴。记得很清楚,是在第一百货商店的四楼买的,那是我逛南京路必定要爬楼梯上去的地方,因为四楼专卖乐器和文具,都是我喜欢的东西,和熙熙攘攘的一楼、二楼简直是两个天地。

后来条件好些了,我有了一架电子琴,就放在我的床边,我也没睡到走廊里去。问题是,电子琴远远不能达到钢琴的效果,比如它不能弹出轻重,更表现不出触键的微妙,音域也往往不够。倒是可以在电子琴上自己“作曲”,胡乱编一些调子,还可以录下来自娱自乐,也算是高考复习期间的一种调剂。

我妈妈有个好朋友是附近一所中学的音乐老师。她答应教我钢琴,还允许我星期天和平时放学后去她学校练琴,执意不收学费。每过一段时间,妈妈会带些衣料、补品,或拎着几盒蛋糕饼干,去向她表示感谢。

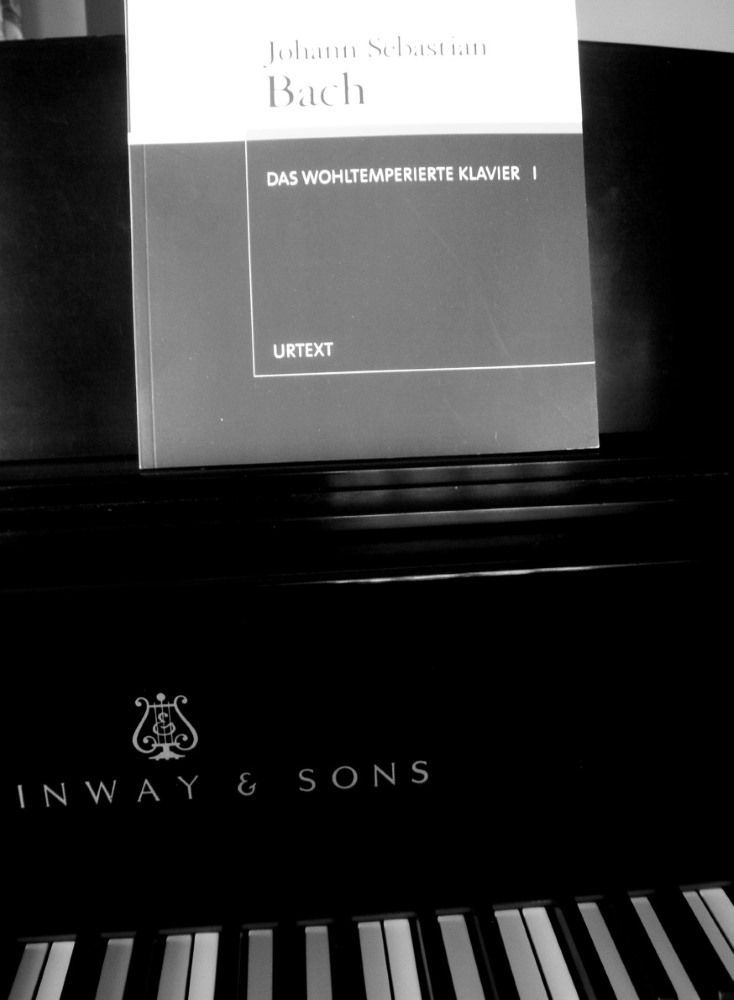

那两年里的星期天是我最快乐的日子,我去那所中学的音乐室练琴。门一关,钢琴前面一坐,乐谱一打开,就如同进入了另一个世界,即使是上上下下、没完没了的哈农练习曲,也会弹得摇头晃脑、兴趣十足,更不要说贝多芬、巴赫和舒伯特。当时并没意识到他们是多伟大的作曲家,只知道乐曲好听,弹起来有劲,一心只想把它们练得滚瓜烂熟,然后更上一层楼,攻克难度更高的曲子。

那时真是完全自愿,没有人督促,不考级、不比赛,没什么远大目标,从来没想要当个音乐工作者,也没有父母在一边念叨“谁谁谁比你弹得好”、“谁谁谁比你练得时间长”。一切都是为了自己喜欢。

现在想来觉得很神奇:杨小玉,这个不声不响、和我同龄的大眼睛小姑娘,竟然是我的音乐启蒙。作为业余爱好,几十年来音乐从未离开过我。是杨小玉把我带入了这片天地,我至今心里对她充满感激。

《为爸爸弹琴》- L. Pace 画作

... 待续 ...

格兰·古德演奏的巴赫“意大利协奏曲”第一乐章:

|