汉中盆地是汉江的冲击平原,土地肥沃, 降雨丰沛,号称是“西北小江南”。而且,由于地处南北结合带,地方物产丰富, 既能种水稻也能种小麦。最喜欢的是油菜花。

汉中分校当时自成一体,校园里有学生、家属宿舍楼、教学楼、实验室、风雨操场等, 后来还有合作社,卖一些基本生活用品等, 甚至还有自己的十年制小学到高中,除了刚去时寄读于当地藵城中小学半年。

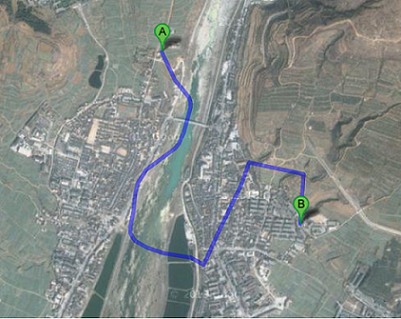

我们平时买菜要到附近的小镇,河东店,距离2.5公里,走路半个小时左右。

爸爸当时也买了一个当地农民的竹背篓, 印象中有半人高,一到休息日就背着篓去赶集买菜和日用品, 一个星期要这样走好几趟。不能一次买足因为粮油盐醋肉菜有定量不说,储存也成问题。当时连自行车都没有,更别说冰箱了,都没听说过。我记得当时非常盼望能跟着去河东店玩,可那时还小,一下走累了, 一下渴了,麻烦不断。

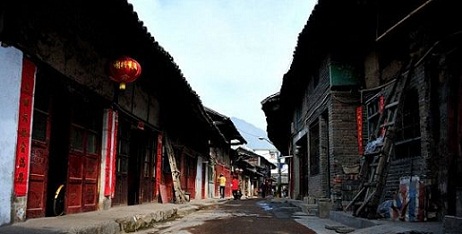

汉中当地的农民是典型的陕西人,朴实忠厚,诚实善良。当时汉中地区除了653 分校外,还有从上海疏散过去的机械厂。流传甚广的有一个买葱的故事。说有一个当地人在集上卖葱,八分钱一斤。过来两个上海大妈,一个大妈说,我只喜欢吃葱白,然后指着另一位大妈说,她只喜欢吃葱叶。接着说,我只买葱白,你算我四分钱一斤好啦, 她买葱叶,也算四分钱一斤, 你还是有八分钱的啦。 老农一想,对啊,就高高兴兴地卖了。晚上收摊回家数钱,发现少了许多, 才回过味来。隔天到集上,讲给大家听。这样一来, 山里的老农们都不敢跟上海人打交道了,知道算计不过。

情景剧《武林外传》中阎妮饰演的佟湘玉操汉中口音,颇增添了喜剧感。其实真正的汉中话像四川话,要费点劲才能懂。有次我妈去河东店, 经过一家中药铺,门口晾晒着着各式中药,其中一堆比起别的显得特大特粗,就好奇问了店家一句,“哟,这么大,是什么呀?”店家回答,“柴禾”。我妈一听,吓了一跳,“什么,柴胡,这么大的柴胡?”正常的柴胡应该跟人参差不多大。就又问,“真的是柴胡?”老乡又说,“是柴禾,柴火,用来烧的!”这个笑话也让大家笑了好几年。

说起中药, 想起来茵陈。七十年代中的时候,为了响应新的最高指示,“动员起来,讲究卫生,减少疾病,提高健康水平,所有学生春天都去山里挖茵陈,然后交给学校,集体熬汤喝,预防肝炎。据说可以清热解毒,利胆退黄。俗话说, “正月茵陈二月蒿,三月拿来当柴烧”。就是说嫩苗是茵陈,可药用;长高了,叫蒿,当菜;再晚就没价值了。我在中国超市看到现在经常搭配吃火锅的一种蔬菜叫茼蒿,总觉得叶子形状很熟悉, 回来查了一下, 果然类似茵陈蒿。

我小时候身体不好, 瘦而且总是病歪歪的, 姐叫我是芦柴棒, 是夏衍《包身工》中的童工形象。有一次生病高烧, 不知是发水痘,还是麻疹,还是别的什么,反正爸妈是急于找香菜说是帮助出疹子的。学校虽说有个校医院,但是缺医少药的,青霉素之类的常用药品都要自己解决,医院没有。那天晚上,雨很大,爸冒雨跑出去,镇子里的店都关门了,也许他跑到老乡家里要了点香菜,回来的时候,连毛衣都湿透了。我不记得后来有没有喝香菜水,也不记得疹子到底有没有出来,只记得爸脱下来的那件湿漉漉的黑毛衣摊在椅背上滴滴答答地滴水。

|