几年前,朋友的儿子参加多伦多教育局举办的暑期中国寻根团,我征询儿子的意见,问他想不想去?儿子说他没兴趣,如果有机会,他宁愿跟爸爸妈妈去找他自己的根,也就是我和我先生的出生地。我笑着说,我和你爸爸都不是什么名人,哪里有什么旧居或者长辈的故居让你参观。这句话一出口,我自己立刻后悔,生在国外的孩子长大了,他有意想知道父母在中国的过去,是件很好的事情,做父母的应该支持他,于是我答应在适当的时候带他到上海寻根。

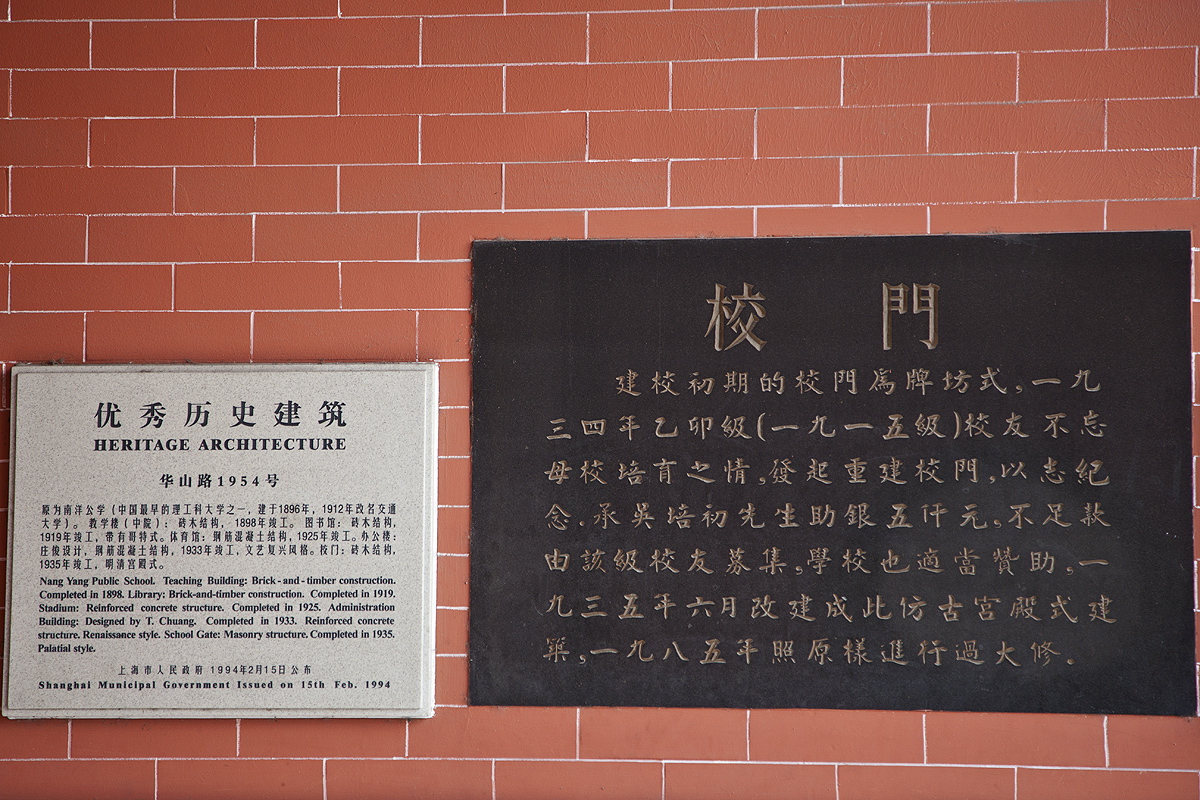

三月的上海并未完全走出冬天的湿冷。那天下午,我们坐上出租车,一路听着出租车司机“嚓哪,嚓哪”地边开车边愤世,在华山路上海交大下了车。

寻根之路就从这里开始了。80年代,孩子的爸爸在这里学习九个月后,便由家里人安排出国留学,这条根便从上海的土囊里连根拔起,移到了北美洲。

正门的石狮子微微地歪着它的头,交大以南洋公学为基础发展的旧楼经过外表的整修,只是一个象征性的历史古迹。

交大的校园早已经扩展到了郊区。建筑大学城是中国这几年来的发展目标之一,广州等大城市都拥有很壮阔的大学城。这无疑给中国的大学生创造了良好的学习环境,也推动各个大学间的横向交流与学习。

儿子显然对校园感到十分失望,无聊中他把手里的小相机对准了一个坐在草坪上的年轻人 ,一个年轻人无视校园草坪上的牌子,踏入草地保养区,这在我们从小的生活环境里是常有的事,但对一个生在北美的孩子来说,却是故意违反条例的行为。这可能就是我们两代人对“法”的敏感性最基本的文化差异。

离开交大,我在广元路和华山路口站了一会儿,如果没有路牌,我已经无法认出当年我熟悉的徐家汇地区了。工商银行的大门从华山路搬到了广元路上,这里曾几何时成了娱乐世界?

沿着广元路走,经过“新利查”西餐馆,我欣喜地发现它还在开业。这里是当年我最喜欢光顾的地方,一碗乡下浓汤,一块炸猪扒,一点点麦淇淋当白脱,用小刀在刚出炉的小面包上刮来刮去,恨不得把刀上仅存的那点奶油刮个干净。在物质缺乏的年代里,在这里用5元人民币吃一套西餐,那是相当小资和奢侈的。“新利查”曾经被改名成“新利社”,现在想来,店的主人应该是位聪明人,他把“Richard "这个英文名偷偷地隐藏起来,用最当年最时髦的“社”字来表示它是大众的饭堂,这招真的很绝!

在广元路上路过妇婴保健院,左拐转上余庆路,这条街依然是那么的宁静。右边的行人道上不时有身穿长军大衣的卫兵来回巡逻,高墙里面便是上海市委康平路办事处。

多少年来,孩子他爸提到余庆路这幢潜伏在小弄堂里的房子,总会目光呆滞地说,这是我最不想回去看的地方。文革期间,他只有几岁大,跟着抚养他的祖母被红卫兵从原居所赶出来,被迫迁居到这里。他说记忆中每听到敲门声,他和祖母以及比他大20岁的堂哥都会心惊胆战,堂嫂看不过缠着小脚的祖母在里弄里被迫扫街,便替代祖母出去干活,还要顶着被人批斗的压力。

这幢房子虽已经被翻新过,但是它始终无法让被伤害过的人忘记这段历史。1976年四人帮倒台后,我先生的家人都纷纷第一时间离开中国去了香港和北美,而我先生守候着祖母直到80年代,虽然考取了上海交大,家里的长辈都劝说他弃学留洋。

从余庆路退出来,回到广元路向衡山路走,便来到了衡山宾馆。当年我们走过这里,总是念叨说毛主席在这里住过。这次我回上海本有过住这里的想法,但有朋友说上海旧宾馆的设备都比较旧,我才打消了这一念头。

永嘉路衡山路口,是衡山路地铁站,这里也是酒吧集中地。从永嘉路远望高安路口,我想着当年隐居在高安路弄堂里的徐汇区少年宫。童年的时候,这里是我们课余学习艺术的地方,唱歌,跳舞,绘画,乐器,全是免费的。不像现在的孩子,学什么家长都要掏口袋。

在永嘉路上走过安亭路街口,一个大铁门里坐落着两幢洋房,其中一幢便是我先生的出生居所。当年他的大伯从香港带回资金,在上海买了这栋洋房,供祖父母带着他的兄弟姐妹和他们的子女住,我的公公是家里最小的,他在北京清华毕业后,回上海结婚生下我先生,交给祖母带着,便离开了上海去外地工作。当年很多孩子都是在祖父母身边长大,和父母相处的时间非常少。文革时红卫兵硬说这幢房子是资产阶级剥削劳动人民的产物,祖母带着我先生被赶到余庆路和别人合住一栋房子,直到文革后期,永嘉路的房子才得到归还。现在,这幢房子也已经被别人购买下来改成的餐馆,门面开到了衡山路上。

在国外二十年,作为家庭中第一代留学和移民的中国人,我和先生以及孩子住在我们在北美用辛勤劳动建立起来的家中,回想文革中一幢大伯用辛苦工作积攒金钱购买的洋房,居然被造反派定义为剥削劳动人民的产物,岂不会感觉滑稽可笑?其实这段历史并不能让所有的人轻松地去忘怀和付诸笑谈。国家可以是由团体组成,但人最基本的出处却在家庭。为了不影响我们的孩子对中国人和祖国的爱,我和先生只是很有智慧地向孩子简略介绍文革这段历史,不想把我们这代人思想上的阴影笼罩在海外出身的孩子的头上。

孩子在离开他父亲的出生居所时说了这样一句:“好的记忆让它保留,不好的记忆让它忘却”。

我站在永嘉路和乌鲁木齐口禁不住大笑起来,我说,我们小时候受到的教育是“忘记过去,就意味着背叛。”呵呵,我越来越感到和孩子一起故地重游交流的快乐!

没走几步,就到了永嘉新村。这里不是我的出生地,是我母亲工作的交通银行的房子,我在小学时随父母搬入这里,就读岳阳路口的永二小学。当年的老师年纪都很大,对我们特别严,我们班的主要学生集中居住在岳阳路77和79弄,还有永嘉新村和永康新村。岳阳路77弄里的孩子特别调皮,我的白衬衣背后,常成了他们钢笔画的画布。我母亲解放前毕业于天主教学校,我父亲是个无党派人士,他们俩对我的教育是“少管别人的事,先从自己做起”。现在想起来应该说就是在暗示我“少惹祸,少说废话,多干活”,呵呵。

穿过整个永嘉新村,见到里面住了很多的老外。在国内,很多人拥有多套房子,自己住到新的公寓里,就把市区的房子装修好了租给老外。我们从衡山路出口出永嘉新村的时候,我还特意去拍摄一张永嘉新村幼儿园的照片,除了我先生,北美文学城的很多朋友都在这家幼儿园呆过。现在这里成了双语幼儿园啦,北美的幼儿园体系已经扩展到了中国。

衡山路东平路口,那家俄国西餐馆开了很多年了,我从来没兴趣进去坐。东平路上的上海音乐学院附小,被古玩店和泰国餐厅左右包围,在靖江路三角花园处我差点迷了路,这里变化很大,全是餐馆区。

继续右拐到岳阳路,五官科医院被翻新了,每次经过生意总是很好。医院外站着很多无执照的行医者雇佣的人,向那些病入膏盲的病人发送宣传单,相信者可以去尝试别人的祖传偏方,不信者就勇敢地去面对死亡。

终于从岳阳路绕到了太原路,转进永康路的时候,我和先生居然找不到我们中学母校的大门。从篱笆细缝里看进去,市二的原址成了一大块坎坷的泥地,所有的大楼都不见了。我欣慰自己在母校100周年庆祝那年访问过她。

一旁的儿子居然学着我常用的语气说“旧的不去,新的不来。”唉,人呀人,讲到和自己无关的历史,总会轻松很多。

沿着永康路穿过襄阳路就到了昔日路边菜市嘉善路,这里的菜市被集中到嘉善路复兴路口了,而整个永康路成了欧洲式面包店和酒吧的集中地。这里的老居民都被拆迁到了上海南站。昔日,我们一班女生将搪瓷碗套在妈妈做的毛巾袋里,沿着这条路拐进里弄食堂吃午饭,看见菠菜里一个青虫,就把整个菜倒出去,被里弄里的大妈骂我们娇气。

时光如梭,从嘉善路走到复兴路口,右手边一组崭新的铁栏杆里,徐汇区一中心小学以它全新的面貌向我们亮相。

一个骑自行车的女人在校门口等待从里面跑出来的一位男孩,我问:“这是你的孩子?”她笑着说:“我是保姆”。呵呵,

想想我们这一代,连父母都没来学校门口接过我们,就让脖子上的钥匙跳呀跳地跳在胸前自己跑回家了,难怪这个一中心小学,还真的需要被翻新了,时代变了呀!

6.3公里的寻根路,在复兴路这家尚存的老理发店前终于结束了。

晚上,姐姐做东,她问我想吃什么。我选了淮海路东湖路口的辛香汇,本意是不想让提前从教师岗位上下来的她负担太多,结果我发现我的选择是错误的,从来没离开过上海的她和她的家人,根本不懂的吃辣。

一道干锅牛蛙上来,儿子问:“这是什么?”

我答:“牛蛙。”

他说:“是不是我学校实验室里杀的那种青蛙?”

我说:“很接近!”

他尝一口便说好吃。

二十年的海外生活中我们结识了来自祖国各地的同胞,虽然随着年纪的增大我们越来越怀旧,怀念我们在国内生活过的地方。但是,怀旧不等于需要守旧,我们的心其实早已经冲出我们的原居地,融合到世界各个地方的人群中去了。

谢谢阅读,请待续。

|