《吴大和尚和七拳半》文:汪曾祺诵:清印

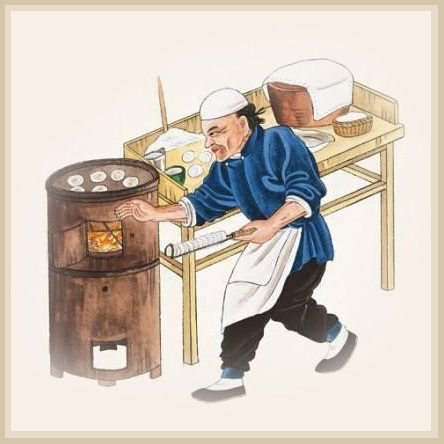

我的家乡有“吃晚茶”的习惯。下午四五点钟,要吃一点点心,一碗面,或两个烧饼或“油端子”。一九八一年,我回到阔别四十余年的家乡,家乡人还保持着这个习惯。一天下午,“晚茶”是烧饼。我问:“这烧饼就是巷口那家的?”我的外甥女说:“是七拳半做的。”“七拳半”当然是个外号,形容这人很矮,只有七拳[

阅读全文]

《当岁月途经过往》文:聆听心语诵:晓峰

若思念太长,我们是不是该把心事放一放,将久违的心情,在周而复始的日子里沐浴阳光。那些红袖添香,蝶柔霓裳,依旧馨香于光阴的路上,缓缓生长。那些红烛剪影,花灯染香,仿佛还在追忆着风清云淡中,醉心的过往。

每一次季节轮回中,那些若隐若现的思念,那些桃花半盏的清欢,那些烟火琉璃的往事,仿佛是[

阅读全文]

《药》文:鲁迅诵:姚锡娟

一

秋天的后半夜,月亮下去了,太阳还没有出,只剩下一片乌蓝的天;除了夜游的东西,什么都睡着。华老栓忽然坐起身,擦着火柴,点上遍身油腻的灯盏,茶馆的两间屋子里,便弥满了青白的光。

“小栓的爹,你就去么?”是一个老女人的声音。里边的小屋子里,也发出一阵咳嗽。

“唔。”老栓一面听,一面应,一面扣上[

阅读全文]

《深刻相逢淡然别离》文:婵若兮诵:江小北

“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山”,已不记得何时于一个秋意阑珊的午后,邂逅这首《送别》,此后,我便再也无法忘记。这首曲,散发着一股流年的暗香,岁月的味道,深沉而又清淡地诠释着尘世间种种离愁别绪,哀而不伤。又似一位面目沧桑,历经风霜的孤独老人,安然地站在足迹斑驳[

阅读全文]

《“加缪”舅舅》文:敖玉琴诵:麦恬

我舅舅长得有点像加缪。如果舅舅还活着,在那天我表妹的婚礼上,他一定是一边忙碌,一边和半老徐娘们打情骂俏的那个人。

我觉得,加缪的好看在于:头发少,鼻子高,嘴里从来以各种角度咬着一支烟。这三点都被生长在长江三峡一个小乡镇下的一个小村庄里的村民,我的舅舅所奇妙[

阅读全文]

《老人与海(片断)》文:(美)欧内斯特·海明威诵:陈红

那老人再一次扛起他的桨,朝海边走去。

已经八十五天了,一条鱼也没有打到。

“我好像已经老了,开始背运了,可我的胳膊倒还是有着劲的。”

他慢慢地升起那张补过的旧帆,那帆看上去就像一面永不失败的旗帜。

“太阳升起来了,耀眼的阳光已经把我的眼睛刺痛了一辈子。我感到我[

阅读全文]

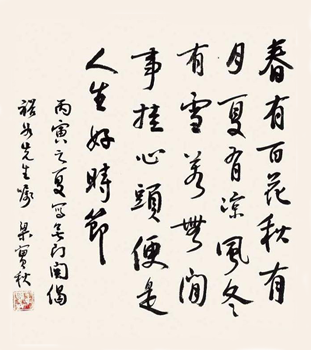

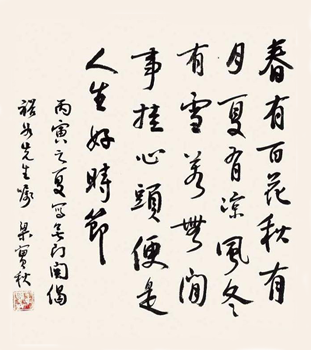

《写字》文:梁实秋诵:陶然

在从前,写字是一件大事,在“念背打”教育体系当中占一个很重要的位置,从描红模子的横平竖直,到写墨卷的黑、大、圆、光,中间不知有多大艰苦。

记得小时候写字,老师冷不防的从你脑后把你的毛笔抽走,弄得你一手掌的墨,这证明你执笔不坚,是要受惩罚的。这样的恶作剧还不够,有的在笔管上套大铜钱,一个,两个,乃[

阅读全文]

《读书,是一阵春雨唤醒一朵花》文:李娟诵:GoOn

在云南的丽江古城遇见一块石碑,上面写着:天雨流芳。这是纳西族的语言,翻译成汉语就是:去读书吧。多美!

是的,上苍托先生转交给学生一把钥匙,一把打开书房、教室、眼界、心扉的钥匙:读书。读书,一件事,贯穿一个人的一生,也成就一个人的一生。

在如今的电子媒介时代,人对纸质书籍的阅[

阅读全文]

《读中文系的人(节选)》文:林文月诵:Bobo

三月底和四月初的两个星期五晚上,我曾应邀到清华大学讲演两次。这是在清大理学院院长沉君山教授的构想下推出的一系列社会科学及人文科学课程的一部分。我负责讲“中国文学”部分。在每次三小时的两回讲演中,我第一回的题目是:“中国文学潮流概说”,笼统而摘要地介绍了三千年间我国历代文学的演变动向,[

阅读全文]

《此时此刻》文:张艾嘉诵:张蕾

不太满意幼稚园时尖嘴猴腮的照片,但儿时的每一张相片都如此珍贵。虽然我并非一个喜欢回顾过去的人,未知的前景总是令我的脚步无法停下来,但看到这张斜眼嘟嘴的脸,也不能不承认爱上表演这一行或许就是从这一刻开始。

相信当时自我的感觉一定颇为良好。有男生的私家三轮车跟著,表演总是有份儿,可以免午睡在大树[

阅读全文]